個人事業主必見!事業に使える助成金・補助金を分かりやすく解説

2025年5月23日

目次[開く]

個人事業主でも使える助成金・補助金・給付金の仕組み

助成金や補助金、給付金などの各種制度には、個人事業主が利用できるものもあります。

国や自治体、民間団体などが提供する制度をうまく活用することで、事業の安定や成長につなげることができます。

ただし、制度ごとに目的や対象、申請方法が異なるため、まずはそれぞれの仕組みについて正しく理解しておくことが重要です。

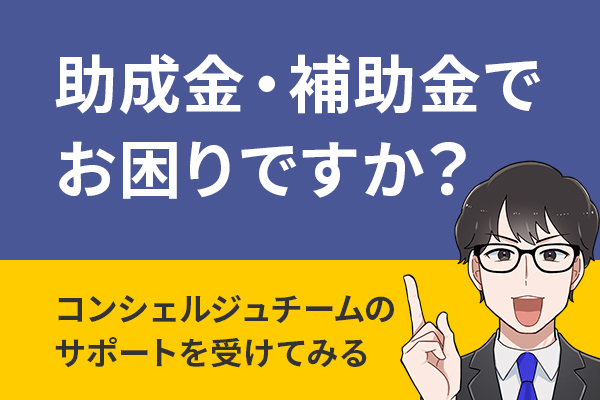

助成金・補助金・給付金の違い

個人事業主が利用できる支援制度を調べる前に、助成金・補助金・給付金の違いを押さえておきましょう。

それぞれの特徴を理解して、自分に最適な制度を見つけることが大切です。

1.助成金とは?

助成金は、条件や資格を申請書類等によって満たしていると判断されれば、受給できる制度です。

金融機関の融資とは異なり、返済の必要がない点も大きなメリットです。

2.補助金とは?

補助金は、審査が必要であり、必ず受給できるとは限りません。

助成金と同様に返済の必要はありませんが、後払い形式のため、設備導入や事業経費などの支出を一時的に立て替える必要があります。

また、採択後の発注や購入が対象となるため、申請前に発生した経費などは補助の対象外となるため注意が必要です。

3.給付金とは?

給付金は、国や地方自治体を財源とし、受給条件を満たせば申請して受給できる制度です。

国民向けの支援制度という印象が強いですが、事業者向けの給付金も存在します。

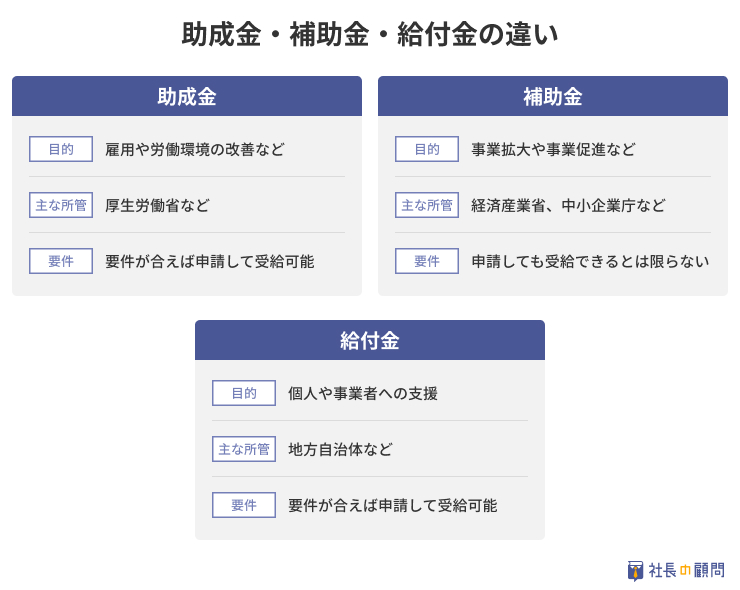

まず知りたい!【助成金申請の注意点】雇用保険の適用条件

個人事業主が厚生労働省の主な助成金(キャリアアップ助成金、業務改善助成金など)を申請するには、基本的に雇用保険に入っている従業員が1人でもいる必要があります。

ただし、一部の制度ではこの条件が設けられていない場合もあります。

一般的に、個人事業主が従業員を雇う場合、社会保険のうち労災保険と雇用保険に入る必要があります。しかし、健康保険や厚生年金保険、介護保険に加入する必要はありません。

個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇っている事業で、なおかつ以下の業種に該当する場合は、社会保険の強制適用対象となります。

- 製造業

- 鉱業

- 建設業(土木を含む)

- 電気・ガス関連事業

- 清掃業

- 運送業

一方で、美容業、飲食業などのサービス業は、原則として従業員数にかかわらず強制適用の対象外です。

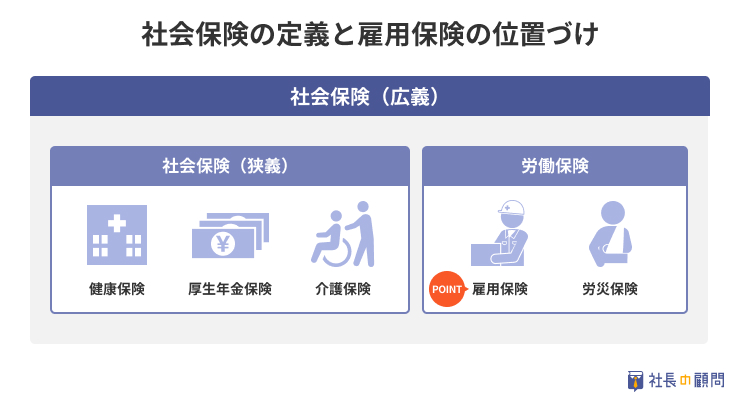

ここで改めて、社会保険の概要についてご紹介します。

社会保険の概要と任意適用の必要性

社会保険とは、5種類ある保険の総称であり、広い意味と狭い意味で使われています。

- 広義【健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険】

- 狭義【健康保険、厚生年金保険、介護保険】

厚生労働省から出されている主な助成金を申請するためには、労働保険のなかの「雇用保険」をかけている必要があります。従業員に雇用保険をかけていない場合、多くの助成金は対象外となってしまうため、注意が必要です。

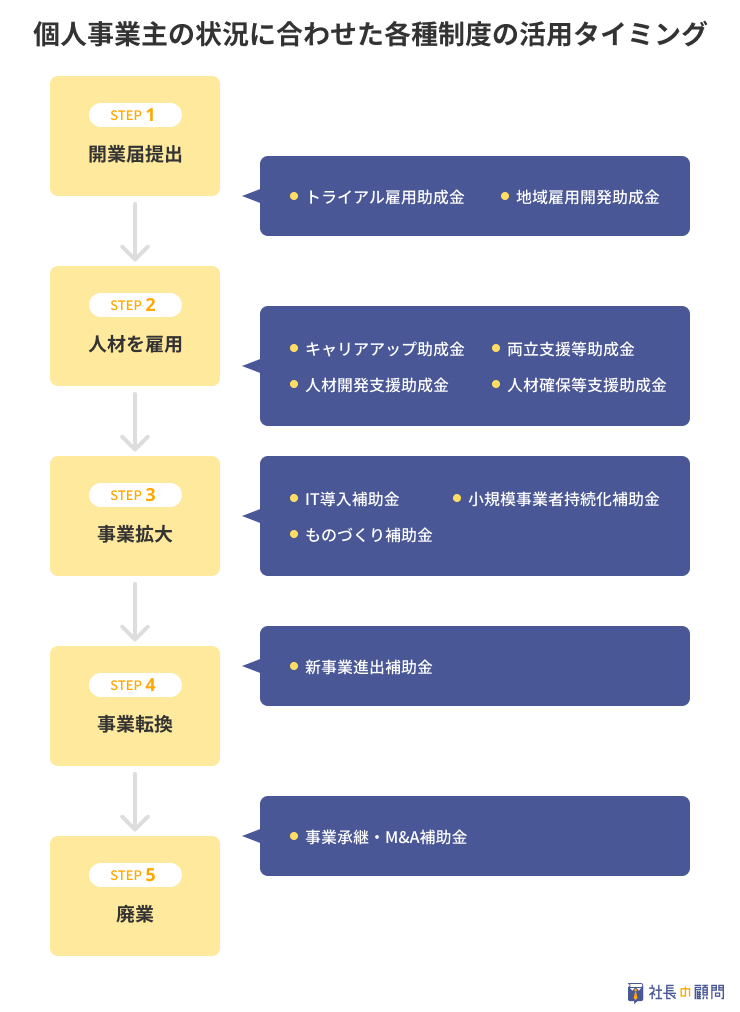

個人事業主が申請できる助成金・補助金

ここからは、個人事業主でも申請できる助成金・補助金をご紹介します。

下記の図では、個人事業の開業から事業運営までの流れの例を示しており、各タイミングで活用できる主な制度がわかります。

個人事業主も活用できる助成金・補助金制度を、活動のタイミング別にご紹介します。

以下に11種類の制度の概要をご紹介します。

- トライアル雇用助成金

- 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

- キャリアアップ助成金

- 両立支援等助成金

- 人材開発支援助成金

- 人材確保等支援助成金

- IT導入補助金

- 小規模事業者持続化補助金

- ものづくり補助金

- 新事業進出補助金

- 事業承継・M&A補助金

詳しい内容については、弊社のコラムや各制度の公式ページをご覧ください。

1.トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金は、職業経験が少ないなどの理由で就職が難しい求職者を対象に、無期雇用契約への移行を前提として、一定期間の試行雇用を行う事業主に対して支給される制度です。

活用するには、次の3つの条件を満たす必要があります。

条件は次の3点です。

- ハローワーク等の紹介により雇い入れること

- 原則3か月のトライアル雇用をすること

- 1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じであること

この制度を利用することで、3か月間のお試し期間を通じて人材の適性を見極めることができるというメリットがあります。

なお、助成金の活用を検討している場合は、ハローワークなどに求人を出す前から事前の準備が必要です。

詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

採用リスクを最小限に!ミスマッチが防げるトライアル雇用助成金

2.地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

地域雇用開発助成金とは、特定の地域で雇用を生み出す時に申請可能な助成金です。

新しく事業を始める時だけでなく、既存の事業を拡大し、雇用を生み出す際にも申請できます。対象地域は限られるものの、合計100万円以上の受給額になることも多い助成金です。

こちらも、設備投資や採用する前から申請の準備をする必要があります。

詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

【対象地域がわかる】地域雇用開発助成金の申請時に知っておきたい基本情報

3.キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、アルバイトやパートなど非正規雇用の労働者を対象に、正社員化や処遇改善を行う企業に対して支給される制度です。

活用できる内容は、主に次の2つに分かれます。

- アルバイト等を正社員化にするもの

- 従業員の処遇改善に関するもの

非正規(アルバイトやパートなど)の従業員を正社員にする場合や、非正規の従業員に向けた賞与・退職金を導入したり、賃金アップを図ったりするなど、賃金に関連する処遇を改善した時に申請が可能です。

詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

キャリアアップ助成金とは?使える場面(コース)と、もらえる金額をわかりやすく解説

4.両立支援等助成金

両立支援等助成金は、出産・育児・介護・不妊治療や、月経・更年期といった女性の健康課題など、多様な家庭の事情を抱える従業員がいる場合に活用できる制度です。

仕事とプライベートの両立を支えるために、社内制度の整備や働きやすい環境づくりに取り組む際に活用できます。

詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

【2025年最新】両立支援等助成金で従業員満足度が上がる!仕事と両立できる職場作り

5.人材開発支援助成金

人材開発支援助成金とは、研修や訓練を行った際に申請できる助成金です。

受講費用だけでなく、研修期間中の賃金についても助成されます。

これにより、企業は金銭的な負担を抑えながら、従業員のスキルアップを図ることが可能です。

通常業務の中で行うOJT的な教育はもちろん、職場を離れて実施する集合研修やeラーニングなどとも組み合わせて活用できるため、幅広い人材育成に活用できます。

詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

【すぐ診断できる】人材開発支援助成金とは?対象訓練や事例も解説

6.人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金は、「魅力的な職場づくり」を行い、人材の確保・定着に関する取り組みを行った事業主に助成されます。

「魅力的な職場づくり」実現のために取り組む内容によって、複数のコースに分かれており、コースごとに条件が大きく異なります。

詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

【自社に合うコースがわかる!】人材確保等支援助成金とは?知らないと損するコース選びの極意

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ここまでは個人事業主が活用できる助成金についてご紹介してきました。

上記の「【助成金申請の注意点】雇用保険の適用条件」でご案内した通り、助成金を活用するには従業員が雇用保険に入っている必要があります。

一方で補助金は、「個人事業主だから」といって提出が必要な資料が増えることはなく、特別な要件が課されることもありません。

だからこそ補助金の方が申請しやすいと感じられやすい可能性があります。ここからは、個人事業主が申請できる補助金についてご紹介します。

7.IT導入補助金

IT導入補助金は、ITツール導入に関する経費を補助してくれる制度です。

あらかじめ登録されたITツールから、自社に合うものを選び導入することになります。

自社だけでなくIT導入支援事業者(ベンダー)と共に申請する補助金であり、アドバイスを受けながら申請できる特徴を持ちます。

例えば、小売業・宿泊業・生活関連サービス業などの個人事業であれば、業務効率向上やサービスの質を上げるために設備投資をする際に活用できます。

公式サイトの下部に「申請対象者チェッカー」が設けられていますので、申請の対象となるかどうかはすぐに確認できます。

参考:IT導入補助金2025「申請の対象となる方」

制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

【IT導入補助金2025とは?】ITツールを導入し、社内業務をもっと便利に!もっと効率よく!

8.小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、従業員数が少ない小規模事業者だけが申請できる補助金です。自らの経営を見直し、経営を持続可能なものにするための販路開拓や生産性を向上させる取り組みを行うと申請できます。

個人事業で学習支援・塾、ダンスレッスンなどの教育業をやっている方なら、オンラインの授業を活用しての販路拡大や、店舗のリノベーションなどで活用できる可能性があります。

詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

小規模事業者持続化補助金で販路開拓!競合と差をつける「政策加点」も解説

9.ものづくり補助金

ものづくり補助金とは、革新的な製品やサービスを開発するために必要な設備投資を支援してくれる補助制度です。

設備導入だけでなく、業務プロセスの見直しやDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進といった取り組みにも活用できます。

対象事業者は中小企業者や小規模事業者で、個人事業主も申請できます。

むしろ、従業員数や資本金の基準を超えるような規模の企業は対象外になるケースもあります。

例えば、接骨院や歯科医院などの医療福祉関連の事業主であれば、設備投資の購入などに活用できます。

詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

【2025年最新】ものづくり補助金で設備投資を最大化!合否に差をつける失敗しないポイントも解説

10.新事業進出補助金

新事業進出補助金は、業態の転換や新たな分野への進出など、事業の方向転換を図る企業や個人を支援する補助制度です。

事業再構築補助金が令和6年度で募集が終了し、後継として登場したのが新事業進出補助金です。「新しいチャレンジをしたい」という意欲ある中小企業や小規模事業者に向けて、国が資金面でサポートしてくれます。

取り組みの内容や従業員数に応じて補助金の補助額は異なりますが、個人事業主でも申請可能です。

大胆な挑戦に踏み出す際の選択肢として、ぜひ押さえておきたい制度です。

現在は公募情報がまだ出ていないため、今後の動きに備えて中小機構のホームページなどで最新情報をチェックしておくといいでしょう。

参考:中小機構「新事業進出補助金のご案内」

11.事業承継・M&A補助金

事業承継・M&A補助金は、事業の承継や再編、M&Aによって新たな体制へと生まれ変わる企業・事業者に向けて、設備投資や人材確保、広報活動、外注費などにかかる費用の一部が補助される制度です。

また、事業承継やM&Aにともない廃業を選択する場合には、原状回復や在庫処分などに必要な費用にも補助が適用されることがあります。

2025年3月31日に11次公募として専門家活用枠の公募要領が公開されています。廃業に関する廃業・再チャレンジ枠の情報はまだ公開されておりませんので、最新情報をご確認ください。

詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

事業承継・引継ぎ補助金を活用して、経営者も事業も新たな未来を切り拓く!

公式ページ「事業承継・M&A補助金」

個人事業主が申請できる給付金

給付金は国民向けの支援内容が多いですが、事業主向けの給付金が出ることもあります。

新型コロナウイルスが流行した時期には、事業主向けに新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が出ていました。

現在は事業主向けに出されている給付金はありませんが、時勢に合わせて給付金制度がでてくる可能性もあります。

また、個人向けに出されている以下のような給付金は、個人事業主であるかどうかに関わらず申請可能です。

- 物価高騰対策支援給付金

- 住居確保給付金

- 子育て世帯生活支援特別給付金

補助金を活用する場合の2つの注意点

最初にご紹介した助成金が、雇用や従業員の処遇改善といった「人」に関する支援であったのに対し、補助金は、事業拡大や設備投資、販路開拓など「モノ」や「事業」に関する取り組みを後押しする制度が中心です。

助成金のように従業員に対して雇用保険をかけることを必須にするなどの条件はありませんが、補助金を活用する際には次のような注意点があります。

- 採択前に発注・契約・支払いなどを行った経費は、原則として補助の対象になりません。設備購入や内装工事などは、採択後に正式な手続きを経てから発注する必要があります。

- 申請から採択、実際の受給までには時間がかかるケースが多く、スムーズに進んでも半年以上、場合によっては1年近くかかることもあります。この間は、経費を一時的に自己負担する「立替払い」が必要になるため、資金繰りの見通しも重要です。

まとめ ・個人事業主でも助成金が活用可能!ただし、スケジュール管理にご注意ください

個人事業主でも利用できる助成金や補助金は、事業の成長や安定に役立つ心強い支援策です。

助成金は、雇用保険に加入している従業員がいる場合に申請できることが多い制度です。

一方、補助金は個人事業主も対象となっている場合が多く、不利に扱われることはほとんどありません。

それぞれの制度の特徴や申請条件を正しく理解し、自分の事業に合ったものを上手に活用しましょう。

「助成金・補助金の知識」

の記事

助成金は何でこんなにめんどくさいんだ!その正体と解決方法をご紹介

「助成金を申請するために色々調べたけれど、結局分からなくなって諦めた」 「助成金申請はめんどくさいと聞いて、二の足を踏んでいる」 「いろいろとやってみたけど、助成金申請が進まず途方に暮れている」 そんな人も多いのではないでしょうか。 数ある助成金の中から1つを選ぶのは大変で、申請作業はもっと大変です。 そこでこの記事では、「めんどくさい」と感じてしまう要因を見極めて、一歩前に踏み出すための解決方法をご紹介します。 助成金はめんどくさいのではないか?と一歩踏み出せていない人や、踏み出した道が険しくなって抜け出せない人は、この記事をきっかけに進んでいただければ幸いです。

2025年12月9日

【店舗運営に活かせる助成金】膨らむ理想を支援制度で現実に!

店舗運営を始める際に、「改装費が足りない」 「設備投資の資金を確保したい」 「かっこいいウェブサイトを安価で作成したい」 など、資金面の課題に直面することは少なくありません。 こうした費用を抑えつつ、理想の店舗づくりを実現するために、助成金や補助金の活用を検討してみてはいかがでしょうか? ただし、助成金や補助金にはさまざまな種類があり、自社に適したものを見極めるだけでも大変です。また、申請手続きが複雑で、後払いが基本といったハードルもあります。 準備不足のまま進めると、受給できないケースも多いため、事前の情報収集が欠かせません。 本記事では、店舗運営に役立つ助成金・補助金の種類、申請時の注意点を詳しく解説します。資金の負担を抑えながら、理想の店舗を実現するために、ぜひ参考にしてください。

2025年8月5日

2025年育児・介護休業法改正:6つのキーワードで分かりやすく解説

2025年4月から段階的に施行される育児・介護休業法の改正は、柔軟な働き方を促進し、離職防止を図るため、事業主に新たな対応が求められます。 本記事では、改正内容を11のポイントに整理し、企業が準備すべき具体策を6つのキーワードでわかりやすく解説します。 施行日までにしっかりと対応を進め、働きやすい環境づくりを目指しましょう。 また、法改正への対応にあわせて活用できる助成金についても紹介していますので、ぜひご覧ください。

2025年8月5日

助成金申請の落とし穴?提出先を間違えないための申請初心者向けガイド

助成金を申請する際、提出先や手続きの方法を正確に把握していますか? 助成金の申請窓口は、種類や地域によって異なるため、事前の確認が不可欠です。 助成金は1種類でも、申請書類は複数あり、書類によって提出する先が変わることもあります。 本記事では、助成金の提出先や窓口ごとの特徴、提出方法を具体的に解説するとともに、申請手続きをスムーズに進めるコツもお伝えします。 初心者でも安心して活用できる情報を掲載していますので、ぜひお読みください。

2025年12月9日