採用リスクを最小限に!ミスマッチが防げるトライアル雇用助成金

2025年6月5日

目次[開く]

3か月のお試し雇用!トライアル雇用助成金とは?

トライアル雇用助成金は、就職が困難な求職者などを試験的に雇用することで、適性や能力を見極めた状況で常用雇用へ移行することを目的に作られた制度です。

雇用する期間は原則3か月と決まっており、期間内に従業員の適正を見極め、採用の可否を判断します。一般的な採用活動とは異なり、従業員の実際の働きぶりや能力を直接目で見られる点が特徴です。

そのため、採用してみたら面接のときと印象が違った、というミスマッチを防げるメリットがあります。

さらに、他の助成金では就業規則の変更が求められることもありますが、トライアル雇用助成金では就業規則の改定が必須ではありません。そのため手続きが比較的スムーズに進みやすく、最短でおよそ5か月ほどで受給できる可能性があります。

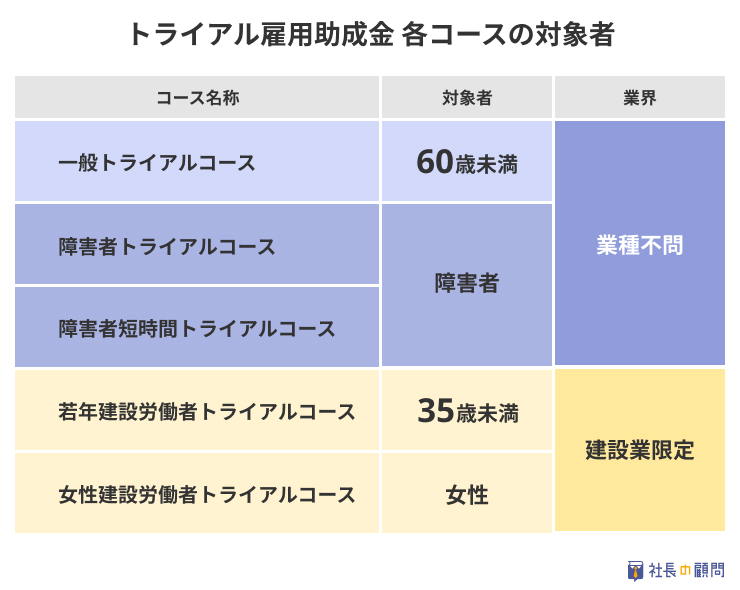

トライアル雇用助成金には、就職が困難である理由に沿ったコースが用意されています。

*「新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース」は令和5年3月31日で廃止されました。

各コースの対象労働者の解説をする前に、トライアル雇用助成金の申請が可能な対象事業者について紹介していきます。

トライアル雇用助成金の対象事業者と受給条件

トライアル雇用を実施するため、対象になる事業主には3つの条件が定められています。

<各コース共通条件>

- トライアル雇用に特化した求人を提出していること

- トライアル雇用の期間と労働時間について理解をすること

- 対象事業者となるための他要件について了承していること

各コース共通条件となる内容について、以下に詳しく解説します。

共通条件1.トライアル雇用に特化した求人を提出していること

トライアル雇用助成金を申請するためには、ハローワークなどから紹介された求職者を雇い入れることが必須条件です。

まずは事業者がハローワークなどに対して、トライアル雇用の求人を提出する必要があります。求人区分の欄で「トライアル雇用併用の希望(任意)」の項目に「希望する」とチェックマークを入れるだけで登録が完了します。

すでに提出している求人をトライアル雇用求人に変更することも可能です。

上記で「ハローワークなど」とありますが、ハローワークだけでなく適正な事務処理を行うことについての同意書を都道府県労働局長に提出した職業紹介事業者でも対応可能であることを指しています。

求人広告や転職イベントなどで出会った求職者を採用し、トライアル雇用の対象労働者の条件を満たしていても、ハローワークなどを経由していない場合は申請できないので注意が必要です。

共通条件2.トライアル雇用の期間と労働時間について理解をすること

トライアル雇用助成金では、トライアル雇用期間は主に原則3か月と定められています。

ただし、コースなどによって異なる場合があります。

| コース名 | トライアル雇用期間 |

| 一般トライアルコース | 原則3か月間 |

| 障害者トライアルコース | 精神障害のある方:原則6か月、最大12か月間 |

| 精神障害以外の方:原則3か月間 | |

| 障害者短時間トライアルコース | 3か月から12か月間 |

| 若年・女性建設労働者トライアルコース | 原則3か月間 |

従業員との合意があれば、トライアル雇用期間を1か月や2か月とすることも可能です。

ただし、トライアル雇用期間の途中で採用を見送る判断をしても、期間満了までは雇用を継続しなければなりません。

また、トライアル雇用者の所定労働時間は、障害者短時間トライアルコースを除き週30時間以上が基本です。通常の従業員と大きな差がある勤務時間は認められません。

「試験的に働いてもらうし、教育係も常に張り付くのが大変だから、1日5時間の勤務時間に設定しよう」というケースだと申請条件を満たさないので、注意が必要です。

なお、対象者の事情に応じて、週20時間以上の短縮勤務が認められる場合もあります。

共通条件3.対象事業者となるための他要件について了承していること

助成金の支給対象事業主には、上記以外にも複数の要件が定められています。

事業主に対する要件はコースによって異なり、一般トライアルコースの場合は要件数が15項目あります。1つ1つの要件を理解していくには時間がかかるので、わからない部分があったら、労働局やハローワーク、専門家に相談するといいでしょう。

いくつか例を挙げると、以下のような要件があります。

- 対象者に係る紹介前に、当該対象者に対して雇入れに向けた選考を開始していない事業主であること

- トライアル雇用労働者に対して、トライアル雇用期間中に支払うべき賃金(時間外手当、休日手当等を含む。以下同じ。)を支払った事業主であること

参考:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)支給要領」

参考:厚生労働省「トライアル雇用助成金(障害者・障害者短時間トライアルコース)支給要領」

参考:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)支給対象事業主要件票」

対象となる労働者と各コースの受給額

ここまでは事業主側の条件を解説してきました。

ここからは、トライアル雇用の対象となる労働者側の条件及び概要、受給額について深掘りしていきましょう。

トライアル雇用助成金は、以下の3つのコースに分かれています。

- 一般トライアルコース

- 障害者・障害者短時間トライアルコース

- 若年・女性建設労働者トライアルコース

トライアル雇用はハローワークなどを経由して紹介されます。

求職者がトライアル雇用の対象となるかどうかは、事前にハローワークの担当者が確認してくれるため安心です。制度の内容は一見複雑に感じるかもしれませんが、実際にはスムーズに手続きが進むことが多い制度です。

3コースに共通する対象条件については以下の通りです。

<共通の対象条件>

- トライアル雇用制度の雇用期間や契約形態などを理解した上で、トライアル雇用による雇入れについて希望している者

- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職申込をしていること

- 自ら事業を営んでいない者

- 役員等に就いていない者

- 求職紹介日において、1週間当たりの実働時間が30時間未満であること

- 学校に在籍していない者

これらの共通となる対象条件以外にも、それぞれのコースごとに対象となる労働者の条件があります。各コースを詳しくご紹介します。

1.一般トライアルコース(最大15万円)

一般トライアルコースにおけるトライアル雇用の対象者は、前述の共通の対象条件を全て満たし、かつ次の全ての条件に該当する者です。

<対象条件>

- 1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による就職を希望している者

- 別の企業でトライアル雇用労働者として勤務していない者

- ハローワークなどの職業紹介の日において、安定した職業に就いていない者

さらに以下のいずれかに該当する者がトライアル雇用の対象者です。

- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している者

- 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている者

- 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者

- 60歳未満の方で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている

- 就職に当たって、特別な配慮を要する※1

※1.生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者など

参考:厚生労働省「トライアル雇用実施要領」

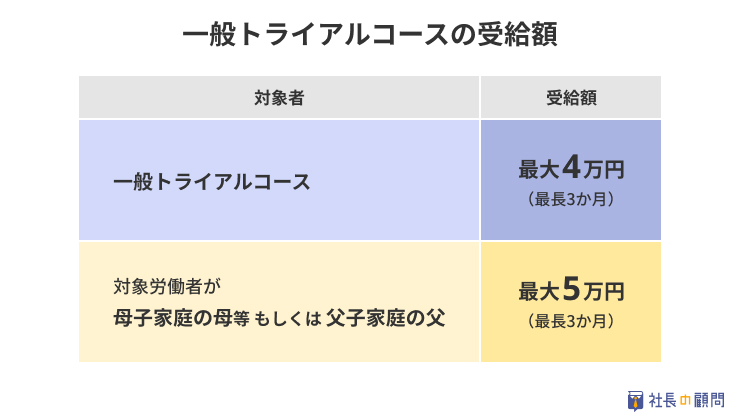

受給額は、月額最大4万円です。(最長3か月)

ただし、対象労働者が母子家庭の母等、父子家庭の父の場合は、1人当たり最大5万円になります。

2.障害者・障害者短時間トライアルコース(最大36万円)

障害者・障害者短時間トライアルコースの対象者にはいくつかの要件があります。

まず、障害の定義については以下の通りです。なお、障害区分は問いません。

- 身体障害

- 知的障害

- 精神障害(発達障害を含む)

- その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、働くことが困難な者※

※難病を患っている、心の病気をもっているなどの理由から、働くことが困難な者を指しています。

まずは、上記の障害者の対象であることが前提となり、前提をクリアしたあと、さらに追加される条件は、2つのコースそれぞれで異なります。

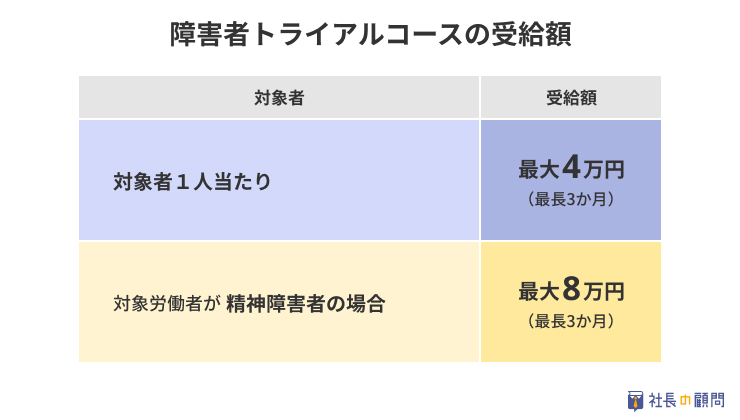

1.障害者トライアルコースの対象条件と受給額

障害者トライアルコースの対象者の条件は、前述した対象条件を全て満たし、かつ以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

<対象条件>

- 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している

- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している

- 紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている

ただし重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方は上記の対象条件を満たさなくても対象となります。

また、一般トライアルコースと同じく、対象条件以外の満たさなければならない要件が15項目定められています。

参考:厚生労働省「トライアル雇用助成金(障害者・障害者短時間トライアルコース)支給要領

基本的には一般トライアルコースと同様に、月額最大4万円(最長3か月)ですが、精神障害者をトライアル雇用した場合に、月額8万円(最初の3か月)、月額4万円(4か月目から6か月目まで)となります。

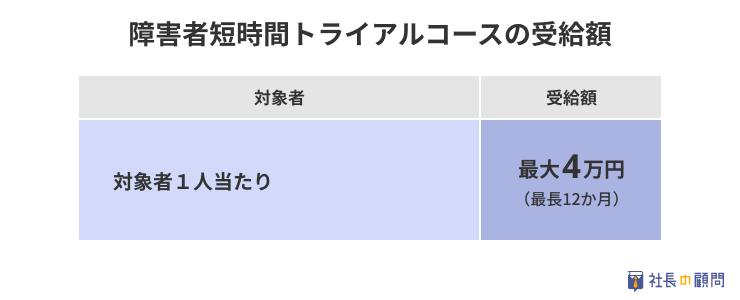

2.障害者短時間トライアルコース

次に、障害者短時間トライアルコースについて解説します。

障害者短時間トライアルコースの対象者は、以下の3つの条件に該当する者です。

<対象条件>

- 障害者トライアルコースの対象条件に該当する者であること

- 精神障害者又は発達障害者支援法(平成16年法律167号)第2条に規定する発達障害者(精神障害者除く。)に該当する障害者であること

- 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

3.若年・女性建設労働者トライアルコース(最大12万円の上乗せ)

若年・女性建設労働者トライアルコースは、一般トライアルコースまたは障害者トライアルコースの支給申請を行った上で、さらに追加で申し込むことができる上乗せの制度です。

このコースの対象となるのは、一般トライアルコースまたは障害者トライアルコースの対象者のうち、以下のすべての要件を満たす労働者に限られます。

<追加対象条件>

- トライアル雇用の開始日時点で35歳未満の者又は女性

- トライアル雇用期間に主として建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)又は施工管理に従事する者

現場作業については、原則として、設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象となりません。

1か月あたりの受給額は、予定されていた就労日数に対して実際に働いた日数の割合によって異なりますが、1人あたり最大で月額4万円が支給されます。(最長3か月)

参考:愛知労働局「トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)」

トライアル雇用助成金の3つのメリット

トライアル雇用助成金は、経験が乏しい求職者を雇用することから、事業主にとってリスクやデメリットが強いと感じられがちです。

しかしながら、求職者を見極めた上で正規雇用の判断ができるため、事業主にとって大きなメリットがあるのです。

ここからは、トライアル雇用助成金の事業主にとってのメリットを3つご紹介します。

1.適性や能力を見極めた上で雇用ができます

トライアル雇用助成金の条件である「トライアル雇用」は、雇用した労働者が働いている様子を確認できるという点が最大のメリットです。

業務に必要なスキルを備えているか、職場でのコミュニケーションが円滑に取れるか、人間関係を良好に築けるかなどを実務を通じて確認し、適性や能力を見極めることができます。

そのうえで、トライアル期間終了後に正式採用するかどうかを判断することが可能です。

2.任期満了後の契約解除ができます

トライアル雇用で働いた労働者を常用雇用に移行せず、契約を解除しようとした場合、通常の契約解除よりも簡単に事務処理することができます。

求職者がトライアル雇用としてハローワークから紹介された際、トライアル雇用の説明がされています。この時点で、次の2点について求職者も了承しています。

- 任期があること

- 常用雇用に移行しなければ契約が終了となること

有期雇用契約における「雇い止め」が社会問題にもなっていますが、前述の通り本人は了承済みなので、もめ事に発展する可能性は限りなく少ないです。

3.地域外からの人材確保も期待できます

ハローワークの求人は、全国から簡単に調べることができます。

事業主の判断で一部の情報に制限をかける場合もありますが、基本的にはインターネットを使えばどこの地域の求人情報も閲覧可能です。

トライアル雇用の求人も同様で全国から閲覧でき、自分の住んでいる地区に限らず、通勤可能な範囲の求人を調べることができます。

トライアル雇用を希望する求職者は、所在地だけでなく近隣都市の事業所でトライアル雇用を探すことも多くあるでしょう。また、給与や待遇よりも、職場の受け入れ態勢や職場環境を重視する可能性もあります。

そのため、ハローワークなどに掲載している通常の求人をトライアル雇用に変更することで、求職者の反応が変わり、就業意欲の高い人材を見つけるチャンスが広がります。

注意したい!トライアル雇用助成金のデメリット

メリットがある反面、就職困難者を採用するにはいくつかのデメリットもあります。

以下に紹介する内容を理解して、準備を整えてからトライアル雇用の求人を出すようにしましょう。

1.教育係を選任しておく必要があります

トライアル雇用は、何らかの理由で就職が難しい求職者を対象にしているため、就業経験が乏しい方からの応募が想定されます。

そのため、教育担当者が業務を教えたり、必要に応じてフォローしたりする時間が、一般的な採用より多く必要となる可能性があります。

必須ではありませんが、あらかじめ教育担当者を選任し、その担当者の業務負担を軽減できるよう、社内体制を整えておくことが望まれます。

また、トライアル雇用は原則として書類選考がなく、面接までの流れが早い点も特徴です。求人の提出から採用、雇用開始までのスケジュールが短期間で進む場合があるため、準備を早めに進めておくことが重要です。

2.教育や育成にコストと時間がかかる場合があります

トライアル雇用の労働者を本採用してからも、教育体制の見直しが必要になります。

繰り返しになりますが、トライアル雇用は、何らかの理由で就職が困難になった人を対象としており、仕事に慣れていない可能性があります。

一般の求職者向けの教育体制が構築されている場合は、トライアル雇用で採用した人が当てはまるかを確認し、該当しない要素が多ければ教育体制を再構築する必要があります。

また、そもそも教育体制を構築していない場合は、これを機会に教育体制について検討すると良いでしょう。

その際に、トライアル雇用で採用した人は、一般の求職者に比べて教育に時間を要すると認識しておく必要があります。

また、トライアル雇用を活用し、ハローワークなどに無料で求人が出せることで採用コストを抑えられる可能性がありますが、一方で教育コストが増加する可能性が高いことに注意が必要です。

3.必要な書類の作成など申請準備に手間がかかります

ハローワークなどにトライアル雇用の求人を提出し、期間限定での採用が決まった場合、2種類の書類を提出しなければいけません。

1.トライアル雇用実施計画書

雇用開始日から2週間以内に、計画書を作成して提出します。

2.支給申請の書類

原則として3か月の雇用期間が終了後、2か月以内に支給申請を提出する必要があります。

申請の手順については以下の項目で詳しく紹介しています。

いずれも厚生労働省のホームページでテンプレートが提供されていますので、作成自体は難しくありませんが、提出期限が設けられているため注意が必要です。

期限を過ぎてしまうと不支給となるため、早めに準備しておきましょう。

トライアル雇用助成金の申請手順

トライアル雇用助成金の提出物は全て、提出期限が定められています。

できるだけ早く申請書類を準備して、余裕をもって提出できるように作成を始めましょう。

1.ハローワークなどにトライアル雇用求人を出します

管内のハローワークにて事前に、トライアル雇用求人を提出します。

ハローワークに求人を提出する際に、求人区分の欄で「トライアル雇用併用の希望(任意)」の項目で「希望する」にチェックマークを入れるだけで登録が完了します。すでに提出している求人をトライアル雇用求人に変更することも可能です。

また、雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等を利用する場合は、厚生労働省のホームページにて、地域内の該当事業者を確認します。

参考:厚生労働省「取り扱い職業紹介事業者等一覧表」

2.求職者と面談し採用の可否を決める

トライアル雇用としてハローワークから紹介があった場合は、面接の実施が必要です。

書類選考だけで判断せず、原則として面接を行うことが求められます。

面接の結果、採用が決まった場合は求職者に通知したうえで、以下の流れで進んでいきます。

3.トライアル雇用実施計画書を提出する

採用が決まったら、雇用開始日から2週間以内に、ハローワーク等へトライアル雇用実施計画書を提出します。

トライアル雇用実施計画書には、「トライアル雇用終了時に常用雇用に移行するための要件」を記載する欄があります。

つまり、正式採用の可否を判断するための基準をあらかじめ明確にし、採用に至る具体的な条件を記載することが求められます。

例としては、次の通りです

- 担当業務の流れを覚え、1人で業務をこなせるようになること

- 遅刻をせず、仕事に対して意欲的に取り組むこと

正式採用の基準については計画書提出前に、求職者からの同意を得る必要があります。

そのため、トライアル期間の業務内容と、常用雇用に移行するための条件などについて確認してもらう必要があります。

厚生労働省のホームページにテンプレートや記入例がありますので、参考にしてください。

参考:厚生労働省「トライアル雇用助成金の申請様式ダウンロード」

参考:厚生労働省「トライアル雇用実施計画書(記載例)」

4.ハローワークに助成金申請書類を提出する

トライアル雇用が開始され、原則として3か月のトライアル雇用期間が過ぎたら、採用の有無にかかわらず、助成金の申請を行います。

助成金の申請手続きでは、トライアル雇用期間が終了後2か月以内に報告書兼支給申請書を提出しなければいけません。

各月の日数によって日付がずれるので、「トライアル雇用実施計画書」を提出する際に、報告書兼支給申請書の提出期限となる日付をハローワークなどに確認するといいでしょう。

そもそもトライアル雇用と試用期間との違いとは?

トライアル雇用と試用期間の大きな違いは、雇用契約の性質にあります。

トライアル雇用では、労働契約は結びますが有期雇用契約となるため、期間満了時に雇用継続しないと判断した場合、特別な解雇手続きを踏む必要はなく、契約の終了となります。

事前に労働者もこの条件に同意しているため、契約満了後の雇用継続を巡るトラブルが起きにくいという事業者側のメリットがあります。

一方、試用期間は本採用を前提とした雇用形態で、雇用契約も結ばれています。

試用期間後に本採用を見送る場合は一定の条件を満たす必要があります。このため、試用期間終了後の解雇には慎重な対応が求められます。

これらを比較すると、トライアル雇用の方が雇用終了時に柔軟な対応がしやすいです。

他の助成金も活用して、事業資金を蓄えよう!

トライアル雇用助成金は、他の助成金と組み合わせて受給できる可能性があります。

助成金の申請は、書類の準備や提出期限の管理など手間がかかるものですが、専門家や社労士に相談することで、申請作業の負担を大幅に軽減し、スムーズに受給を進めることができます。

助成金には使い道の制限がないため、まずは専門家からのサポートや申請代行の費用として活用し、残りを設備投資や人件費などの事業運営に充てることも可能です。

さらに、トライアル雇用助成金の申請条件を満たしているなら、他の助成金の要件を満たす可能性も高いため、次に紹介する2つの助成金を申請することをオススメします。

・特定求職者雇用開発助成金

トライアル雇用によって常用雇用に移行した場合、対象者などの条件を満たせば、特定求職者雇用開発助成金の一部を受給することができます。詳細は特定求職者雇用開発助成金のリーフレットをご確認ください。

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金の制度を一部変更します」

・キャリアアップ助成金

トライアル雇用後に無期雇用として常用雇用に移行した場合、その後に正規雇用へ転換するならば、キャリアアップ助成金を活用できる可能性があります。

上記の助成金を含め、助成金の併用について気になる場合はハローワークや労働局の担当者に確認するといいでしょう。

まとめ:ミスマッチを防ぎ、採用コストも抑えられる助成金

トライアル雇用助成金の大きな特長は、求職者を3か月間試行的に雇用し、実際の業務を通じて適性や能力を見極められる点にあります。

採用・不採用の結果に関わらず、所定の条件を満たせば助成金を受給できるのも魅力です。

人材確保に課題を抱えている事業者や、離職率の高さに悩んでいる企業にとって、トライアル雇用助成金はリスクを抑えつつ、新たな人材を迎える手段として、有効な選択肢となるでしょう。