【2025年度最新】人材確保等支援助成金とは?知らないと損するコース選びの極意

2025年9月15日

目次[開く]

人材確保等支援助成金とは?何をすれば受給できる?

人材確保等支援助成金は、「魅力的な職場づくり」を行い、人材の確保・定着に関する取り組みを行った事業主に助成されます。

「魅力的な職場づくり」実現のために取り組む内容によって、複数のコースに分かれており、コースごとに条件が大きく異なります。

例えば、テレワークを導入する時に申請できるコースや、外国人労働者の就労環境を整える時に申請できるコースなどがあり、それぞれ従業員の労働環境をよりよくするための内容ですが行う内容が全くの別物です。

また、団体規模でしか申請できないコースや、建設業しか申請できないものなど、行う内容以前の前提条件が限定されているものもあります。

申請するコースで迷わないために、自己診断シートをご用意しましたので、自社の状況や行いたい内容に合致するものがどれかを見ていきましょう。

自社が描く未来はどれ?人材確保等支援助成金のコースを選ぶ自己診断シート

ここでは、人材確保等支援助成金のなかでも活用しやすい4つのコースを紹介します。幅広い企業で活用できるコースを厳選したので、自社が描く企業像と照らし合わせてコースを選択しましょう。

その他のコースについては後ほどまとめて紹介します。

_1752038386.png)

目指す企業像ごとにコースを見ていきましょう

A.従業員の働く環境を整えて人材を定着させたい

従業員の働く環境を制度や設備面から整えて、人材の定着率を向上させたいなら「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」がおすすめです。

雇用管理制度・雇用環境整備助成コースは、特定の制度を導入する場合や、業務負担軽減のための設備など、従業員にとって働きやすい環境を作る時に申請できます。

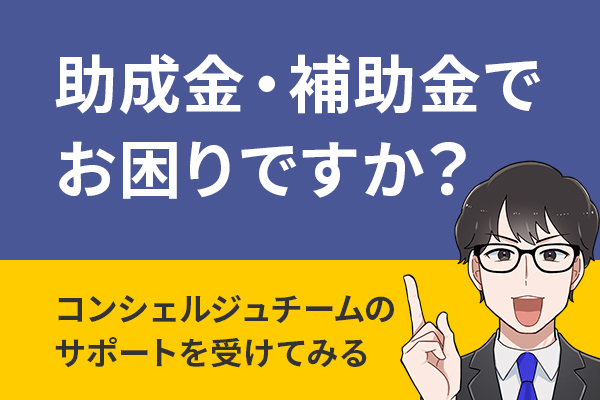

雇用管理制度・雇用環境整備コースで導入する内容と助成額は以下の通りです。

制度・設備の種類の中から、最低1つ導入するだけで申請できるため、比較的申請のハードルは低いコースです。

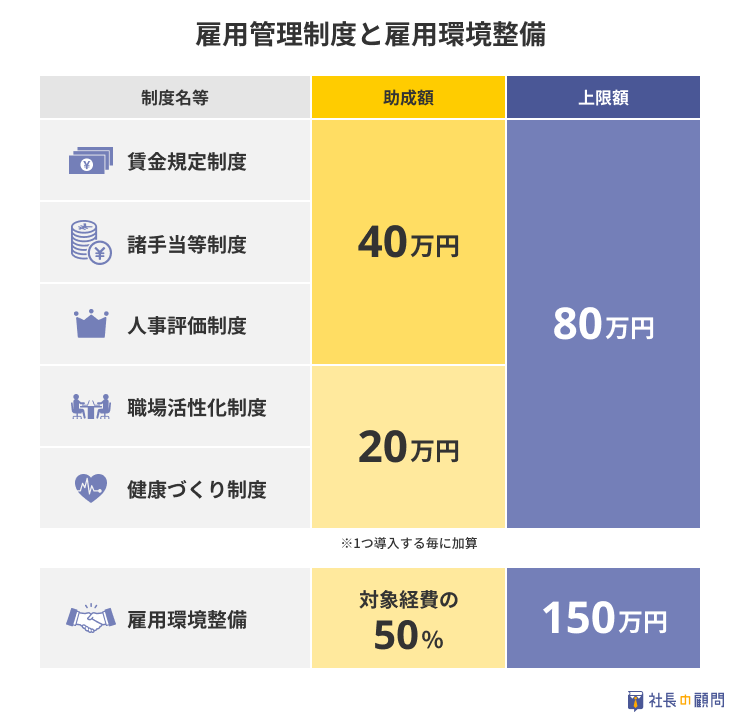

また、雇用管理制度は1つ導入するごとに助成額が加算され、雇用環境整備は導入する製品の50%が助成されます。雇用管理制度と雇用環境整備を併せて対応することで、最大で230万円の受給が可能な制度です。

具体的な組み合わせについては「雇用管理制度と雇用環境整備は組み合わせてもいい?」にて詳しく解説しますので、そちらをご覧ください。

複数の制度を導入すると受給額も増えますが、一度導入した制度は簡単に廃止できません。制度・設備は金額を優先するのではなく、あくまでも自社の課題を解決するためのものを導入しましょう。

1.雇用管理制度と雇用環境整備は具体的に何をすればいい?

ざっくりと説明すると、雇用管理制度と雇用環境整備には以下のような違いがあります。

| 雇用管理制度 | 従業員の働きやすさを支える制度を取り入れる |

| 雇用環境整備 | 設備導入などで従業員の負担を軽減する |

それぞれ具体的な内容を見ていきましょう。

雇用管理制度:従業員の働きやすさを支える制度を取り入れる

このコースの雇用管理制度は、以下の5つを指します。

| 制度名 | 内容 |

| 1.賃金助成制度 | 賃金規定や賃金テーブルを整備する |

| 2.諸手当等制度 | 手当や退職金、賞与制度などいずれか1つ以上導入する |

| 3.人事評価制度 | 生産性向上に繋がる人事評価制度を導入する |

| 4.職場活性化制度 | メンター制度、従業員調査、1on1ミーティングなどを導入する |

| 5.健康づくり制度 | 人間ドックを導入する |

雇用管理制度の中でも「職場活性化制度」は近年普及し始めたものも多く、イメージしにくい内容が多いため、次の見出しで詳しく説明します。

雇用環境整備:設備導入などで従業員の負担を軽減する

雇用環境整備は、10万円以上の業務効率化の設備に対し、経費の50%が助成されます。

例えば以下のような設備が対象になります。

- 清掃業務の負担軽減のためのロボット掃除機導入

- 洗浄負担を軽減するための業務用食洗機の導入

- 運搬作業の負担軽減にフォークリフトの導入

など

設備導入などの雇用環境整備を実施することで、負担を軽減し業務の効率化を図ることができます。さらに、労災リスクの防止や離職阻止、定着率の向上にも繋げられます。

2.職場活性化制度は具体的に何をする?

職場活性化制度では、以下のいずれかの導入が求められます。

- メンター制度

- 従業員調査(エンゲージメントサーベイ)

- 1on1ミーティング

それぞれどういったものかを見ていきましょう。

1.メンター制度

メンター制度とは、従業員が業務上の課題やプライベートの悩みを相談できるよう、指導・相談役となる「メンター」を配置する仕組みです。

アドバイスを行う際は、原則として対面の面談形式で行いますが、ビデオ通話であっても可とされています。

社内の人材をメンターにする場合は、メンター研修や講習を受講させることが助成金受給の条件に含まれているためご注意ください。また、直属の上司とは別の人材であることが求められます。

外部メンターを招くこともできるため、社内に人的リソースが無い場合は外注も視野に入れましょう。

2.従業員調査(エンゲージメントサーベイ)

従業員がこの会社のために働きたいと思う気持ち(エンゲージメント)を調査することです。

従業員調査を行うことで、組織の課題が明確化し、従業員の定着率向上や生産性向上に繋げることもできます。

調査は独自に行うのではなく、外部機関や専門家の助言・指導をもとに導入するか、外部委託して行う方法が助成金の対象になります。

3.1on1ミーティング

1on1ミーティングとは、部下の成長や業務成果をサポートすることを目的に、上司と部下が1対1で行う面談です。

日常の業務では話しにくい悩みや、キャリアの方向性などをじっくり話せる場として機能し、従業員がより力を発揮できるような環境づくりに役立ちます。

さらに、退職を検討しているサインや不調の兆しに早期に気付けるきっかけにもなり、組織としての早めの対応が可能になります。

3.雇用管理制度と雇用環境整備は組み合わせてもいい?

雇用管理制度と雇用環境整備はそれぞれ組み合わせ可能です。組み合わせることで、より多くの金額を受給できるようになります。

例えば、以下のように組み合わせて申請できます。

反対に、雇用管理制度単体、雇用環境整備単体でも申請できるため、自社にとって必要な制度のみ選択して導入しましょう。

B.外国人の就労環境を整えたい人が使えるのはこのコース!

今、外国人労働者を雇用しているなら、外国人の就労環境を整えることで受給できる「外国人労働者就労環境整備助成コース」がおすすめです。

外国人労働者就労環境整備助成コースは、必須条件が2つあり、さらに3つの選択条件から1つを選び実施することが受給の条件です。

必須条件2つは以下の通りです。

- 雇用労務責任者の選任

- 就業規則など社内規程の多言語化

選択条件は以下の3つのうち、1つを実施します。

- 苦情・相談体制の整備

- 一時帰国のための休暇制度の整備

- 社内マニュアル・標識類等の多言語化

上記条件を満たすと、1つの制度を導入するごとに20万円支給されます。ただし、上限額は80万円なのでご注意ください。

また必須条件・選択条件の取り組みを行うだけでなく、外国人従業員の離職率を15%以下にすることも求められます。

詳しくは「人材確保等支援助成金を申請する時の5つの注意点」にて解説しますので、そちらをご覧ください。

では、外国人労働者就労環境整備助成コースを申請するうえでの注意点を見ていきましょう。

1.雇用労務責任者の選任はどうすればいい?

このコースでは、雇用労務責任者を選任する必要があります。

雇用労務責任者は、外国人労働者が働くうえでの問題に対応する担当者です。就労環境整備に取り組んだり、外国人労働者から相談を受けたりと、管理業務を主に行います。

このコースに申請するためには、雇用労務責任者が1回以上外国人労働者と面談を行い、面談結果を書面で作成しなければなりません。

雇用労務責任者の選任については細部条件はないため、人事課長等が兼任する場合や、事業主自らが雇用労務責任者になる場合などがあります。

ただし、外国人労働者からの相談対応も行うことから、円滑なコミュニケーションを取れる人材を選任することが重要です。

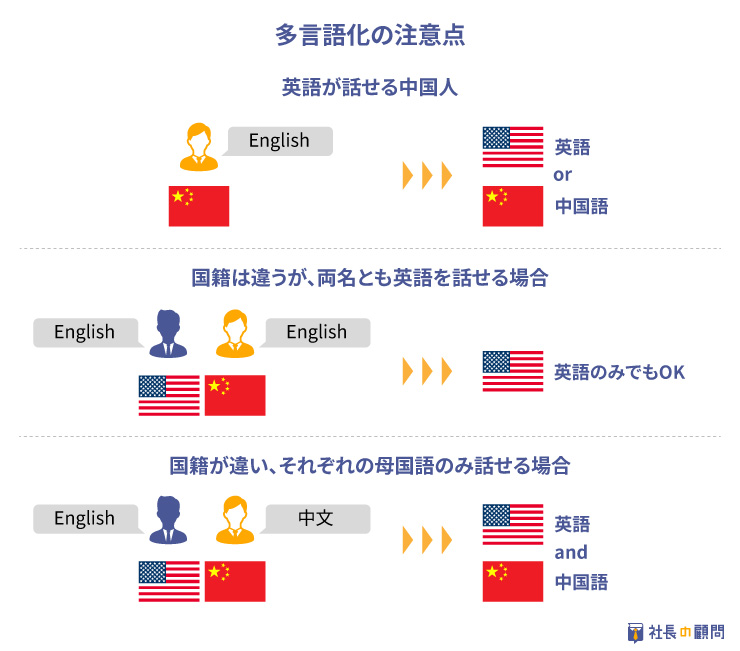

2.就業規則等の社内規程を多言語化するには?

まず就業規則等とは、以下のような内容です。

- 就業規則

- 労働協約

- 労働条件通知書

- 雇用契約書

また多言語化とは、上記のような社内規程を外国人労働者の母国語や使用する言語、またはやさしい日本語を用いて記載することです。

やさしい日本語とは、日本語が読める外国人にとって理解しやすい書き方をガイドライン化したものです。

具体的には

- 漢字を減らす

- 漢字にはふりがなをふる

- 語尾はです、ますで揃える

などの書き方が推奨されています。

文化庁のホームページにてガイドラインが公開されておりますので、就業規則等の多言語化で、やさしい日本語に変更する場合はぜひご覧ください。

参考:文化庁「在留支援のための やさしい日本語ガイドライン」

参考:厚生労働省「モデル就業規則(やさしい日本語版)」

※モデル就業規則はWordファイルがダウンロードされます

ただし、同じ事業主の元で5年以上継続雇用されている従業員かつ、その従業員が希望しない場合に限り多言語化を行わなくて良いとされています。

3.選択条件はどれを選んだらいい?

先述した3つの選択条件は、自社の課題にあわせて選択しましょう。

| 課題 | 導入する選択条件 |

| 外国人従業員の不満を解消したい | 1.苦情・相談体制の整備 |

| 外国人労働者の福利厚生を充実させたい | 2.一時帰国のための休暇制度の整備 |

| 従業員同士のトラブルを未然に防ぎたい | 3.社内マニュアル・標識類等の多言語化 |

3-1.苦情・相談体制の整備

外国人従業員の不満を解消したいなら「苦情・相談体制の整備」が有効です。外国人労働者の苦情や相談に応じるための体制を、労働協約または就業規則に記載し運用することで条件を満たせます。

苦情・相談体制とは、例えば以下のようなものです。

- 相談窓口の設置

- 外部機関などの通訳が同席しての個別面談

- 外部機関などへ委託し、専用の電話やメールアドレスを開設する

苦情・相談については外国人労働者の母国語またはその労働者が使用する言語である必要があるためご注意ください。

3-2.一時帰国のための休暇制度の整備

外国人労働者の福利厚生を考えるなら「一時帰国のための休暇制度の整備」が有効です。

一時帰国のための休暇制度とは、1年に1回以上、外国人労働者が希望した時に連続した5日以上の有給休暇が取れる休暇です。

この休暇を、就業規則に記載したうえで運用することで条件を満たせます。

3-3.社内マニュアル・標識類等の多言語化

従業員同士のトラブルを未然に防ぎたいなら「社内マニュアル・標識類等の多言語化」が有効です。就業規則等の社内規程に含まれない部分(安全衛生、各種ハラスメント、福利厚生に関するマニュアルなど)まで、多言語化を行うことが条件です。

ここで多言語化する社内マニュアル・標識類等は、頻繁に使うもののみでも認められます。例えば、生産ラインで使用する注意看板や、ハラスメント防止マニュアルのように、使用頻度が高いものが対象になり得ます。

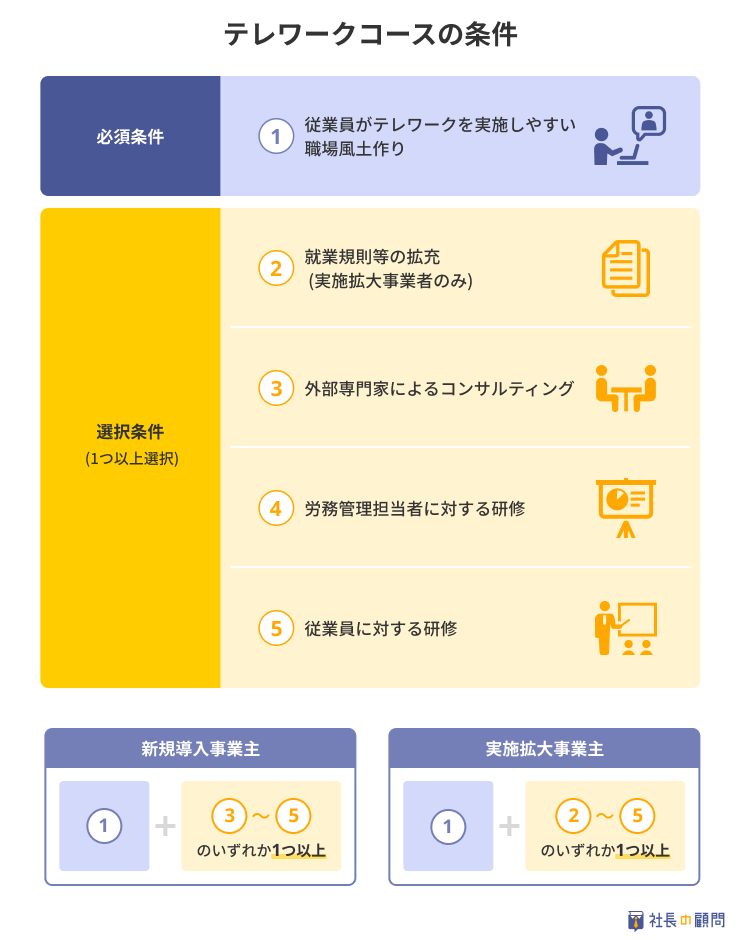

C.テレワークを導入・拡大したい人が使えるのはこのコース!

テレワークの導入・再開なら「テレワークコース」がおすすめです。

テレワークコースでは、就業規則等を整備し、テレワークを可能とする取り組みを行ったうえで、評価期間内にテレワークを実施すると受給できる制度です。

テレワークを可能とする取り組みとは、以下のような取り組みです、詳しくは後述します。

さらにこのコースでは、「新規導入事業主」か「実施拡大事業主」かによって細部条件が異なります。

新規導入か、実施拡大かは就業規則の有無で分けられます。

| 新規導入事業主 | 就業規則にテレワークに関する記載がない |

| 実施拡大事業主 | 就業規則にテレワークに関する記載がある (対象者の範囲、テレワークの際の手続き、留意事項など) |

※就業規則は評価機関の初日の前日から3か月前の時点を参照

受給できる金額については、テレワーク制度を導入(就業規則に記載)or拡大・実施すると20万円を受け取れます。その後、テレワークにより離職率が低下しているなどの条件を満たした場合、追加で10万円、合計で30万円受け取れる助成金です。

では、テレワークを導入する際に、課題になりやすいお悩みについて見ていきましょう。

1.テレワークを新規導入する場合は何をする?(新規導入事業主)

テレワークを新規導入する場合は、新規導入事業主になり、就業規則または労働協約、労使協定いずれかへの記載が必要です。

就業規定・労働協約・労使協定などへの記載は、ご自身で行うか社労士に依頼するかに分かれます。ご自身で行う場合、費用はかかりませんが助成金の知識と法律の知識の両方を学ぶ必要があります。

社労士に依頼すれば、助成金の条件を満たしたうえで自社の状況に合った規則を作成できるため、後々のトラブルを回避できます。

テレワーク制度導入後は、以下のいずれかの条件を満たすと受給できるようになります。

- テレワーク実施対象の従業員全員が1回以上テレワークを実施する

- テレワーク実施対象の従業員のテレワーク実施平均が週1回以上

2.テレワークを再開し、拡大する場合は何をする?(実施拡大事業主)

既に就業規則等にテレワークに関する記載がある場合は、実施拡大事業主になります。

先述した選択条件について、実施拡大事業主のみ「就業規則等の拡充」を選択可能です。具体的には、以下のような変更が拡充にあたります。

- テレワーク可能な職種や部署を拡大する

- テレワークに要する費用を支給する

また、実施拡大事業者の場合は、以下の2ついずれかに加えて、別途条件を満たす必要があります。

- テレワーク実施対象の従業員全員が1回以上テレワークを実施する

- テレワーク実施対象の従業員のテレワーク実施平均が週1回以上

上記に加えて、申請前3ヶ月と比較し、テレワークの実施回数を25%以上増加させている必要があります。制度を再開するだけでは受給対象にならないためご注意ください。

3.どんな取り組みが対象になる?

テレワークコースでは以下のような取り組みが対象になります。

- 従業員がテレワークを実施しやすい職場風土作り

- 就業規則等の拡充(実施拡大事業者のみ)

- 外部専門家によるコンサルティング

- 労務管理担当者に対する研修

- 従業員に対する研修

必須条件である実施しやすい職場風土作りとは、以下のような内容の取り組みです。

- テレワーク実施促進について企業トップ等からのメッセージの発信及び社内呼びかけ

- テレワーク実施を促進するための資料配布等および社内周知

- テレワーク導入または実施の事例収集及び社内周知

外部専門家によるコンサルティングについては、依頼先が必ずしも資格を保有している必要はありません。

ただし、テレワークの導入・実施には専門的な知識が求められるため、主たる業務として対応している企業や、社会保険労務士・中小企業診断士などの専門家に相談する方が安心です。

労務管理担当者、従業員に対する研修は、テレワークガイドラインの内容に沿って社内で行う場合も認められます。テレワークガイドラインは以下のページで公開されているのでぜひご覧ください。

参考:厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」

D.建設業で若手・女性人材を確保したい人が使えるのはこのコース!

若手や女性の人材をもっと増やしたい建設業なら「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース」がおすすめです。

以下のいずれかの取り組みを行った際に、申請できるコースです。

- 建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動などに関する事業

- 技能の向上を図るための活動等に関する事業

- 労働災害予防などのための労働安全管理の普及などに関する事業

- 技能向上や雇用改善の取組についての奨励に関する事業

- 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業

- 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の受講に関する事業

- 女性労働者の入職や定着の促進に関する事業

| 中小建設事業主 | 中小建設事業主以外 | |

| 取り組みでかかった経費に対する助成割合 | 3/5(60%) | 9/20(45%) |

| 研修等を受講させる場合の助成額 ※従業員1人につき | 8,550円/日 | 8,550円/日 |

支給上限額は200万円で、研修等を受講させる場合の助成については最大6日分までが助成されます。

このコースは建設事業主であれば申請できることから、個人事業主であっても申請可能です。ただし、あくまでも従業員を雇用していることが条件な点にご注意ください。

では、申請にあたって必要になる細かなポイントを見ていきましょう。

1.雇用管理責任者の選任について

このコースを申請するためには、雇用管理責任者の選任が必要です。

雇用管理責任者の業務は、従業員の雇い入れや配置、スキルアップ、職業生活上の環境の整備に関することの管理全般です。

特別な資格は必要なく、誰でも選任できますが、管理業務を行える人材を選ぶことをおすすめします。

また、雇用管理者自身に必要な管理スキルなどの取得などもこのコースの助成対象になります。これから雇用管理責任者を選任し、育てる場合にも使えるコースです。

2.具体的には何をすればいい?

目的により行う取り組みが変わるため、ここでは一例を見ていきましょう。

| 目的 | 具体例 |

| 魅力を伝えて啓発活動を行いたい | 現場見学会 加工技術の体験会 体験学習 インターンシップ など |

| 新規社員のスキルアップを図りたい | 入職内定者の教育訓練 新規入職者への研修会 建設労働者への公的資格取得に関する講習会 など |

| 雇用管理者のスキルアップを図りたい | 雇用管理研修の実施 職長研修の実施 (自社で行う場合だけでなく、外部への参加を含む) など |

| 労働災害を予防したい | 安全衛生管理計画の作成 工事現場の巡回 災害調査の記録 など |

「何をすべきか」を考えるためには、まず「何のために取り組むのか」という目的を明確にすることが大切です。目的が定まれば、おのずと必要な施策や経費も見えてきますので、まずは課題を解決する目的を立案しましょう。

3.女性労働者の入職や定着の促進に関する事業とは?

女性労働者を雇用するための取り組みとして、女性労働者向けのキャリアパスの作成や、男性の育休制度、短時間勤務制度の取得を促進する取り組みなどがあります。

また、女性労働者を雇用する場合は「作業員宿舎等設置助成コース」もあわせて申請することをおすすめします。詳しくは後述しますが、女性従業員が勤務するための作業員施設を置くことで申請できるコースです。

この2つのコースはそれぞれの受給条件を満たすことで、それぞれ受給が可能です。

E.その他の取り組みで申請できる3コース

先ほど紹介した以外にも、人材確保等支援助成金には3つのコースがあります。

- 中小企業団体助成コース(団体限定)

- 建設キャリアアップシステム等活用促進コース(建設業限定)

- 作業員宿舎等設置助成コース(建設業限定)

業種や規模が限定されるコースですが、当てはまる場合は申請できる可能性があるため見ていきましょう。

1.中小企業団体助成コース

中小企業団体助成コースは、事業共同組合など団体規模で申請可能なコースです。

改善計画を作成・提出し、都道府県知事から認定された計画を実施することで申請できます。

計画では、以下の7つの項目と実情と照らし合わせて、必要な項目に取り組む必要があります。

- 労働時間等の設定の改善

- 男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援

- 職場環境の改善

- 福利厚生の充実

- 募集・採用の改善

- 教育訓練の充実

- その他の雇用管理の改善

※募集・採用の改善のみは行えません

このコースでは、取り組みにかかった経費の2/3(約66%)が助成されます。金額の上限は、認定組合等の規模により異なるため以下の表をご覧ください。

| 認定組合等の規模 | 金額 |

| 大規模 (構成中小企業者数500以上) | 1,000万円 |

| 中規模 (構成中小企業者数100以上500未満) | 800万円 |

| 小規模 (構成中小企業者数100未満) | 600万円 |

企業や事業主単体では申請できないコースなため、ご注意ください。

2.建設キャリアアップシステム等活用促進コース

このコースは元々建設キャリアアップシステム等”普及”促進コースという名前でしたが、令和7年の変更で名称が変更され、さらに建設事業主向けのコースが追加されました。

| 制度名 | 対象 |

| 雇用管理改善促進事業 | 建設事業主向け |

| 普及促進事業 | 建設事業主団体向け |

同じ名前の制度ですが、内容がそれぞれ異なるため細かく見ていきましょう。

雇用管理改善促進事業

雇用管理改善促進事業は、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録しており、以下の全ての条件を満たす場合に申請できます。

- 中小建設事業主

- 雇用管理責任者の選任

- 雇用する全ての技能者の技能者登録が完了している

- レベル判定で昇格評定を受けた技能者の賃金を5%以上UPさせる

算定対象技能者の数×16万円の受給ができ、事業年度あたり最大で160万円の受給が可能です。

算定対象になる建設技能者の条件は以下の通りです。

- 増額改定前の過去1年分の賃金算定期間の初日から、支給申請日までの期間で雇用保険の一般被保険者であること

- 事業開始日の前日から起算して6ヶ月前の日から、支給申請日までで会社都合の離職をしていないこと

雇用管理改善促進事業は、建設事業主単体でも活用できるコースなので、建設キャリアアップシステムを活用する場合はぜひご活用ください。

普及促進事業

建設キャリアアップシステム(以下CCUS)等普及促進事業に関わる年間計画を作成し、実施する建設事業主団体が申請できるコースです。事業推進委員会を設置し、事業推進員という担当者を置くことで申請できるようになります。

主に対象になる団体は全国団体、都道府県団体、地域団体の3種類の団体ですが、下記の条件を満たせばその他の団体でも申請可能です。

- 構成員のうち、建設事業主の割合が50%以上である

- 構成員である建設事業主のうち、雇用保険の保険関係が成立している事業主が50%以上である

- 財務及び活動の状況からみて、事業を的確に遂行できると認められる

最大1年間の実施期間で、以下の2つの条件を満たした場合に申請可能になります。

| 条件 | 内容 |

| 事業計画作成・効果検証事業 | 事業推進委員会を開催して、具体的な事業計画作成し、取り組んだ内容に対する効果検証を行う |

| CCUS等登録促進事業 | 建設事業主団体が、中小構成員等に対し、CCUSの登録料、手数料などの全部または一部を負担する |

受給の割合は以下の通りです。

- 中小建設事業主団体:2/3(約66%)

- 中小以外の事業主団体:1/2(50%)

上限額は団体の規模により異なるため、以下の表をご覧ください。

| 団体の規模 | 金額 |

| 全国団体 | 3,000万円 |

| 都道府県団体 | 2,000万円 |

| 地域団体 | 1,000万円 |

普及促進事業は、建設事業主単体では申請できないためご注意ください。

3.作業員宿舎等設置助成コース

特定の地域に作業員宿舎、住宅、施設などを整備した中小建設事業主が申請できます。

コースの中で細かい条件が指定されているため、それぞれ見ていきましょう。

女性専用作業員施設設置経費助成

自社が施工管理する建設工事現場に、女性専用の作業員施設を賃借した場合申請できるコースです。

具体的には、以下のような施設に対し基準を満たした場合に申請できるようになります。

| 作業員施設名 | 基準 |

| 更衣室 | 1.ロッカーを設ける 2.床は板張り、コンクリートなどにする 3.床面積が8㎡以上にする |

| 浴室 | 1.キレイな水または上がり湯を備える 2.脱衣場を設ける |

| トイレ | 1.汚物が土中に浸透しないもの 2.キレイな水で手を洗える設備があること 3.鏡付き化粧台と荷物置きを設ける |

| シャワー室 | 1.シャワーヘッドごとに区切りを設ける 2.脱衣場を設ける |

上記のような施設を設置した場合に、取り組みにかかった経費経費の3/5(60%)が助成されます。ただし、上限額が90万円な点にご注意ください。

【石川県限定】作業員宿舎等経費助成

能登半島地震の復旧・復興に向けて工事を行う事業主が申請できる助成金です。

比較的作業員宿舎に多くの費用が助成されることが特徴です。

| 施設の種類 | 助成費用 |

| 作業員宿舎 | 建設労働者数×25万円 |

| 賃貸住宅、作業員施設 | 支給対象費用の2/3(約66%) |

上記の助成費用を合算して、200万円が上限で、賃貸住宅については、1人あたり3万円/月が上限です。

【職業訓練法人限定】訓練施設等設置経費助成

職業訓練法人のみが申請できるコースで、以下のいずれにも該当する職業訓練法人が申請可能です。

- 建設工事における作業について、広域的に職業訓練を行っている

- 認定訓練の実施に必要な職業訓練施設または職業訓練設備の設置・設備を行う

助成額は支給対象経費の1/2(50%)が助成されます。

建設業かつ、職業訓練法人とかなり限定的な助成金なため、ほとんどの事業主・企業が申請できないコースなためご注意ください。

人材確保等支援助成金を申請する流れ

人材確保等支援助成金は、計画書の内容や申請期限、必要書類などがコースによって異なることから、申請の流れも違ってきます。

また、申請後の離職率を見て報告するコースもあるため、申請時にはコースのパンフレットに記載されている流れをご確認ください。

以下では、ざっくりと人材確保等支援助成金の多くのコースに共通する流れを見ていきましょう。

- コースの計画届を作成・提出

- 計画内容が受理されたら、計画を実行する

- 計画実行後、期限内に支給申請を提出

- 支給決定されれば、助成金を受給できる

おおきな流れとしては、計画届を提出し、その計画が認められてから賃金規定等の作成や、テレワーク制度の導入などの取り組みを行っていきます。

計画で定めた取り組みを終えてから、支給申請を行い、支給決定されて初めて助成金を受給できます。

人材確保等支援助成金を申請する時の5つの注意点

ここでは、人材確保等支援助成金を申請する時の注意点を紹介します。

- 「介護福祉機器助成コース」など廃止したコースが多く情報収集には注意が必要

- 創業直後は受給できない

- 原則、他の助成金とのダブル受給はできない

- 建設業のコースの場合「建設の事業の雇用保険料率」の適用を受けている必要がある

- 計画通りに実施できなかった場合は対象外になる

人材確保等支援助成金は、他の助成金と比べてもコースが多く、特殊な助成金です。注意点を理解したうえで、ご自身がどのコースを申請するかを判断しましょう。

1.「介護福祉機器助成コース」など廃止したコースが多い

人材確保等支援助成金は、近年特に改正が入っているコースで、廃止したコースや受付を中止しているコースなどがあります。

| コースの状況 | 該当コース名 |

| 廃止したコース | 介護福祉機器助成コース 雇用管理制度助成コース(建設分野) 介護・保育雇用管理制度助成コース 設備改善等支援コース 働き方改革支援コース 人事評価改善等助成コース 建設キャリアアップシステム等普及促進コース 派遣元特例コース |

申請前には必ず、厚生労働省のホームページから申請予定のコースの公募が終わっていないか、最新の情報をご確認ください。

参考:厚生労働省「人材確保等支援助成金」

また、書籍やインターネットで情報収集する場合、過去の情報が掲載されていることもあります。書籍の場合は発行年を、インターネット記事の場合は更新日を確認しましょう。

2.離職率の維持・改善が必要になるコースがある

以下の3コースは、助成金の受給条件に離職率の維持・改善が示されています。

- 雇用管理制度・雇用環境整備コース

- 外国人労働者就労環境整備助成コース

- テレワークコース

離職率を計算するには、以下の式で計算を行いましょう。

【計算方法】

離職率=雇用保険一般被保険者資格喪失者数/雇用保険一般被保険者数×100

離職率で見るのは、あくまでも雇用保険の一般被保険者数です。雇用保険に未加入の従業員はカウントしないためご注意ください。

- 計画の認定申請をする日から、1年前までの期間で「計画時離職率」を算定

- 認定申請後、1年後までの期間で「評価時離職率」を算定

- 「計画時」と「評価時」の離職率を比較し、下がっていないことを確認する

低下させる離職率ポイント

- 評価時離職率が30%以下

- 現状維持(従業員が1~300人の場合)

- 1%減少(従業員が300人以上の場合)

計画時の離職率と、導入後の離職率を見なければいけないため注意が必要です。

反対に、建設業に関するコース、中小企業団体助成コースは離職率は見ません。

3.受給条件が被る場合、他の助成金とのダブル受給はできない

原則、他の助成金とのダブル受給ができない点に注意が必要です。

例えば、人事評価を見直し賃金アップを行う「人事評価改善助成コース」を受給した場合、賃金アップを同じく条件とする「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」を申請することはできません。

ただし、パートを正社員にする「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」や、従業員のリスニングに関する「人材開発支援助成金」など、対象となる条件が違う場合は併用可能です。

上記のように、助成金の受給条件が被っていないかを確認しましょう。Excelをお持ちの場合は、厚生労働省から「併給調整早見ツール」が公開されているので、より簡単にダブル受給ができるか否かを判断できます。

参考:厚生労働省「雇用関係助成金の申請にあたって」

4.建設業のコースの場合「建設の事業の雇用保険料率」の適用を受けている必要がある

以下の建設業に関するコースでは、建設の事業の雇用保険料率の適用を受けている必要があります。

- 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース

- 建設キャリアアップシステム等普及促進コース

- 作業員宿舎等設置助成コース

雇用保険料率はどの事業所でも同じではなく、以下の3つの業種等によって異なっています。

- 一般の事業

- 農林水産・清酒製造の事業

- 建設の事業

上記で記載した3つの建設業に関するコースの申請を行うなら、建設の事業の雇用保険料率が適用されているかどうか確認する必要があります。

5.計画通りに実施できなかった場合は対象外になる

各コースで計画を立てたとしても、計画通りに内容を実行できなかった場合は対象外になります。

例えば、A社ではテレワークコースの申請にあたり、テレワーク用の機材を購入し、外部専門家によるコンサルティングを受けたうえで制度を導入する計画を立てていました。

しかし、その後業務内容が変更になり、テレワークの実施が難しい状況になります。結果として、コンサルティングは未実施のまま計画期間が終了し、テレワークも行えなかった場合、このケースでは不支給となります。

【社長の顧問会員限定】人材確保等支援助成金のクリア条件達成率はどれくらいですか?

社長の顧問にご登録いただいている方は、マイページ内の「助成金・補助金」ページにてクリア条件達成率をご覧いただけます。

ページ下部にあるクリア条件を確認することで、クリア条件達成率がUPします。制度によっては弊社限定の「ボーナス特典」をご利用いただけるものもありますので、ぜひ内容をご確認ください。

※クリア条件達成率はあくまで受給の目安です、受給を確約するものではないためあらかじめご了承ください

【まだ登録されていないなら】ぜひ一度無料診断を!

「うちの会社でも使えるのかな?」

そう感じた方は、まずは無料診断をご利用ください!

無料診断では、簡単な質問に答えるだけで、自社が申請できる可能性のある助成金・補助金を自動診断できます。制度名がわからなくても大丈夫ですので、以下のページから気軽に診断してみましょう!

2025年の更新で削除された内容

人材確保等支援助成金は特に制度の変更が多い助成金です。2024年には公募されていたものの、2025年4月の更新で廃止・削除された内容をまとめておりますので、過去の情報をお探しの際にご活用ください。

人事評価改善等助成コース

人事評価制度を整えるなら「人事評価改善等助成コース」への申請がおすすめです。

人事評価改善等助成コースでは、その名の通り人事評価に関する項目を見直し、明確化したうえで目標を達成すると申請できます。

人事評価制度とは、従業員一人ひとりの業務の実績や能力を評価する仕組みのことです。導入すると貢献度に合わせて給与や賞与を決定できるようになります。

評価制度の内容については、以下の内容全てを満たすものである必要があります。

- 従業員の生産性の向上に資する人事評価制度および賃金制度として、労働組合または労働者の過半数を代表する者と合意している

- 人事評価の対象と基準・報告が明確であり、従業員に開示している

- 評価が年1回以上行われる

- 人事評価制度に基づく評定と、賃金額またはその変動の幅・割合との関係が明確

- 賃金表を定めている

- 評定基準と賃金表を従業員に開示している

- 新制度等の適用対象となる対象従業員の賃金が3%以上増額が見込まれる場合

- 7について、労働組合または従業員の過半数を代表する者と同意している

- 新しくした人事評価制度で評価した日から、人事評価制度等の実施日が2ヶ月以内である

- 従業員の賃金額を引き下げてしまうなど、助成金の趣旨・目的に反していないものである

上記内容を満たした人事評価制度を作成し、申請条件を満たしたら「80万円」の受給が可能です。

また、社内で使い続けられる人事評価制度を整えることができるため、助成金を受け取りながら、離職率の低下や新規雇用の獲得に期待できます。

ただ、人事評価等助成コースを申請するにあたって知っておきたい注意点もあります。

1.人事評価制度の対象は全ての従業員?

このコースを申請する場合、対象は全ての従業員ではなく、人事評価制度等対象労働者に含まれる従業員です。

人事評価制度等対象労働者とは、以下の全ての条件を満たす従業員です。

- 期間の定めなく雇用されているもしくは一定の期間を定め雇用されているものの、更新が何度も行われ事実上期間の定めがない場合

- 事業主に直接雇用されている

- 雇用保険の被保険者である

短期で雇われているアルバイトで契約更新の予定がない場合や、派遣社員などは対象外になります。また、雇用保険に入っていないパート従業員も対象外になるため、助成金の申請を前提として人事評価制度を作成する場合はご注意ください。

2.既に人事評価制度があっても申請できる?

既に人事評価制度がある場合、以下のいずれかの場合であれば申請可能です。

- 先述した条件の1~8の全てを満たしていない場合

- 先述した条件の1~6を全て規定しているが、さらなる生産性向上になるよう規定し直す場合

また、他の助成金などに沿った「能力評価制度」をすでに定めている場合、生産性向上のため、この助成金の申請条件に沿った内容に改定するならば申請が可能です。

逆に、条件をすべてクリアした人事評価制度を既に導入していたり、既存の人事評価制度を変更することができない場合は、この助成金の申請は難しくなります。

3.人事評価制度を導入する時に注意することはある?

人事評価制度を導入する時は、以下の点に注意しましょう。

- 人事評価制度等対象者の範囲に沿っているか

- 評価基準は明確化されており、誰が見ても同じ評価を行えるか

- 従業員は評価制度の内容を理解できているか

- 会社の実情から大きく離れていないか

人事評価を行う期間については定めはありませんが、一般的には半年または1年で評価することが多いです。

会社の状況と合ってない人事評価制度や、評価の基準が属人的な人事評価制度は従業員のモチベーションを下げる原因になります。

人事評価制度に精通した従業員がいない場合は、コンサルティングを受けながら作成することで、落とし穴を回避しつつ会社に合った人事評価制度を作成できます。

コンサルティング費用も「人事評価改善等助成コース」の対象になりますので、専門家に相談しながら人事評価制度を作ることをおすすめします。

派遣元特例コース

派遣元特例コースは、派遣社員の派遣元である人材派遣会社が申請可能なコースです。

派遣元の会社であり、以下の両方を満たす場合に申請できます。

- 「ハローワーク別地域指数」を参照して、令和6年5月24日以降に一般賃金水準以上の賃金額により労使協定を改定している

- 労使協定の改定に伴い、令和6年4月1日から当該改定までの間に、改定後の賃金額との差額を補う対応をしている

助成金額は5万円に加え、派遣労働者数1人につき1万円の合計額になります。

【岩手県・宮城県・福島県限定】作業員宿舎等経費助成

東日本大震災で被災した三県(岩手県、宮城県、福島県)にある工事現場で、作業員宿舎、賃貸住宅、作業員施設の賃借を行った場合に申請できるコースです。

支給対象経費の2/3(約66%)が助成されます。上限は1事業年度あたり200万円で、賃貸住宅は1人あたり3万円/月が上限になります。

【岩手県・宮城県・福島県限定】作業員宿舎等設置助成コース 作業員宿舎等経費助成

東日本大震災で被災した三県(岩手県、宮城県、福島県)にある工事現場で、作業員宿舎、賃貸住宅、作業員施設の賃借を行った場合に申請できるコースです。

支給対象経費の2/3(約66%)が助成されます。上限は1事業年度あたり200万円で、賃貸住宅は1人あたり3万円/月が上限になります。

まとめ:自社が描く企業像から選ぶコースを決めて改善しよう!

人材確保等支援助成金は、コースごとに条件が大きく異なる助成金です。

テレワークを導入できたり、外国人労働者の就業環境を整えられたりと、様々な課題を改善できるコースもあります。まずは自社の目指す企業像はどれかを診断シートでご確認いただいた後に、申請するコースを選んでいきましょう。

コースによっては専門家への依頼費用も助成対象になるため、外部委託を上手に活用しながら、スムーズに制度を導入・改善していくことが重要です。