【令和7年度最新】業務改善助成金をわかりやすく解説!車両購入に活用した事例も紹介

2025年9月12日

目次[開く]

業務改善助成金は職場の最低賃金引上げ+業務効率化で申請できる

業務改善助成金は、事業場(1つの職場)の最低賃金を引き上げ、業務の効率化に取り組むことで申請できる助成金です。

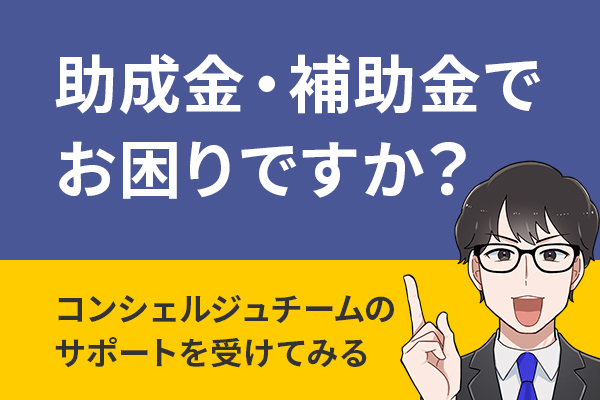

具体的には、事業場内の最低賃金を30円以上引き上げ、配膳ロボットなど業務効率化にかかる設備導入を行った場合、その投資金額の75%が助成されます。また、申請を行う事業場の引上げ前における事業場内最低賃金によっては、最大で80%まで助成率が引き上げられます。

業務改善助成金はいくらもらえる?

業務改善助成金は先述した通り、業務効率化にかけた経費の75〜80%を助成する制度です。ここでは受給額の仕組みを見ていきましょう。

やや複雑なものの、「制度を導入したら数万円」のような固定額の助成金よりももらえる金額が多くなるケースもあります。

また、毎年のように話題になる「最低賃金の引き上げ」など、避けて通れない出来事にあわせて使える助成金なので、あらかじめ知っておくだけでも会社のコスト対策に差がつきます。

詳しい条件については「業務改善助成金を申請するための3つの条件」にて解説しますので、ぜひご覧ください。

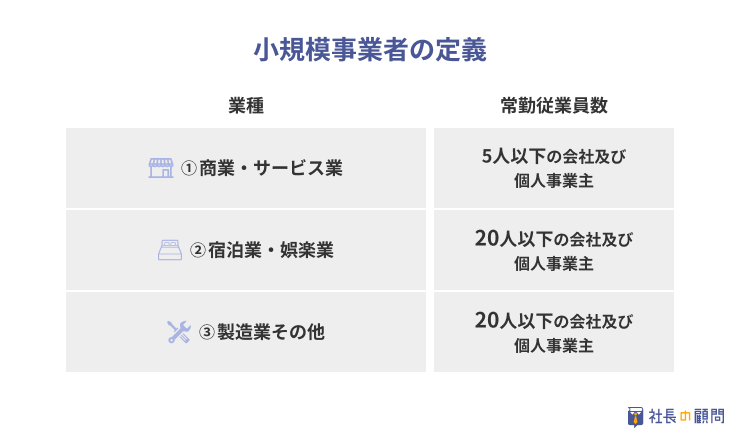

申請できるのは中小企業のみ

また申請できるのは、中小企業・小規模事業者のみであり、大企業は対象外になる点にも注意が必要です。

中小企業か否かは以下の表で判断できます。

| 業種 | 資本金の額または出資総額 | 常時使用する企業全体の労働者数 |

| 卸売業 | 1億円以下の法人 | 100人以下 |

| サービス業 | 5,000万円以下の法人 | 100人以下 |

| 小売業 | 5,000万円以下の法人 | 50人以下 |

| 上記以外(一般産業) | 3億円以下の法人 | 300人以下 |

※どちらか片方の条件に当てはまる場合、中小企業と見なされる

例えば、コンビニを経営する小売業であれば、資本金が5,000万円以下または常時使用する従業員が50人以下であれば申請可能です。

また、小規模事業者は以下の通りです。

中小企業か小規模事業者かによって金額が変わることはありません。

業務改善助成金を申請するための3つの条件

業務改善助成金を申請するには、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。

ここで記載する条件を満たしていることが、業務改善助成金を申請する大前提になります。以下で詳しい条件内容を記載していますので、ぜひ貴社が条件を満たしているかをご確認ください。

1.事業場の最低賃金と地域の最低賃金との差が50円以内であること

事業場(1つの職場)での最低賃金と地域の最低賃金を比較し、その差が50円以内でなければなりません。それぞれの最低賃金は申請時のものを参照します。

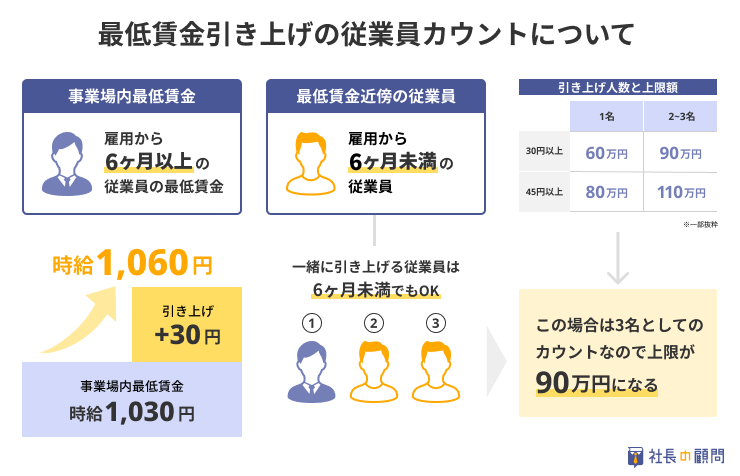

ただし、事業場内の最低賃金とは、6ヶ月以上雇用している従業員の中で、最も低い時給の従業員の賃金です。賃金テーブルなどで定められている最低賃金ではなく、実際の賃金額が優先されるためご注意ください。

例えば、北海道の最低賃金が1,010円の場合、事業場の最低賃金は1,010〜1,060円でなければなりません。

そのため、残念ながら事業場の最低賃金と地域の最低賃金との差が「50円を超える」場合は、業務改善助成金を申請することができないためご注意ください。

2.事業場の最低賃金を30円以上引き上げること

事業場の最低賃金を30円以上引き上げることも条件の1つです。引き上げる金額が大きい、または引き上げる人数が多いほど受給できる上限額も上がる仕組みになっています。ただし助成の上限額は、事業場の従業員が30人以上の場合減少します。

具体的な賃金引き上げ額や労働者数、助成上限額は、以下の表の通りです。

引き上げる従業員数 | ||||

引き上げ額 | 1名 | 2~3名 | 4~6名 | 7名以上 |

30円以上 | 60万円 | 90万円 | 100万円 | 120万円 |

45円以上 | 80万円 | 110万円 | 140万円 | 160万円 |

60円以上 | 110万円 | 160万円 | 190万円 | 230万円 |

90円以上 | 170万円 | 240万円 | 290万円 | 450万円 |

※( )は30人以上従業員がいる場合の金額

また、単に事業場内の最低賃金を引き上げるだけでなく、引き上げ後の金額を就業規則等に記載する必要があるためご注意ください。

最低でも1人は6ヶ月以上勤務した従業員の賃金を引き上げる必要がありますが、2人目以降の賃金引き上げについては、6ヶ月未満の従業員でも構いません。

例えば、最低賃金で雇用した3ヶ月目のアルバイトが3名いる場合、30円以上引き上げることで算定対象に含めることができます。

3.業務効率化に繋がる設備投資等を行うこと

業務改善助成金は、最低賃金を上げたうえで、業務効率化に繋がる設備投資を行うと、その設備投資の大部分が助成されます。

また、設備投資だけでなくコンサルティングや一部研修が対象になることもあります。ただし、業務効率化に繋がる施策であることが大前提です。

業務効率化についての具体例は、次の項目で紹介します。業種ごとに紹介するため、貴社に当てはまる内容をぜひご覧ください。

【こんな課題を解決できる!】業務改善助成金の活用例

ここでは、過去の業務改善助成金の事例を紹介します。

受給対象になる取り組みだけでなく、課題がどのように解決したかも解説しますので、業務改善助成金の活用イメージをつけていただければと思います。

介護業:福祉車両など各種設備の導入

一度に複数の設備を導入し、業務効率化に成功した事例です。

| 課題 | 1.通常の軽自動車なため、車椅子での送迎が大変 2.洗濯物が多く、干す時間や取り込む時間が多くかかる 3.冷蔵庫が小さく週に数回買い出しに行かなければならない |

| 解決法(助成金の対象部分) | 1.リフト付き福祉車両の導入 2.乾燥機付き洗濯機の導入 3.大型冷蔵庫の導入 |

| 結果 | 1.送迎時間の半減 2.洗濯物を干す・取り組む時間の削減 3.買い出し回数の半減 |

車椅子の方が利用されるようになり、乗降時に利用者を座席に乗せ、車いすを後ろに積み込むという2つの作業が発生するようになり、1名の送迎に対する時間が大きくかかるようになっていました。

そこで、リフト付きの福祉車両を導入したところ、リフトで楽に送迎ができるようになり、送迎の時間を短縮することができました。

通常、業務改善助成金では車両は対象外です※1。しかし、この事例のようにリフト付の特殊車両は例外的に対象となることがあります。

※1 物価高騰要件を満たす場合を除く

また、業務効率化に繋がると認められた場合、この事例のように複数の設備投資が対象として認められる場合もあります。

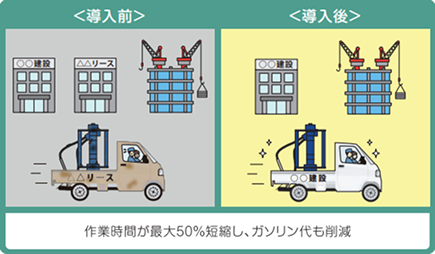

建設業:車両等をリースから自社購入へ切り替え、作業効率を50%向上させた例

| 課題 | 業務用車両や工具をリースで使用しており効率が悪かった |

| 解決法(助成金の対象部分) | 軽貨物自動車や工具等を自社で購入した |

| 結果 | リースの受け渡し時間や、アイドリング時間の短縮により最大50%の作業時間を短縮 |

この会社では、車両や工具をリースで利用しており、毎回リース会社まで赴いて物品を借りる必要がありました。そのため、準備に時間がかかり、作業開始が遅れることが課題となっていました。

助成金を活用して必要な車両・工具を自社で保有するようになった結果、移動や準備にかかる時間が大幅に短縮。1日の作業量が倍増し、必要な工数も削減されました。

加えて、リース会社への移動が不要になったことで、時間だけでなくガソリン代の削減にもつながっています。

宿泊業:新型マイクロバスの購入で修理の手間を削減・顧客満足度の向上に繋げた例

| 課題 | 送迎のマイクロバスが古く、不具合対応や修理に手間がかかっていた |

| 解決法(助成金の対象部分) | 新型マイクロバスを購入した |

| 結果 | 修理の必要性が減り修理の手間が減った |

この旅館では、送迎用のマイクロバスを運行していたものの、車両の老朽化により修理の手間やコストが増加していました。

そこで、助成金を活用して新型マイクロバスを導入。トラブルが減り、運行もスムーズになったことで業務効率が大きく向上しました。

さらに、燃費の改善によりガソリン代の削減、快適な乗り心地による顧客満足度の向上など、複数の面で効果が得られた成功事例です。

飲食業:配膳ロボットでホールの人員を減少させた例

| 課題 | 配膳の人員不足 |

| 解決法(助成金の対象部分) | 配膳ロボットの導入 |

| 結果 | 配膳効率が25%上昇 配膳業務の人員を5人から4人に縮減 |

この会社では、配膳をアルバイトに任せていたものの、急な欠勤があったり、一度に2食分しか配膳できなかったりと配膳に関する課題がありました。

繁忙期における配膳の効率を向上するための施策として、配膳ロボットを導入したところ、結果として配膳効率が25%向上し、配膳業務を行う人手を5人から4人に減らせました。

人手に余裕ができたことで、顧客に目が行き届くようになり、顧客満足度も向上したとのことです。

卸売業:在庫管理システムの入替

既存の古い在庫管理システムを新しく入れ替えることで、業務効率化に繋げた事例です。

| 課題 | 棚卸の効率が悪く時間がかかる |

| 解決法(助成金の対象部分) | 新しい在庫管理システムの導入 |

| 結果 | 棚卸作業がなくなり、在庫量や在庫金額の正確に配置 |

この事例の会社は、多種大量の在庫を抱えており、在庫管理システムが古く、手作業が必要になる部分が多々ありました。毎週手作業で棚卸を行わなければならず、時間がかかってしまうことが課題でした。

新しい在庫管理システムに入れ替えた結果、手作業で行っていた毎週の棚卸作業がなくなり、在庫量や在庫金額を正確に把握できるようになっています。

製造業:ロジカルシンキング研修の受講

この事例は研修を通じて、業務効率化に繋げた事例です。

| 課題 | 問題解決スキルを持つ従業員が必要 |

| 解決法(助成金の対象部分) | ロジカルシンキング研修を導入 |

| 結果 | 課題の発見がしやすくなった 論理的な議論ができるようになった |

この会社はお弁当の製造販売を行っています。業務上の課題や会議における問題解決力に課題があり、人材育成を検討していた状況でした。

解決策として、職員に「ロジカルシンキング研修」を受けてもらい、従業員個々の問題解決能力を向上させました。

このように設備だけでなく、業務効率化のための研修なども業務改善助成金の対象になります。

業務改善助成金を申請する3つのメリット

業務改善助成金を申請すると、以下の3つのメリットが得られます。

- 業務効率化の設備や研修が実質75%OFFで導入できる

- 社員のモチベーション向上に繋がる

- 業務効率化により売上アップに繋がる

業務改善助成金は、経営課題の解決に繋がるメリットが多いため、それぞれ見ていきましょう。

1.業務効率化の設備や研修が実質75%OFFで導入できる

業務改善助成金を申請する最大のメリットは、機材を実質75%から90%OFFで導入できることです。例えば、100万円の機材が10万円から25万円で導入できるようになります。

ただし、上限額は最低賃金を引き上げる従業員数と、引き上げる金額により変動する点にご注意ください。

例えば、最低賃金を30円引き上げる場合、1人だと上限が60万円ですが、4人だと100万円までアップします。また、同じ1人でも90円引き上げる場合は上限170万円になります。

引き上げ額と人数の表は「事業場の最低賃金を30円以上引き上げること」にて紹介しておりますので、あわせてご覧ください。

2.従業員のモチベーション向上に繋がる

業務改善助成金は、従業員の最低賃金アップが条件に含まれています。そのため従業員のモチベーションの向上が期待できます。

業務効率化は、機材の導入だけが解決策ではありません。従業員のモチベーションが上がることで、効率化の案が出たり、従業員自らがスキルアップを図ったりと、意欲的な姿勢により成果に繋がるケースも多々あります。

時給が上がると人材の定着に繋がり、求人募集をかける際も地域の最低賃金よりも高い時給になるため、競合との差別化を図りやすくなります。人材不足の解消に繋がりやすい点も見逃せません。

業務改善助成金は、企業の課題になりやすいモチベーション管理を、解決へ導く助成金でもあります。

3.業務効率化により売上アップに繋がる

業務効率化の設備導入と、従業員のモチベーションアップにより効率的な業務を実現できます。効率的な業務は、より短い時間で多くの成果を出せる仕組みになり、会社の売上アップに繋がる可能性があります。

ただし、全ての設備投資が業務改善助成金の対象になるわけではありません。対象になる設備投資等は次の項目で解説します。

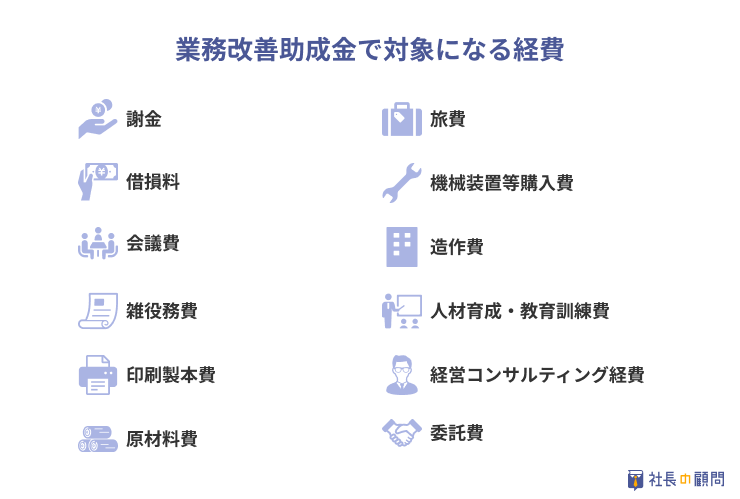

業務改善助成金の対象になる設備投資等の一覧

業務改善助成金の対象になる設備投資等の一覧は、以下の通りです。

実際に形のある設備だけでなく、教育訓練やコンサル費用も対象になる点をぜひ覚えておきましょう。対象となる経費の種類が多いため、正しく理解すれば金額を多く受給できるようになります。

業務改善助成金の申請の流れ

業務改善助成金を申請する時の流れは以下の通りです。

- 事業場の最低賃金と地域の最低賃金を把握し、引き上げ額を決める

- 交付申請書と事業実施計画書を作成・提出する

- 約1か月後、審査結果が通知される

- 交付決定がされてから、事業(設備投資と最低賃金の引き上げ)を行う

- 事業完了後、事業実績報告書と支給申請書を作成・提出

- 審査後、問題なければ受給

- 「状況報告」の作成・提出

- 「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の作成・提出

準備〜申請までは2〜3ヶ月かかることも珍しくありません。早め早めの段階から準備することをおすすめします。

また、当初の事業計画から変更がある場合や、遅れ、中止が見込まれる場合は各種届出が必要です。

業務改善助成金を申請する時の7つの注意点

業務改善助成金を申請する時には、以下の7つの点にご注意ください。

- 設備の購入前に申請が必要

- パソコンや車両等は原則対象外

- 不快感の軽減のための設備導入や、単なる設備交換は対象外

- 解雇、賃金引下げなどを行っていると申請できない

- 最低賃金が上がってからでは引き上げ額が大きくなる

- 他の助成金で賃上げする場合併給できない可能性がある

- 申請期限があるため賃上げのタイミングには注意する

それぞれの注意点をおさえておくと、スムーズに申請できるようになります。対象外になり修正する手間を避けられますので、ぜひご覧ください。

1.設備の購入前に申請が必要

業務改善助成金でよくあるミスが「申請前に設備を購入し、助成金の対象外になった」ことです。

業務改善助成金を活用しようとする場合、先に計画を提出し、労働局から交付決定を受けてから設備を購入しなければなりません。

もし、今回の申請で助成金不支給となった場合、次の公募で再度申請することもできます。ただし同じ設備で申請するならば、次の公募まで設備購入はできなくなるためご注意ください。

2.車両は特定の条件でのみ対象になる

原則として、業務改善助成金では車両は対象外になるケースが多いです。ただし、福祉・

介護の業界で、車椅子のまま乗れるリフト付特殊車両を導入する場合などは助成金の対象になり得ます。

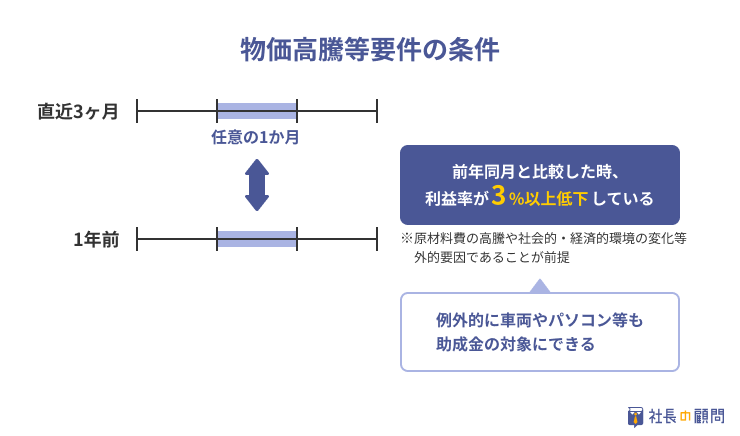

また例外的に、以下の条件を両方満たす場合のみ通常の車両も対象になります。

- 物価高騰要件に該当する

- 定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車(トラック等)

物価高騰等要件とは、以下の状況を満たす場合に適用されます。

福祉・介護業以外の業種で、車両の導入を行いたい場合は、最低賃金だけでなく物価高騰要件に該当しているかご確認ください。

さらに、物価高騰要件に該当すると、本来対象外であるパソコン・スマホ・タブレットなどの導入も対象になります。見逃さないようにチェックしておきましょう。

3.不快感の軽減のための設備導入や、単なる設備交換は対象外

不快感の軽減や、単なる交換を目的とした設備費用は業務改善助成金の対象外です。

例えば「事業所が暑く、涼しくなれば従業員の生産性が上がるから」といった理由でエアコンの導入を行おうとしても、業務改善助成金の対象外になります。

また、机や椅子など恒常的に使用する設備も対象外になる傾向にあります。

4.解雇、賃金引下げなどを行っていると申請できない

交付申請書を提出する6ヶ月前までの期間に、解雇や賃金引下げを行っていると、業務改善助成金を申請できません。

また、交付申請書を提出した後も、一定期間以内に解雇・賃金引下げがあると業務改善助成金の対象外になります。

5.地域の最低賃金が上がってからでは引き上げ額が大きくなる

地域の最低賃金が上がった後に、業務改善助成金を申請しようとすると、引き上げ額が大きくなってしまいます。

つまり、業務改善助成金を申請するのであれば、最低賃金が上がる前に申請する方がおトクということです。

6.他の助成金等で賃上げする場合併給できない可能性がある

業務改善助成金以外に、賃上げを行う助成金を申請予定の場合かつ、対象者が同じ場合は併給できない可能性があります。

例えば、キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」は、アルバイト等の賃金を3%以上増額させることで申請できる助成金です。このアルバイトの中に、業務改善助成金の対象者がいた場合、片方の助成金しか受給できない、というケースがあります。

最終的な判断は都道府県労働局が行いますが、同じ対象者がいる場合や、同じ設備を対象とした助成金・補助金などは片方しか受給できない可能性がある点にご注意ください。

7.申請期限があるため賃上げのタイミングには注意する

申請期限と賃金引上げ期間が以下のように定められています。

| 申請期間 | 賃金引き上げ期間 | 事業完了期限 | |

| 第1期 | 令和7年4月14日~令和7年6月13日 | 令和7年5月1日~令和7年6月30日 | 令和8年1月31日 |

| 第2期 | 令和7年6月13日~申請する事業場の地域の最低賃金改定日の前日 | 令和7年7月1日~申請する事業場の地域の最低賃金改定日の前日 | 令和8年1月31日 |

基本的に、賃金の引き上げは「交付決定後」に行うようにしましょう。交付決定後でなければ設備導入ができず、万が一不交付(助成金を受給できない)になった場合のリスクがあるためです。

また、交付申請から交付決定までは約3か月かかることが一般的です。従業員に賃上げの予定を伝える際には、この期間も加味したスケジュールを伝えましょう。

さらに、賃上げに伴う就業規則の変更や、助成金申請の書類収集などで1ヶ月以上かかることも珍しくありません。業務改善助成金を申請する場合は、申請期間に間に合うかを検討した上でご準備ください。

申請と賃上げの期間だけでなく、設備導入や経費の支払いなどの取り組みを全て令和8年1月31日までに終わらせなければならないため、交付決定後のスケジュール管理も重要です。

なお、申請時期の違いにより金額等の差は設けられていません。

業務改善助成金でよくあるQ&A

ここでは業務改善助成金でよくあるQ&Aについて紹介します。事前に多くの企業がつまずく悩みをおさえておくと、トラブルや修正を避けられますので、それぞれ見ていきましょう。

Q.何から始めればいいの?

まず、申請する事業場の最低賃金を調べるところから始めます。事業場の最低賃金と、地域の最低賃金の差が+50円以内でなければそもそも申請できないためです。

Q.常時使用する労働者の数とは?

中小企業か否かを判断する際の「常時使用する労働者の数」は、以下のいずれかを満たす労働者です。

- 正社員

- 雇用期間が2ヶ月を超えるアルバイト・パート

- 雇用期間が4ヶ月を超える季節労働者

短時間労働者や、週に1時間のみの勤務の場合でも、常時使用する労働者の数に含まれます。

反対に、以下の労働者等はカウントの対象外になります。

- 社長

- 役員

- 日雇い労働者

- 雇用期間が2ヶ月以内の有期雇用労働者

- 雇用期間が4ヶ月以内の季節労働者

- 試用期間中の労働者

- 派遣社員(派遣元でカウント)

Q.業務改善助成金は何度も受給できる?

過去に業務改善助成金を受給したとしても、新たに申請し受給できる可能性はあります。ただし、過去に引き上げた事業場の最低賃金を下回っている場合は受給できません。

また、1年度内での申請は1回までです。次に申請する場合は次年度以降になる点にご注意ください。

Q.地域の最低賃金が上がった後にも使える?

地域の最低賃金が上がった後でも、業務改善助成金は申請できます。ただし、上がった後の地域別最低賃金を参照し、そこから30円以上上げる必要があるためご注意ください。

詳しくは「最低賃金が上がってからでは引き上げ額が大きくなる」の欄にて解説していますので、そちらをご覧ください。

Q.賃金の引き上げは段階的に行っても問題ない?

賃金の引き上げは1度に行う必要があります。段階的には行えないためご注意ください。

過去の業務改善助成金では、2回に分けて賃上げを行う、ということも認められていましたが、令和6年度の申請から行えなくなりました。

Q.正社員しかいない場合、賃金はいくら上げればいい?

正社員しかいない場合は、月給を以下の式で時給に換算します。

「月給÷1ヶ月の平均所定労働時間」

時給に換算した社員の中で、最も低い金額が事業場の最低賃金になります。その金額と地域の最低賃金を比較し、30円以上時給アップしていきましょう。

ただし、通勤手当や時間外手当、休日割増賃金などを除外した月給での計算になるためご注意ください。また、先述した通り事業場と地域の最低賃金の差が50円以内でなければ申請できない点にも注意しましょう。

Q.季節労働者への賃金は事業場の最低賃金に含まれる?

季節労働者への賃金であっても、事業場の最低賃金に含まれます。ただし、前の季節にも雇用しており、今後も同じ季節に雇用する予定があることが条件です。

Q.設備投資額に下限はある?

設備投資額の下限は、税別で10万円です。例えば税込10万4,500円のものでも、税抜だと9万5,000円で対象外になるためご注意ください。

Q.事業完了日はどのように定める?

事業完了日は業務改善助成金の事業完了期限までに定めなければなりません。

原則、交付決定された年度の1月31日までに、納品・支払い完了・賃金引上げを実施している必要があります。

ただし

- 導入する設備の納入が、半導体不足で遅れる

- 最短でも1月31日の納品で、支払が2月になる

など、やむを得ない理由がある場合、事前に理由書とともに申請しておくと、完了期限を3月31日まで延ばすことができます。

やむを得ない理由であるかの最終的な判断は都道府県労働局により行われますので、納期の後れが予想される場合は事前に問い合わせて確認しましょう。

Q.申請は全て自社で行わなければならない?

申請は、自社で行う場合と専門家に相談する場合があります。

自社で行うと、コストが安く済みますが、手間が増え正しい知識がなければ受給できない可能性もあります。

反対に専門家に依頼する場合は、助成金の受給確率は上がるものの、コストがかかる点が難点です。

申請を自社申請・専門家相談どちらで行うかは、メリット・デメリットを見極めて検討しましょう。

業務改善助成金を申請するなら、専門家への相談がおすすめ

業務改善助成金の申請は、複雑で手間が多いものです。そのため、専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。

相談先は抱えるお悩みによって変わります、例えば以下の通りです。

- 就業規則等の作成や変更に困っている:社労士に相談

- 助成金の調査や自社が対象になるかの判断が難しい:社長の顧問に相談

もし専門家への相談ではなく、助成金の内容や申請準備の情報などを相談したいという方は、ぜひ弊社サービス「社長の顧問」のご利用をおすすめします。

就業規則等の作成や変更に困っている:社労士に相談

業務改善助成金を申請するには、就業規則等を改定する必要があります。就業規則を新規作成する場合や現在の法律に沿って変更する場合は、専門的な知識が必要です。

ルール上は、ご自身で作成・変更しても問題ありませんが、長く使い続けられる就業規則を作成するなら、助成金申請のタイミングで社労士に相談することをおすすめします。

【社長の顧問会員限定】業務改善助成金のクリア条件達成率はどれくらいですか?

社長の顧問にご登録いただいている方は、マイページ内の「助成金・補助金」ページにてクリア条件達成率をご覧いただけます。

ページ下部にあるクリア条件を確認することで、クリア条件達成率がUPします。制度によっては弊社限定の「ボーナス特典」をご利用いただけるものもありますので、ぜひ内容をご確認ください。

※クリア条件達成率はあくまで受給の目安です、受給を確約するものではないためあらかじめご了承ください

【まだ登録されていないなら】ぜひ一度無料診断を!

「うちの会社でも使えるのかな?」

そう感じた方は、まずは無料診断をご利用ください!

無料診断では、簡単な質問に答えるだけで、自社が申請できる可能性のある助成金・補助金を自動診断できます。制度名がわからなくても大丈夫ですので、以下のページから気軽に診断してみましょう!

まとめ:コストを抑えた設備投資を行い従業員のモチベアップと売上アップを同時に図ろう!

業務改善助成金は、正しく活用できれば自己負担を大幅に減らしたうえで業務効率化のための設備を導入できる助成金です。利用条件に事業場の最低賃金アップがあるため、従業員のモチベーションアップも図れます。

最新設備の導入+従業員のモチベーションの向上は、事業売上のアップも見込めます。そのため条件に合致するならば、申請のメリットが大きい助成金の1つです。

ただ申請までには2〜3ヵ月かかることも多くあります。地域の最低賃金は、毎年10月に変更される場合が多いため、早めに準備を進めていきましょう。