【2025年最新】事業再構築補助金とは? 合格(採択)率アップのポイントも解説

2025年8月5日

目次[開く]

事業再構築補助金の公募は2025年3月をもって終了

事業再構築補助金の公募は全て終了しました。

現在は、類似する制度として「中小企業新事業進出促進補助金」の公募が開始されています。新たな事業展開をご検討中の方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

参考:【2025年新設】中小企業新事業進出促進補助金で新規事業を一気に加速!

【まず知ろう】事業再構築補助金とは、事業・業種転換や新規事業で使える補助金

事業再構築補助金は、事業・業種転換や新規事業など、その名の通り事業を再構築する際にかかった経費の一部を補助してくれる制度です。

申請のための条件はあるものの、経費に対して、中小企業においては50〜75%と比較的高い割合で補助されるのが特徴です。事業によっては上限1.5億円も受給できる可能性があり、受け取れる額がとても大きい補助金なのです。

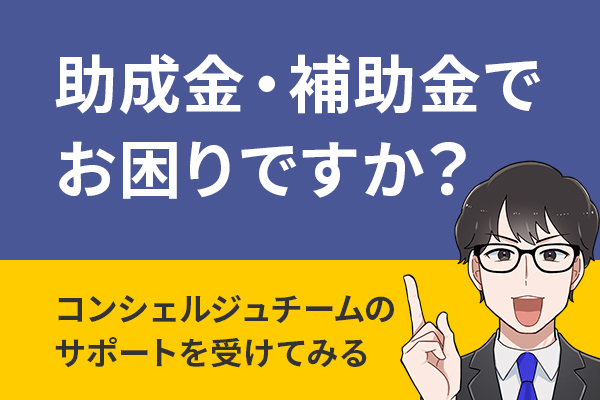

経費は以下のようなものが対象になります。

ただし、対象になる経費を支払ったとしても、必ず補助金を受給できるわけではありません。受給には審査があります。人気が高い補助金ですので、周到に準備しなければ受からない難易度の高い補助金です。

2025年の事業再構築補助金の変更点

事業再構築補助金の内容は2025年に一部変更がありました。詳細な内容を解説する前に、過去からどういった変更がなされたのかを紹介します。

2025年公募時の主な変更点は以下の通りです。

- コロナ回復加速化枠(通常類型)の削除

- サプライチェーン強靭化枠の削除

- 事前着手制度が完全廃止

大きな変更点として、申請対象となる枠が2つ削除されました。選択肢が減ったことで、取り組みの選択肢が狭まり、何をすべきかわかりやすくなっています。

以下の3つの枠は引き続きして公募されますので、本文をご確認ください。

- 成長分野進出枠(通常類型)

- 成長分野進出枠(GX進出類型)

- コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

事業再構築補助金の対象になる4つの取り組み

事業再構築補助金では、事業転換や事業再編など対象となる内容に取り組む必要があります。

事業再構築補助金の対象になる取り組みは、以下の4つです。

- 新市場進出

- 事業転換

- 業種転換

- 事業再編

| 1.新市場進出 | 2.事業転換 | 3.業種転換 | 4.事業再編 | |

| 市場の変更 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 既存事業の撤退 | 不要 | 不要 | △ (必要に応じて) | △ |

| 新商品の創造もしくは新サービスの展開 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 組織の再編 | 不要 | 不要 | 不要 | 〇 |

| 海外からの撤退 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |

| 新規設備の導入 | △ (必要に応じて) | △ (必要に応じて) | △ (必要に応じて) | △ (必要に応じて) |

※これらの他に、補助金の対象となる取り組みとみなされるには細部条件があります。

詳しい内容は以下をご確認ください。

1.新市場進出

新市場進出とは、既存の商品・サービスではなく、新製品の製造や新サービスを提供して新たな市場へ進出することを指しています。

例えば、不動産業を営んでいる会社が、経営しているウィークリーマンションの一部をコワーキングスペースとして改装した場合などです。

新市場進出に該当するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。3つの要件は、申請前に策定する事業計画書に示す必要があります。

| 要件 | 内容 |

| 1.製品等の新規性要件 | 過去に製造・取り組んだ実績がないこと (計測できる場合)定量的に性能または効能が異なること |

| 2.市場の新規性要件 | 既存事業と顧客層が異なること |

| 3.新事業売上高10%要件 | 3~5年間の事業計画期間終了後、新製品の売上高が総売上高※1の10%以上となる計画であること (総付加価値額※2の15%以上でも可) ※1 総売上高:原価などを引く前の合計売上のこと ※2 付加価値額:売上高から外部購入価値(材料費や運送費など)を引いたもの |

2.事業転換

事業転換とは、業種を変更することなく、新製品などにより事業を変更することです。

例えば、日本料理店が、新たに焼肉店を開業する場合が該当します。

事業転換に該当するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

| 要件 | 内容 |

| 1.製品等の新規性要件 | 1.新市場進出と同じ |

| 2.市場の新規性要件 | 1.新市場進出と同じ |

| 3.売上高構成比要件 (10%以上の条件がない) | 3〜5年間の事業計画期間終了後、 新製品の売上高が総売上高構成比の最も高い事業となる計画であること |

3.業種転換

業種転換とは、今までとは違う新たな製品の製造などを行い、主たる業種を別の業種に変更することです。

例えば、製造業の工場を閉鎖し、跡地にデータセンターを建て情報通信業として営業する場合などが該当します。

業種転換に該当するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

| 要件 | 内容 |

| 1.製品等の新規性要件 | 1.新市場進出と同じ |

| 2.市場の新規性要件 | 1.新市場進出と同じ |

| 3.売上高構成比要件 (10%以上の条件がない) | 2.事業転換と同じ |

4.事業再編

事業再編とは、会社法上の組織再編行為等により、交付決定後に以下のいずれかを行うことです。

- 新市場進出

- 事業転換

- 業種転換

会社法上の組織再編行為等とは、具体的に以下のようなものです。

- 合併

- 会社分割

- 株式交換

- 株式移転

- 事業譲渡

つまり、合併などを行い、かつ新市場進出、事業転換又は業種転換を行うといった2つの条件を満たす必要があります。

例えば、卸売業のA社と不動産業のB社が合併し、新たに居酒屋・レストランの運営を行い飲食業へ進出する場合は「事業再編」とみなされ受給の対象になる可能性があります。

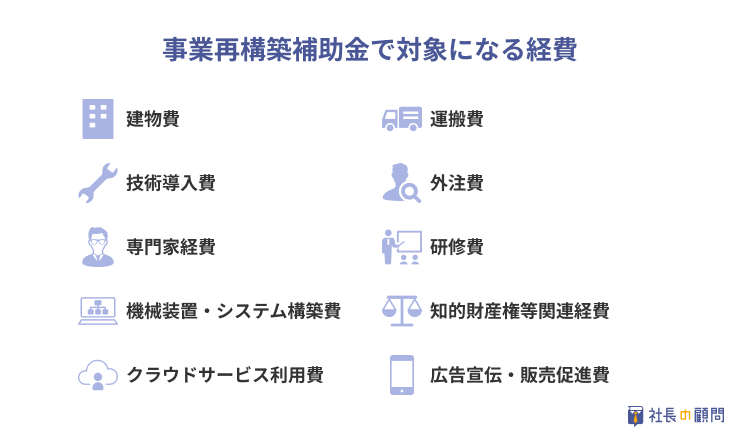

事業再構築補助金で申請可能な3つのコース(事業類型)

事業再構築補助金の対象となる取り組みは4つあり、これらの取り組みを前提に、事業再構築補助金では申請できる3つのコース(事業類型)が用意されています。

それぞれのコース(事業型)で細部条件や補助額等は異なるため、ここからは各コースごとに詳細を解説していきます。

特に従業員数の規模により、補助額の上限額が異なる点にご留意ください。

1.成長分野進出枠(通常類型)

成長分野進出枠(通常類型)では、コロナ後の社会へ適応するため、事業再構築を行う事業者が対象です。

<対象となる事業再構築の取り組み>

- 新市場進出

- 事業転換

- 業種転換

- 事業再編

具体的には、以下の要件のいずれかを満たす事業者が対象になります。

<市場拡大要件 ※いずれも満たすこと>

- 市場規模が過去~今後いずれか10年間で、10%以上拡大する業種・業態に参入する事業者

- 事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させる事業者

<市場縮小要件 ※いずれかを満たすこと>

- 現在の業種・業態の市場規模が過去~今後いずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小するかつ、別の業種・業態にて新規事業に取り組む事業者

- 地域における基幹大企業の撤退により、市町村内総生産の10%以上が失われると見込める地域で事業しており、基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占める事業者

| 従業員数 | 補助額 | 補助率 |

| 20人以下 | 100万円~1,500万円(2,000万円) | 【中小企業】1/2(50%) 【中堅企業】1/3(約33%) |

| 20~50人 | 100万円~3,000万円(4,000万円) | |

| 51~100人 | 100万円~4,000万円(5,000万円) | |

| 101人以上 | 100万円~6,000万円(7,000万円) |

例えば、自動車部品を作っていたメーカーが、成長が見込まれる半導体分野に新規参入する場合などが対象になり得ます。

2.成長分野進出枠(GX進出類型)

カーボンニュートラル達成のため、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題解決に繋がる取組を行う事業者を支援する枠です。

<対象となる事業再構築の取り組み>

- 新市場進出

- 事業転換

- 業種転換

- 事業再編

つまり、事業の再構築のために製造する新製品や進出する新市場が、グリーン成長戦略実行計画14分野に当てはまる場合に申請可能な枠です。

例えば、再生可能エネルギーによる発電や、電気自動車事業など、CO2排出低下に向けた取り組みなどが対象になる可能性があります。

| 従業員数 | 補助額 | 補助率 |

| 20人以下 | 100万円~3,000万円(4,000万円) | 【中小企業】1/2(50%) 【中堅企業】1/3(約33%) |

| 20~50人 | 100万円~5,000万円(6,000万円) | |

| 51~100人 | 100万円~7,000万円(8,000万円) | |

| 101人以上 | 100万円~8,000万円(1億円) | |

| (中堅企業) | 1億円(1.5億円) |

以前は「グリーン成長枠」という名前だったため、過去の事例などを参照する際はご注意ください。

3.コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

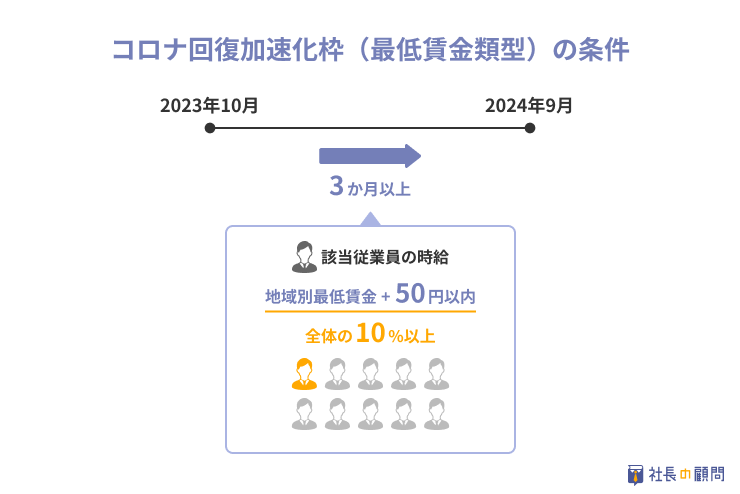

最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築を支援する枠です。2023年10月〜2024年9月までの間で、3ヶ月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が、在籍従業員全体の10%以上の場合に対象になります。

<対象となる事業再構築の取り組み>

- 新市場進出

- 事業転換

- 業種転換

- 事業再編

| 従業員数 | 補助額 | 補助率 |

| 5人以下 | 100万円~500万円 | 【中小企業】3/4(75%) 【中堅企業】2/3(約66%) |

| 6~20人 | 100万円~1,000万円 | |

| 21人以上 | 100万円~1,500万円 |

ただし、コロナ禍で特定の債務(通常類型と同様のもの)を借り換えていない場合は補助率が引き下がります。

- 中小企業:3/4 → 2/3

- 中堅企業:2/3 → 1/2

例えば、コロナ禍で最低賃金を引き上げた会社が、新たな事業に取り組む場合などが対象になり得ます。

事業再構築補助金の採択(審査通過)率は約26.4%

事業再構築補助金第11回公募の採択率は約26.4%です。事業再構築補助金は、補助金の中でも採択率が低く、2度3度申請してようやく採択になるケースも珍しくありません。

過去には「緊急対策枠」という枠があり、比較的採択されやすい枠だったことから、採択率は45〜50%前後で推移していましたが、第10回で「緊急対策枠」が無くなりました。

替わりに「物価高騰対策・回復再生応援枠」が設けられ、第10回では48.1%の採択率でしたが、第11回は事業再構築補助金の各種枠の中で最も低い約25%の採択率になっています。

元々、事業再構築補助金はコロナ禍に導入され、コロナの影響を受ける企業の支援を目的としていました。コロナ禍ということもあり申請や支給が容易にできましたが、その後審査が厳格化されたという経緯があります。

またコロナの影響を受けている企業はまだまだ多いため、補助金を申請する企業の数も多くなっています。

このような背景から、採択率も低く、比較的難易度の高い補助金となったのです。そのため、事業計画の作成時には評価のポイントを押さえ、必要書類を漏れなく提出するなどしっかりと準備することが重要です。

事業再構築補助金で不採択になった3つのケースと対策

ここでは、事業再構築補助金で不採択になるケースの中でも特に多いものを紹介します。

不採択となるケースを事前に知っておくことで、事前準備の際に気を付けるポイントが明確になります。

不採択になる理由として、以下のような内容が多くあります。

- 書類不備

- 採択前に新規事業を開始

- 分析・計画が不十分

ここからは、それぞれの不採択ケースについて、より具体的に解説します。

1.書類に不備があったケース

不採択のケースの中でも、特に多いものが書類に不備があるケースです。

例としては、見積書の宛名が一致していない、有効期限が切れているなどの場合があります。

また事業再構築補助金は電子申請であるため、電子ファイルならではの不備もあります。

例えば、書類にパスワードがかかっている、ファイルが破損しているなどで事務局側が確認できない場合などです。

データ送信前には、添付書類が全て揃っているか、全てのデータを問題なく開けるかを確認してから送信を行いましょう。

2.採択を受ける前に新規事業等を始めてしまったケース

新規事業を始めてから申請を行ってしまい、不採択になるケースもあります。

事業再構築補助金では、計画段階で申請を行い、採択が決定してからサービスの展開や設備の購入を行う必要があります。そのため、新規事業は必ず採択を受けてから開始する必要があります。

また、準備には最低でも1ヶ月程度かかります。書類の修正や、計画のブラッシュアップなどを考えると、2ヶ月以上かかるケースも珍しくありません。申請準備が間に合わない場合も不採択になります。

採択前の設備購入はできず、準備には時間がかかるため、早め早めに準備を進めていくことが重要です。

3.分析や計画が不十分だったケース

事業再構築補助金を申請するには、これから行う事業の事業計画書が必要です。事業計画書の中では、外部環境の分析や自社事業の独自性を記載する必要があります。

事業計画書内の分析内容や今後の計画そのものが不十分であり、不採択になるケースも少なくありません。

新規事業の準備だけでなく、審査項目を満たした事業計画書の作成にはおさえるべきポイントがあります。詳しくは次の項目で解説しますので、一つひとつ見ていきましょう。

事業再構築補助金で評価される5つのポイント

事業再構築補助金には「審査項目」と「加点措置」と呼ばれるものがあります。

審査項目は全ての応募者に共通して評価される内容であり、加算措置はプラスαで取り組みを行った、または特殊な状況にある企業が加点されるものです。

ここでは全ての応募者が共通して評価される審査項目である5つのポイントを解説します。

- 新規事業の有望度はあるか

- 事業の実現可能性は高いか

- 公的補助の必要性があるか

- 経済的に良い影響があるか

- 口頭審査の対象になった際、適切に説明できるか

それぞれのポイントを満たすことで、他の申請者よりも高い評価が得られます。その分採択率も上がるため、細かいポイントを見ていきましょう。

1.新規事業の有望度はあるか

新規事業の有望度は、以下の3点で評価されます。

- 自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できる規模か、成長が見込まれる市場であるか

- 自社にとって参入可能な事業であるか

- 外部環境分析を実施した上で、競合会社と比較して自社に明確な優位性があるか

新規事業の有望度の評価となる「参入可能な市場」とは、例えば以下の通りです。

- 免許・許認可等など制度的な参入障壁をクリアしているか

- ビジネスモデル上、調達先の変更が起こりにくい事業ではないか(新規参入が現実的にできる分野か)

また「自社に明確な優位性があるか」の判断は、以下のようなポイントで行われます。

- 代替製品・サービス等、網羅的に競合調査を行っているか

- 比較する競合を適切に取捨選択できているか

- 顧客が商品やサービスの購入を決める際、重視する要素や判断基準が明らかか

- 重視する要素や判断基準を、自社が十分に満たしているか

- 自社の優位性が、競合に容易に模倣されるものではないか(最新の機材を導入する、営業時間が長い等)

このような点に着目しながら、新規事業の計画を立てていくと、採択の際、高評価に繋がりやすいです。

2.事業の実現可能性は高いか

事業の実現可能性では、事業計画等がどこまで現実的に実行可能かが見られます。

実現可能性は大きく以下の3つのポイントで判断されます。

- 計画の明確性

- 財務状況

- 体制の構築状況

事業再構築補助金の事業計画等を作成する場合は、明確かつ実現可能な計画を心がけ作成しましょう。コンサル会社などの力を借りる場面もありますが、あくまでも自社が主導で申請を行う必要がある点にもご注意ください。

それぞれのポイントにおける、具体的な内容も見ていきましょう。

【計画の明確性】

事業化に向け、以下の内容を満たす計画でなければなりません。

- 中長期で事業の課題を検証できる

- 遂行方法やスケジュール、課題の解決方法が明確かつ妥当である

計画の作成段階で、スケジュールや課題解決方法などをしっかりと示した計画書が作成できるようにしておきましょう。

【財務状況】

補助事業を適切に遂行できるだけの財務状況か、金融機関等から十分な資金調達が受けられるかなどを見られます。

複数の事業者が連携する場合、それぞれの財務状況等も採点されるため、ご注意ください。

【体制の構築状況】

補助事業を適切に遂行できる体制を確保できるかも判断ポイントです。ここでは事業そのものだけでなく、人材や事務処理能力等も見られます。

例えば、コンサル会社に過度に依存している事業の場合や、経営資源の確保が困難な場合は採択されないことがあります。

3.公的補助の必要性があるか

公的補助の必要があることを示すことも重要です。例えば、以下のようなケースが当てはまります。

- 他の会社への経済的な影響が大きい事業や、社会的なインフラを担う事業等、国が補助する積極的な理由があるか

- 補助事業の費用対効果が高いか(投入額に対しての付加価値額の規模や生産性の向上等)

- 先進的なデジタル技術や新規ビジネスモデルの構築により、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献する事業か

- コロナ後の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業か

- 自社単独で容易に事業を実施できるものではないか

公的補助の必要性が高いと評価できる事業であればあるほど、採択時の評価も高くなっていきます。

4.経済的に良い影響があるか

社会的に見て、経済的に良い影響を与えるかも重要です。例えば、以下のような内容です。

- コロナ後の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に進出し、日本経済の構造転換を促すことになるか

- 先端的なデジタル技術の活用や、低炭素技術の活用等、経済社会にとって重要な技術の活用で経済成長をけん引し得るか

- コロナの影響を乗り越えて、V字回復を達成するため有効な投資内容か

- ニッチな分野の場合、差別化を行いグローバル市場でもトップの地位を築く潜在能力があるか

- 地域の特性を活かした高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的な影響を及ぼすことで、雇用の創出や地域の経済成長が期待できるか

- 単独では解決が難しい課題について、複数の事業者が連携して取り組むことで高い生産性向上が期待できるか

この他にも、事業類型ごとに細かい条件が決められています。詳しくは「事業再構築補助金 公募要領」に記載されているため、申請する事業類型が決定したのち、一度ご覧ください。

参考:事業再構築補助金事務局「事業再構築補助金公募要領」

5.口頭審査の対象になった際、適切に説明できるか

事業再構築補助金の第12回から、口頭審査が追加されました。しかし、口頭審査は全ての事業者に対して行われるわけではなく、一定の基準を満たした事業者にのみ、必要に応じて行われます。

オンライン上でZoom等を用いて行う審査であり、事業計画を基に適格性、革新性、優位性、実現可能性などが審査されます。申請事業者自身や勤務実態のある従業員1名のみが対応可能です。

内容については口外禁止となっており、具体的な質問内容等は公開されていません。事業計画に基づいた矛盾の無い説明をできるよう、準備しておきましょう。

口頭審査では、インターネットの接続不良により審査が途切れてしまった場合、再審査は不可能になります。回線状況には十分にご注意ください。

また、口頭審査を行う場合静かな個室を求められます。カメラに他の人が映り込むことを避け、マイクに他の人の声が入らないよう環境を整えることも重要です。

事業再構築補助金の採択率をさらにアップさせる5つのポイント

事業再構築補助金には、加点項目と呼ばれる、採択にプラスにはたらく条件があります。

ここでは、加点項目を中心に、採択率をアップさせる具体的な取り組みを解説しますので、ぜひ参考にしてください。

事業再構築補助金の加点項目など採択率をアップさせる取り組みは、以下のようなものです。

- ワークライフバランス等の取り組みを行う

- 経済産業省のEBPMの取り組みに対し協力する

- 事業計画書を作る際は専門家に相談する

- 大幅な賃上げを行う(成長分野進出枠のみ)

- 事業場内最低賃金の引き上げを行う(コロナ回復加速化枠のみ)

採択率が低い補助金であるからこそ、採択率を上げる取り組みも積極的に取り入れ、他社との差別化を図りましょう。

1.ワークライフバランス等の取り組みを行う

ワークライフバランス等の取り組みを行っている企業も加点対象です。具体的な取り組み内容は、企業の従業員数によって変わります。

従業員数が100人以下の場合、応募申請時点で、以下のいずれかを満たしていると加点対象になります。

- 女性の活躍推進データベースに、女性活躍推進法に基づく一般事業者行動計画を公表している

- 一般事業者行動計画公表サイト(両立支援のひろば)に次世代法に基づく一般事業者行動計画を公表している

従業員数が100人を超える場合、以下のいずれかの認定を受けることで加点対象になります。

- 女性活躍推進法に基づく認定を受けている(えるぼし、プラチナえるぼし等)

- 次世代法に基づく認定を受けている(くるみん、プラチナくるみん等)

従業員数により取り組み内容が異なるためご注意ください。

2.経済産業省のEBPMの取り組みに対し協力する

経済産業省では、EBPM(証拠に基づく政策立案)として、企業へアンケート調査や書類提出を求めることがあります。これは、客観的な根拠をもとに政策の推進を図るためです。

事業再構築補助金では、EBPMを目的とした調査が行われた際に、継続的な情報提供ができる事業であれば加点されます。

ただし、この加点項目を利用する場合、事業再構築補助金が不採択になった場合も、情報提供が必要になる点にご注意ください。

3.事業計画書を作る際は専門家に相談する

専門家への相談は、直接的な加点項目ではありません。しかし、事業計画等を専門家に相談しながら作成することで、採択されやすい計画を立てられます。

事業再構築補助金は採択率が低く、ご自身のみで作成されても採択が難しい現状です。採択率アップのポイントを知り、貴社の事業に当てはめられる専門家であれば他の企業と差別化を図れます。

専門家とは、例えば社労士や中小企業診断士、補助金に強い経営コンサルタントなどが該当します。実績を確認しながら、補助金に強い専門家を選択しましょう。

4.大幅な賃上げを行う

成長分野進出枠(通常類型・GX進出類型)であれば、事業実施期間終了後3〜5年で、次のいずれかの基準以上賃上げすると、加点されます。

- 給与支給総額の年平均成長率が3%

- 給与支給総額の年平均成長率が4%

- 給与支給総額の年平均成長率が5%

※賃上げの割合が高いほど、追加で加点される

例えば、事業実施期間終了後3年間の年平均成長率の3%増加であれば以下のような金額になります。

【年収:300万円の例】※千円以下切り上げ

| 給与総支給額 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |

| 複利的な考え方 | 300万円 | 309万円 | 318.3万円 | 327.9万円 |

| 平均にならす考え方 | 300万円 | 300万円 | 310万円 | 327万円 |

上記のように、毎年3%上昇させる複利的な考え方でも、支給後の平均が3%になっている考え方でも加点項目を満たします。

賃上げについては、計画に盛り込み申請する必要があります。また、未達成の場合は未達が報告されてから1年半の間に申請したものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金などの採択率が下がるためご注意ください。

あくまでも、現実的に賃上げ可能な場合のみ活用しましょう。

5.事業場内最低賃金の引き上げを行う

コロナ回復加速化枠(最低賃金引上類型)であれば、事業計画期間終了まで、事業場内最低賃金を以下の水準にすると、加点が得られます。

- 事業場内最低賃金が、地域別最低賃金と比較して+30円以上

- 事業場内最低賃金が、地域別最低賃金と比較して+50円以上

事業場内最低賃金の引き上げは、引き上げ額が高いほど追加で加点されます。

事業再構築補助金の採択率を下げてしまう4つの要因

事業再構築補助金には、採択率を下げる「減点項目」があります。

- 複数事業者で事業に取り組む場合、事業に関係のない事業者を含んでいた

- 同一の期間に類似のテーマ・設備等に関する申請が集中した

- 採択後、加点項目を達成できなかった

- 過去採択されたことがあった(成長分野進出枠 GX進出類型のみ)

減点項目があった場合でも、審査自体は行われます。しかし、減点がない他社に比べると採択の優先度が下がるため、補助金受給の可能性が低くなる点にご注意ください。

反対に、減点項目を回避し先述した加点項目を満たしていくと、採択される可能性は他社よりも高くなります。

1.複数事業者で事業に取り組む場合、事業に関係のない事業者を含んでいた

事業再構築のための新規事業では、複数の事業者で連携して事業に取り組むことは認められています。しかし、関わる事業者全員が必要不可欠でなければなりません。

例えば、補助金の金額を上げるためや分配のために、事業に関係のない事業者と連携する場合減点の対象になり得ます。

審査は連携の必要性を示す書類(代表申請者用)に基づき審査されるため、事前に事業者それぞれの役割となぜ必要なのかをまとめておきましょう。

2.同一の期間に類似のテーマ・設備等に関する申請が集中した

同じ期間に似たテーマや設備の申請が集中した場合、採択率が下がる場合があります。

採択率が下がる理由は、一時的なブームによる過剰投資を避けるためであり、別途審査が発生するからです。

例えば、一時ブームになったタピオカミルクティーで考えてみましょう。もしブームの最中にタピオカミルクティー販売事業を申請した場合、同じ販売事業者からの申請が集中している可能性があります。その場合、一時的ブームと考えられることから採択率が下がる可能性があるのです。

そのため、ブームに乗った事業を展開予定の場合はご注意ください。

3.採択後、加点項目を達成できなかった

事業再構築補助金には加点項目がありますが、その加点項目により採択されたにもかかわらず、実際に取り組みを行わなかった・達成できなかった場合は、次回申請時の採択率が下がります。(※正当な理由があると認められなかった場合)

また、未達が報告されてから18ヶ月間は、中小企業庁が所管する補助金(ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金など)でも、大幅な減点を受けるためご注意ください。

4.過去採択されたことがあった(成長分野進出枠 GX進出類型のみ)

過去に事業再構築補助金の「グリーン成長枠」で採択を受けていた場合、成長分野進出枠(GX進出類型)では減点され、採択率が減少します。

減点されるかどうかは事業内容次第です。過去採択された事業と同一のものであるかの判断は申請書類の1つである「別事業要件及び能力評価要件の説明書」により行われます。

事前に以下の2点をまとめておきましょう。

- 別事業要件:過去採択を受けた事業とは全く異なる事業内容であること

- 能力評価要件:過去採択を受けた事業を行いつつ、今回の事業も問題なく行える体制及び資金力があること

また、減点はされるものの、全く採択されないということではありません。

事業再構築補助金の交付申請の流れ

事業再構築補助金は大きく2つのステップに分かれます。交付決定までのステップと、交付決定後のステップです。

それぞれの流れを見ていきましょう。

ステップ1:交付決定を受けるまで

- GビズIDプライムアカウントを取得する

- 事業計画書を作成する

- 金融機関等または認定経営革新等支援機関の確認を受ける

- 申請書類を準備する

- 電子申請する

- 事務局による採択通知を待つ

- 採択通知を受理後、説明会に参加する

- 交付申請を行う

- 交付決定通知を受け取る

※加点項目については、多くが「申請時の状況」を参照するためご注意ください

ステップ2:交付決定後

- 補助事業を実施する

- 決められた時期に状況・実績報告を行う

- 確定検査を受ける

- 交付が決定した場合、補助金を受け取る

- 補助終了後、決められた時期に状況・実績報告を行う

事業再構築補助金は、補助金を受給した後も報告が必要なためご注意ください。

事業再構築補助金に申請する際の5つの注意点

事業再構築補助金の申請には5つの注意点があります。

- GビズIDプライムアカウントが必須であり電子申請しかできない

- 交付決定を受けた後に物品等の購入を行う必要がある

- 説明会に参加しなければ、採択が無効になる

- 条件を満たせない場合、補助金を一部返還しなければならない

- 受給した後も一定の条件を満たす必要がある

これらの注意点を無視すると、そもそも申請できなかったり、受給額が減ってしまったりする可能性があります。

1.GビズIDプライムアカウントが必須であり電子申請しかできない

事業再構築補助金の申請は、インターネット上で行う電子申請しかできません。

電子申請を行うためには、GビズIDプライムアカウントが必要です。このアカウントの作成には2週間前後の期間がかかるため、早めの段階で申請しておきましょう。

GビズIDプライムアカウントの作成申請時には、

「登録印鑑で押印した申請書」

「印鑑証明書(個人事業者は印鑑登録証明書)」

が必要になります。

特に法人の印鑑証明書はコンビニで発行できず、法務局での手続きが必要になるためご注意ください。

また、GビズIDを使用する際、スマートフォンの電話番号に都度入力が必要なワンタイムパスワードが送信されるため、社内で見られる端末の番号で登録することをおすすめします。

(2025年3月を目途に番号でのワンタイムパスワードは廃止され、アプリ認証へ移行するため、ご認識おきください)

GビズIDプライムアカウント取得後は、Jグランツという電子申請システムを使い事業再構築補助金の申請を進めることになります。

取得したGビズIDプライムアカウントでJグランツにログインできるかも確認しておきましょう。

2.交付決定を受けた後に物品等の購入を行う必要がある

事業再構築補助金の対象となる物品等の購入は、交付決定後に行わなければなりません。

よくある不支給としてもご紹介しましたが、事前に物品を経費で購入してしまい、事業再構築補助金の対象外になったというケースがあります。

事業再構築補助金の対象にするためには、購入予定の物品等を記載した事業計画書を申請し、交付決定を受けなければなりません。タイミングを間違えると対象外となるため注意しましょう。

以前は、交付決定前の購入でも対象にできる「事前着手届出制度」がありました。しかしその制度は、2025年に完全廃止となっています。

そのため以前申請したことがある方は、特に制度がなくなった点を認識して、購入等のスケジュールを決めましょう

3.説明会に参加しなければ、採択が無効になる

採択された(審査が通った)後に、説明会が実施されます。この説明会に参加しなければ、説明会の最終開催日をもって採択が取り消され、補助金が受給できなくなるためご注意ください。

説明会では、実績報告についてやその流れ、不正などの注意喚起などの説明等が行われます。説明会はzoomで実施され、全国どこからでも参加可能です。

zoomのURLは、事業再構築補助金の公式ホームページ上に掲載されます。採択後にご確認ください。

4.条件を満たせない場合、補助金を一部返還しなければならない

当初の事業計画の通り事業の再構築が進まなかった場合、受け取った補助金を一部返還しなければならない可能性があります。

事業再構築補助金では、受給後は提出した事業計画書に沿って事業を展開していきます。計画時点ではあくまでも予想なため、実際の売上が計画よりも少ないといったことも珍しくありません。

しかしながら事業再構築補助金の受給条件を満たせない場合は、事業再構築補助金で受け取った金額の一部返還を求められることがあります。

また、事業計画とは全く異なる事業を行った場合や、廃業した場合についても返還を求められる場合があるためご注意ください。

5.受給した後も報告の義務がある

事業再構築補助金では、受給後も5年間の報告義務があります。具体的には、補助金を受給した事業について、事業化状況・知的財産権等報告書を提出しなければなりません。

報告を怠った場合や、虚偽の報告を行った場合は補助金の返還が求められ、以降事業再構築補助金の申請ができなくなります。

事業再構築補助金を受け取って終わりではなく、継続した報告が必要な点に注意しましょう。

事業再構築補助金で事業者の方からよくある質問

ここでは事業再構築補助金で事業者の方からよくいただく質問をまとめました。ぜひ申請準備の際にご覧ください。

Q.何から始めればいいの?

まずはGビズIDプライムアカウントの取得を最優先に行います。取得には2週間前後かかり、申請に必須なため早めの段階で取得しておきましょう。

Q.申請〜受給までどれくらいの期間がかかる?

ケースバイケースですが、1年前後かかることが多いです。事業計画等を提出した後でも、不備がある場合は都度修正や再提出で時間を取られるため、早めに行動を起こしましょう。

Q.いつでも申請できるの?受付期間はある?

事業再構築補助金は、受付期間が3ヶ月前後とやや短めです。発表後すぐに提出できるよう準備を整えておくことが大切です。

以前は年3〜4回の公募があり、申請のチャンスが多くありましたが、令和6年では1回のみの公募です。条件は公募ごとに変更されるため、公募が発表されたら申請できるよう準備を始めることをおすすめします。(※令和6年9月現在)

Q.認定経営革新等支援機関って例えばどんなもの?

認定経営革新支援機関とは、経営課題を解決する機関であり、国の認定を受けた機関のみがなれます。都道府県ごとに特定の会社が指定されており、税理士法人やコンサルティング会社、公益社団法人など多岐にわたります。

認定経営革新等支援機関の一覧は、中小企業庁のホームページにて確認できます。事業所がある都道府県以外でも申請可能なため、一度ご確認ください。

参考:中小企業庁「経営革新等支援機関認定一覧について 」

Q.小規模な会社でも申請できる?

小規模事業所でも申請可能です。事業再構築補助金は会社だけでなく、個人事業者の方も申請可能な補助金であるため、条件さえ満たせば申請できます。

Q.不採択になった時はどうする?

不採択になった場合、次回の事業再構築補助金に再度申請が可能です。

また、申請者本人が事務局に問い合わせると、口頭のみにはなりますが審査員からのコメントをもらうことができます。コメントをもらうことで、次回申請にむけた改善点が明確になるため、次回も申請する予定なら必ず問い合わせることをおすすめします。

ただし、次回の申請を考えるのであれば、設備導入を待つ必要があります。次回応募し採択を受けてからようやく設備導入が可能になるため、注意しましょう。

Q.対象外になる業種はある?

サプライチェーン強靭化枠だけは、業種を製造業に限定していますが、他の事業類型は業種の指定がありません。

Q.新規事業は既存の事業と関係している必要がある?

必ずしも既存の事業と関係している必要はありません。例えば、飲食店を営んでいる会社が不動産業を営んだとしても事業再構築補助金の対象になり得ます。むしろ、既存事業と関係している場合は市場の新規性要件を満たせず、不採択になることも珍しくありません。

Q.予定段階と変わった場合、届出は必要?

補助実施期間中に、事業の予定が変更になり、事業計画書の内容と異なる場合は届出が必要です。「補助事業計画変更(等)承認申請書」を事務局に提出し、計画変更の承認を受けなければなりません。

また事業内容だけでなく、常に最新の情報を事業再構築補助金事務局が知っている必要があります。

例えば、

- 会社住所が変わる

- 登録したメールアドレスに変更がある

- 計画を変更する

このような場合でも、交付決定後でも変更届を出す必要があるためご注意ください。

もし、変更届を提出せずに計画と異なる事業を継続した場合、補助金の返還を求められることもあります。

Q.他の補助金等と併給はできる?

他の補助金や助成金との併給は、条件によっては可能です。

原則的に、同じ事業に対する補助金・助成金の申請はできません。

例を挙げるなら、事業再構築補助金の成長分野進出枠で新たな市場に進出する場合に、その事業で使われる機器に対してものづくり補助金を使うということはできないということです。

ただし、同じ事業でも併給可能な場合もあります。

例えば、事業再構築補助金の成長分野進出枠で新市場に進出する場合に、新しく従業員を雇うためにキャリアアップ助成金を利用することが可能になる可能性があります。

最終的な判断は補助金の事務局や都道府県労働局により行われるため、ご注意ください。

Q.従業員数にパートやアルバイトは含まれる?

基本的には、パート・アルバイトの従業員も数に含まれます。ただし、以下のような従業員は対象外になるためご注意ください。

- 有期雇用労働者で2ヶ月以外の契約の従業員

- 季節雇用で4ヶ月以内の契約の従業員

- 試みの使用期間中(入社から14日以内)の従業員

【業界別】事業再構築補助金の採択事例

ここでは、事業再構築補助金の採択事例を紹介します。第11回の採択事例なため、現行の内容とはやや異なりますが参考としてご覧ください。

製造業

| 事業のテーマ | 事業内容 |

| 建築現場用ヘルメットカメラで新市場進出 | 防犯カメラ事業で培ったノウハウを活かし、建設現場用のヘルメットカメラを導入し、建設テック市場に進出 |

| EVトラックの架装部分製造への事業進出 | 元々溶接等により輸送機器を製造していたが、EVトラックの普及を見越し事業転換。EVトラックの架装部分の製造・生産体制の確立によりカーボンニュートラルへの貢献を図る |

| 新設備(マシニングセンタ)導入により新市場進出 | 元々金属加工を行っていたノウハウと合わせ、新設備を導入し自動組立機の市場へ進出し、受注獲得を目指す |

製造業では、新たな製品開発により新事業進出やGX進出等を行う事例が多くあります。既存の技術を使いながらでも、新たな業界へ進出できれば十分に補助対象になり得ます。

卸売・小売業

| 事業のテーマ | 事業内容 |

| スマートリングの開発により、ヘルスケア業界へ新規参入 | 指輪型のウェアラブル端末として、スマートリングを開発、健康データを精密に収集・解析することで健康管理に役立つ革新的な製品を世に提供する |

| 新クラウドシステム導入による新市場進出 | システム開発会社と提携し、自社で企画した産業廃棄物処理業向けに特化のシステムを販売し、業界トップシェアを狙う |

| フルーツペーストを使用したスイーツとフルーツ等の販売によりSDGsに貢献 | フードロス軽減のため、廃棄されていた果物を使った果物ペーストを製造し、季節のペーストを使ったソフトクリームを販売及び、果物・野菜の販売 |

卸売・小売業では、製造〜販売を行う企業からメーカーと提携して新たな市場へ進出する企業まで様々な事例があります。競合他社と事業が似る可能性もあり、特に差別化が重要になる分野です。

建設業

| 事業のテーマ | 事業内容 |

| 既存調査事業と差別化を図り、アスベスト事業へ新規進出 | ワンストップや短納期でアスベストの調査~除去できるサービスを展開し、現在の危機的状況からV字回復を図る |

| アフターコロナ後のインバウンド需要再興を狙ったバー事業への新規進出 | 既存事業である塗装事業が業績向上が見込みづらいため、インバウンド需要の再興を踏まえたバー事業を展開し、新たな収益源を獲得する |

| 中小企業向けDX人材育成のための教育事業で新規進出 | 社内のDX担当窓口を育成することを目的として、ITベンダーと対等に調整できる知識を身につけてもらうことでDX化の加速に貢献 |

特に建設業は事業再構築補助金における採択率が最も高い業種で、全体の30%を超えます。事業転換や業種転換を行う企業も多く、既存事業にとらわれず大胆な事業再構築を行った企業も補助されています。

事業再構築補助金の申請は誰に相談すればいい?

事業再構築補助金についての相談先は、申請に必要な作業をすべてご自身のみで行うか、専門家に依頼するかにより異なります。

ご自身のみで申請する場合は事務局へ相談

ご自身で補助金の申請を行う場合、事業再構築補助金の事務局へ問い合わせをしながら行うことになります。

事務局では、申請の方法などを教えてくれます。しかし、採択率を上げるポイントや実際の事業計画書の添削などは行ってくれません。

あくまでもご自身で「公募要領」などを熟読したうえ計画や申請書類の作成が必要になることから、ご自身で申請する場合は時間がかかるとご認識おきください。

専門家に依頼する場合:依頼する会社へ相談

専門家に依頼する場合は、必要書類の準備や事業計画の作成はアドバイスを受けながら行います。そのため、基本的にやり取りは依頼する専門家と行うことになります。

経験豊富な専門家であれば、基本的に事業者の方は言われた書類を用意し、計画を共に考えることで申請までスムーズに進められます。

ただし、依頼先の選定には注意が必要です。経験が少ない専門家に依頼すると、計画等が不十分で不採択になるケースがあります。

専門家を選ぶ際は、実績などから現実的に申請まで進めてくれるかを見極めましょう。

事前準備の段階・専門家選びに困っている場合:社長の顧問に相談

事前準備の段階や専門家選びに困っている場合などは、社長の顧問にご相談ください。

月額11,000円で相談し放題、請求も月ごとなため、自社が事業再構築補助金の申請条件を満たしているかの確認にもご利用いただけます。

実際に補助金の情報を提供し、申請に繋がったお客様もいらっしゃいます。この方は、専門家とのマッチングを希望されたため、申請までスムーズに進み、補助金の受給に繋がりました。

補助金情報のご提供から専門家とのマッチングまで、補助金申請に向けたサポートをいたします。事業再構築補助金の申請にお困りの方は、ぜひ社長の顧問にご相談ください。

2025年の公募で削除された内容

最後に、2025年の公募で削除された内容を掲載します。過去の情報をお調べになる際にご活用ください。

削除された2つの取り組み

2024年には6つあった取り組みから「国内回帰」と「地域サプライチェーン維持・強靭化」が削除されました。

1.国内回帰

国内回帰とは、従来では海外で製造等されていた製品を、国内で生産するため拠点を整備することです。

例えば、空調機器の部品メーカーが、海外で製造していた部品を、日本国内で生産できるよう生産拠点を強化した場合などです。

国内回帰に該当するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

| 要件 | 内容 |

| 1.海外製造等要件 | 海外で製造・調達している製品であること 国内に生産拠点を整備する計画であること |

| 2.導入設備の先進性要件 | 先進的な設備を導入すること 導入設備の導入効果を証明すること |

3.新事業売上高10%要件

| 1.新市場進出と同じ |

2.地域サプライチェーン維持・強靭化

地域サプライチェーン維持・強靭(きょうじん)化とは、行う事業が地域に必要不可欠かつ、国内の生産拠点にて製造を行えるよう国内生産拠点を整備することです。

今後供給に不足が生じるもの、または生じるおそれがある製品・関連する工場等が対象になります。

例えば、同じ地域内に製品を作れる企業がいない状態で、増産依頼があると供給が不足します。その不足を補うために工場を新設し、最新鋭の設備を導入した場合などが対象になり得ます。

地域サプライチェーン維持・強靭化に該当するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

| 要件 | 内容 |

| 1.地域不可欠性要件 | 地域にとって必要不可欠であること(他に同じ技術を持った工場がないなど) |

| 2.導入設備の先進性要件 | 導入設備が先進性を有するものである(最新鋭の設備を導入するなど) |

| 3.新事業売上高10%要件 | 1.新市場進出と同じ |

削除された2つの枠

2024年には5つあった枠から「コロナ回復加速化枠(通常類型)」と「サプライチェーン強靭化枠」が削除されました。

1.コロナ回復加速化枠(通常類型)

コロナの影響を受け、「1.債務の借換」や「2.事業再生に取り組む事業者の事業再構築」を支援する枠です。

特定の債務の借換を行っている場合、もしくは事業再生している場合、かつ以下の取り組みを行った際に対象になります。

<対象となる事業再構築の取り組み>

- 新市場進出

- 事業転換

- 業種転換

- 事業再編

| 従業員数 | 補助額 | 補助率 |

| 5人以下 | 100万円~1,000万円 | 【中小企業】2/3(約66%) 【中堅企業】1/2(50%) |

| 6~20人 | 100万円~1,500万円 | |

| 21~50人 | 100万円~2,000万円 | |

| 51人以上 | 100万円~3,000万円 |

債務の借換を行っている場合、以下の債務が対象になります。

- 伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)

- コロナ経営改善サポート保証

- 新型コロナウイルス感染症特別貸付

- 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

- 新型異な対策資本性劣後ローン

- 「新型コロナ関連」マル経融資

- 「新型コロナ関連」生活衛生改善貸付

- 「新型コロナ関連」沖縄雇用・経営基盤強化資金など

事業再生の場合は以下のいずれかに該当している必要があります。

- 中小企業活性化協議会等から支援を受けている

- 再生計画等を「策定中」である

- 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した

例えば、コロナ禍で債務を借り換えており、小売業から飲食業に転換を計画している企業などが対象になり得ます。

2.サプライチェーン強靭化枠

コロナ後の経済社会の変化に対応するため、国内サプライチェーン(生産から販売まで)の強靭化および地域産業の活性化をこれから行う事業者を支援する枠です。

<対象となる事業再構築の取り組み>

- 国内回帰

- 地域サプライチェーン維持・強靭化

| 従業員数 | 補助額 | 補助率 |

| 条件なし | 1,000万円~5億円 ※建物費がない場合、上限3億円 | 【中小企業】1/2(50%) 【中堅企業】1/3(約33%) |

サプライチェーン強靭化枠の対象になるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

- 取引先から国内での生産(増産)要請がある

- 過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する製造業である

- DX推進指標を活用し、自己診断を行った結果をIPA(独立行政法人情報処理推進機構)に対して提出している

- IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」の宣言を行っている

- 交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が、地域別最低賃金より30円以上高いこと(新規立地の場合は、30円以上高くなる雇用計画を示す)

- 事業終了後、事業年度から3~5年の間に給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させる予定があること

- 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表している

金額が大きい分、難易度も高い枠です。例えば、既に海外進出している企業で、国内での生産要請があり、生産拠点を日本に移すため新たな工場を建てる場合などに対象になり得ます。

まとめ:事業再構築補助金を活用し、新規事業・事業転換等を低リスクで始めよう!

事業再構築補助金は、採択の難易度が高いものの、受給できる金額も大きい補助金です。

金銭的なリスクを抑えながら事業を進めることができるため、ぜひご活用ください。

ご自身で申請される場合でも、専門家に依頼する場合でも、GビズIDプライムアカウントは必須になります。まずはGビズIDプライムアカウントの取得から始めていきましょう。

申請の受付期間が短いため、細かいポイントは、ぜひ本記事を読み返しながら、早い段階で準備を進めてみてください。