【2025年度最新】両立支援等助成金で従業員満足度が上がる!仕事と両立できる職場作り

2025年5月13日

目次[開く]

両立支援等助成金とは?

両立支援等助成金とは、出産・育児・介護、不妊治療など、男女問わず誰にでも起こり得る事情や、女性特有の健康課題に対して、仕事とプライベートを両立させるため、職場環境の改善に取り組む事業主を支援する制度です。

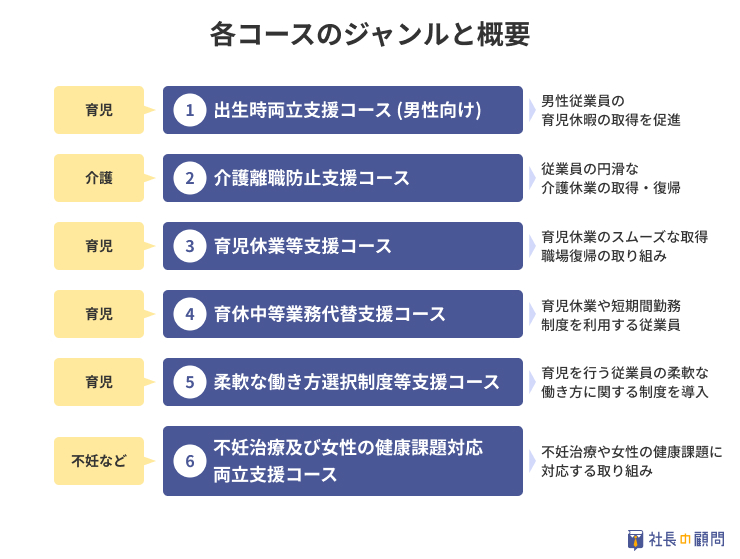

両立支援等助成金には、次の6つのコースが用意されています。

- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

- 介護離職防止支援コース

- 育児休業等支援コース

- 育休中等業務代替支援コース

- 柔軟な働き方選択制度等支援コース

- 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

育児休業等に関する加算措置について

両立支援等助成金の一部には、条件を満たすことで、助成金の額が増える加算措置が設けられています。

各コースの内容をご紹介する前に、まずはその加算措置についてご説明します。

柔軟な働き方選択制度等支援などのコースでは、育児休業等の利用状況を指定のサイトに公開することで、情報公開加算が支給されます。

この情報公表加算は、以下の4つのコースで申請することができ、それぞれのコースにつき1回限り、2万円が加算されます。

- 出生時両立支援コース

- 育児休業等支援コース

- 育休中等業務代替支援コース

- 柔軟な働き方選択制度等支援コース

指定サイトとは厚生労働省の関連ページ「両立支援のひろば」で、以下の3つの情報を公開すると、受給額に加算して助成金を受け取ることができます。

- 雇用する男性労働者の育児休業等の取得割合

- 雇用する女性労働者の育児休業の取得割合

- 雇用する労働者(男女別)の育児休業の平均取得日数

両立支援等助成金は6つのコースで従業員の両立を網羅的にサポート

両立支援等助成金の背景にあるのは、育児離職や介護離職などの社会問題です。

働きたいのに育児や介護の問題が解決できず、仕事を諦めて離職を考える従業員は少なくありません。

そこで、会社側がそれぞれの事情に合わせて仕事と両立できる制度を構築し、仕事を続けられる環境を整えることが重要です。

このような目的から作られた両立支援等助成金には幅広い6つのコースが用意されており、従業員が仕事と両立するべき内容を網羅的にサポートしています。

ここからは6つのコースについて、それぞれ詳しく解説していきます。

1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

出生時両立支援コースは、男性従業員の育児休暇の取得を促進する取り組みを支援するコースです。

対象になるのは、出生から8週間以内に連続5日間以上の育児休業を取得する男性の従業員となります。そのため、出産予定日の前から余裕をもって助成金申請の準備を整えておく必要があります。

また、この出生時両立支援コースは、2段階に分けて助成金の申請を受け付けています。

まず1つ目(第1種)は、出生から8週間以内に連続5日間以上の育児休業を取得した男性がいた場合、助成金の申請を行います。

その後、2つ目(第2種)として、育児休業取得率の数値が30%以上上昇し、50%を達成した場合に60万円が支給されます。

なお、第1種の受給実績がなくても第2種の申請が可能です。ただし、第2種の受給後に第1種の申請はできないため、注意してください。

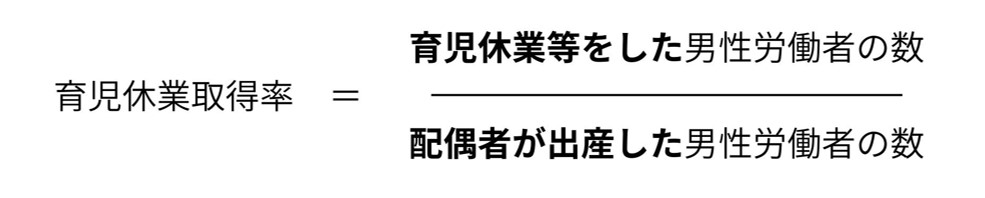

育児休業取得率は次の計算式で算出します。

第1種・第2種、それぞれの受給金額は以下の通りです。

| 種類 | 受給金額 |

| 第1種 | 1人目:20万円 2人目・3人目:10万円 (1事業主につき従業員3名まで受給可) さらに、1人目で雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合には10万円が加算されます。 |

| 第2種 | 男性育休取得率(%)が30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合:60万円 さらに、第2種申請時までに「プラチナくるみん認定」を受けている事業主であった場合には15万円が加算されます。(どちらも1事業主1回限り) |

第1種で加算される雇用環境整備措置とは、以下の5項目を指しています。

- 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

- 育児休業に関する相談体制の整備

- 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供

- 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

- 育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

2.介護離職防止支援コース

このコースは介護支援プランを策定し、プランに基づき従業員の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ事業主を支援するコースです。

介護離職防止支援コースは、以下の3つの取り組みに対して支援を行います。

※介護休業とは、従業員が要介護状態にある家族を介護するために取得する休業です

- 介護休業 :介護支援プランを作成し、プランに基づき介護休業を取得・職場復帰させる取り組み

- 介護両立支援制度:介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの仕事と介護の両立ができる制度を利用させる取り組み

- 業務代替支援:介護休業取得者及び短時間勤務制度利用者について、代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は業務を代替する労働者への手当支給等を行う取り組み

3つの取り組みによって支給額は次のように異なります。

| 種別 | 内容及び支給額 |

| 1.介護休業 | 40万円 ※連続15日以上の休業の場合、60万円 |

| 2.介護両立支援制度 | 制度を1つ導入&対象労働者が当該制度を利用した場合、20万円(30万円) |

| 制度を2つ以上導入&対象労働者が当該制度を1つ以上利用した場合、25万円(40万円) | |

| 3.業務代替支援加算 | 新規雇用 20万円(30万円) 手当支給等(介護休業) 5万円(10万円) 手当支給等(短時間勤務) 3万円 ※()内は連続15日以上の休業の場合 |

*それぞれ1事業主5人まで

3.育児休業等支援コース

育休復帰支援プランを作成し、育児休業のスムーズな取得・職場復帰の取り組みを行った事業主を支援するコースです。

育児休業等支援コースは、以下の2つの取り組みに対して支援を行います。

- 育休取得時:育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき育児休業を取得させる取り組み

- 職場復帰時: 育休取得時の対象労働者について、育休終了後に職場復帰させる取り組み

従業員に連続3カ月以上の育児休業を取得させた事業主は、一定の要件を満たした場合、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)を申請することができます。

| 支給金額 | |

| 育休取得時 | 30万円 |

| 職場復帰時 | 30万円 |

※1事業主2回まで(無期雇用、有期雇用労働者各1名限り)

このコースで注意いただきたいのは、「育児休業(育休)」に対する助成である点です。

産前6週間以内そして産後8週間以内は産前産後休業(産休)となり、原則として働くことができないと労働基準法で定められています。

あくまでも、産休の後に育休を取得し、職場復帰してもらった場合に申請できます。

4.育休中等業務代替支援コース

育児休業や育児のための短時間勤務制度を利用する従業員がいた場合、業務を代替するための体制整備として、以下の取り組みを実施した場合に支援されるコースです。

- 育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を、代替する周囲の労働者への手当支給等の取組

- 育児休業取得者の代替要員を新規雇用により確保した場合

このコースは2025年から以下の拡充が行われ、より使いやすくなりました。

- 以前は中小企業のみが対象でしたが、手当支給等(育児休業及び短時間勤務)については、労働者数が300人以下(全産業)の事業主へと対象が拡大されました。

- 支給金額が増額されました。

支給金額については以下の通りです。

| 種別 | 内容及び支給額 |

| 1.手当支給等(育児休業) | 育休取得者の業務を代替する労働者に手当を支給すると、最大140万円/人が助成されます。 ・業務代替手当 支給額の3/4※上限計10万円/月、12ヶ月まで ・業務体制整備経費 1人目20万円(社労士委託なしの場合6万円) |

| 2.手当支給等(短時間勤務) | 短時間勤務者の業務を代替する労働者に手当を支給すると、最大128万円/人が助成されます。 ・業務代替手当 支給額の3/4※上限計3万円/月、子が3歳になるまで ・業務体制整備経費 1人目20万円(社労士委託なしの場合6万円) |

| 3.新規雇用(育児休業) | 育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合に助成されます。なお、業務代替した期間(日数)によって助成額が変動します。 (最大67.5万円) |

*1事業主1年度につき合計で10人まで

・業務体制整備経費とは?

業務体制整備経費は、手当支給以外の取組(業務の見直し・効率化の取組等)に要するコストを想定して、支給されるものです。

1人目の育児休業を取得した従業員が出た場合、1回限り6万円が支給されます。

また、就業規則の見直しなどで社会保険労務士などの専門家に労務コンサルティングを依頼した場合は、20万円が支給されます。

なお、助成対象となる労務コンサルティングは、社会保険労務士や弁護士といった国家資格を持ち、日常的に労務コンサルティングを行っている専門家が実施したものに限られます。

さらに、有期雇用労働者加算や育児休業等に関する情報公表加算があります。

情報公表加算とは、厚生労働省の関連ページ「両立支援のひろば」に以下の3つの情報を公開したら、受給額に加算して助成金を受け取ることができる制度です。

- 男性労働者の育児休業等の取得割合

- 女性労働者の育児休業の取得割合

- 男女別それぞれの育児休業の平均取得日数

この情報公表加算は、育休中等業務代替支援コース以外にも、次の3つのコースにも適用されます。

- 育児休業等支援コース

- 出生時両立支援コース

- 柔軟な働き方選択制度等支援コース

5.柔軟な働き方選択制度等支援コース

このコースは、育児を行う従業員のために柔軟な働き方に関する取り組みを2つ以上導入し、制度の利用を後押しする社内環境づくりを行った事業主が助成されるコースです。

助成の対象となる事業主の要件は次の通りです

- 制度の整備

柔軟な働き方制度の内容や利用手続きを、就業規則または労働協約に明記していること。

- 方針の周知

「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成し、全従業員に知らせていること。

- 面談の実施と支援プランの作成

制度を利用する従業員と面談を行い、記録を残した上で、支援プランを作成していること。

- 制度の実際の利用

柔軟な働き方制度を導入し、対象の従業員が6ヶ月間で一定の基準以上利用していること。

- 雇用保険への加入

支給申請時点で、制度利用者が雇用保険の被保険者であること。

- 育児休業制度の明記

育児休業制度を就業規則または労働協約で定めていること。

- 行動計画の策定と届け出

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を作成し、労働局に届け出ていること。

対象となる取り組みと利用実績の基準は、以下の通りです。

なお、以下の取り組みは、従業員の子どもが3歳を過ぎてから小学校に入学するまでの間に利用できる制度として設ける必要があります。

| 対象となる取り組み | 利用実績の基準 |

| フレックスタイム制 | 合計20日以上利用 |

| 時差出勤制度 | 合計20日以上利用 |

| 育児のためのテレワーク等 | 合計20日以上利用 |

| 短時間勤務制度 | 合計20日以上利用 |

| 保育サービスの手配・費用補助制度 | 負担額の5割以上かつ、3万円以上または10万円以上の補助 |

| 子の養育のための有給休暇 | 合計20時間以上取得 |

| 法を上回る子の看護休暇制度 | 合計20時間以上利用 |

支給額としては以下の通りです

| 支給額 | |

| 制度を2つ導入し、対象者が制度利用 | 20万円 |

| 制度を3つ導入し、対象者が制度利用 | 25万円 |

なお、1年度あたり1事業主5人までが対象となります。

また、育児休業等に関する情報公表加算は2万円(1回限り)です。

6.不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

このコースは2025年度から新設されたもので、不妊治療や女性特有の健康課題である更年期などと仕事を両立するため利用可能な休暇制度や両立支援制度などの導入を支援するコースです。

申請条件の1つに、両立支援担当者を設けることが決められています。

両立支援担当者とは、悩みを抱える従業員と向き合い、不妊治療と仕事の両立に関する相談に対応し、助成金の申請書類などを揃える役割を持ちます。

一般的に両立支援担当者は、管理職や人事部、総務部などから担当者を設けますが、女性従業員が女性の担当者を希望するなどの性別の要望があれば、男女混合の少人数でチームを作る方法もあります。

支給額は以下の通りです。

| 内容 | 支給額 | |

| A | 不妊治療のための両立支援制度を 5日(回)利用 | 30万円 |

| B | 月経に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 | 30万円 |

| C | 更年期に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 | 30万円 |

※それぞれ1事業主当たり1回限り。

両立支援制度及び支援制度は、従業員が不妊治療などで休暇を取得する場合、年次有給休暇を使わずに休暇を取得できる制度です。

具体的な制度の内容としてはフレックスタイム制、テレワークなどの導入や、時差出勤や短時間勤務などがあります。

両立支援制度・支援制度の利用について、数え方の例は次の通りです。

- (1)テレワークを5日間実施

- (2)フレックスタイムによる出勤が2回、不妊治療休暇を3回取得

複数の制度の合算でも認められるので(1)も(2)も、どちらも条件をクリアします。

両立支援等助成金を受給する事業主の3つのメリット

両立支援等助成金の申請・受給は、会社へのメリットも期待できます。

申請様式と添付資料を揃えるのは時間がかかりますが、助成金の対象になる従業員がいた場合は、両立支援等助成金を申請することをオススメします。

ここでは、両立支援等助成金による会社へのメリットについて紹介していきます。

1.受給金額が最大100万円以上など、受給額が大きい

両立支援等助成金のなかには、受給額の大きいコースが含まれています。

いくつかの条件を満たす必要がありますが、受給額の例は以下の通りです。

- 育休中等業務代替支援コース手当支給等(育児休業)最大140万円

- 育休中等業務代替支援コース手当支給等(短時間勤務)最大128万円

- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)最大125万円

- 介護離職防止支援コース最大95万円

助成金として受け取ったお金は返済不要で、使い道の制限はありません。

人材育成や生産性を上げるための設備投資、事業の運転資金として残しておくなど、自社の課題に合わせて使うことができます。そのため、受給額が大きいことはメリットの1つとして考えられます。

2.従業員の定着率が上がる

育児や介護、不妊治療といった転機を経験している従業員にとって、仕事との両立は大きな負担となることがあります。なかには職場に迷惑をかけまいと気をつかい、離職を選ぶケースも少なくありません。

しかし、両立支援の制度や環境が整っている企業であれば、休業や各種制度を利用しやすくなり、仕事を続けられる可能性が広がります。その結果、従業員が安心して働き続けられ、会社にとっても貴重な人材を失わずに済みます。

さらに、いま現在は両立支援を必要としていない従業員にとっても、「制度がある」という安心感は、会社への信頼感に繋がります。

こうした職場環境の整備は、最終的に従業員の定着率向上にも大きく貢献します。

3.採用力や企業イメージが高まる

仕事とプライベートを両立できる環境が整えば、従業員の定着率と就業意欲の向上が期待できます。

さらに働きやすい職場づくりに取り組んでいる企業として認知されることで、企業イメージが向上し、今後の人材確保についてもよい影響を及ぼすと考えられます。

両立支援等助成金の申請の流れ

両立支援等助成金の申請について、基本的には各コースの流れは一緒ですが、一部には工程が変わるものもあります。ここではまず、育児休業等支援コースの申請方法について解説していきます。

申請の流れの概略については以下の通りです。

【両立支援等助成金/育児休業等支援コースの申請の流れ】

申請の流れについて以下で詳しくご紹介します。

1.就業規則等の規定化・周知

育児休業などに関する記載がない場合は、自社の就業規則を更新し、常時10名以上の従業員がいる職場では速やかに労働基準監督署に変更の旨を届け出る必要があります。

就業規則に追加する文面については、こちらを参考にしてください。

就業規則には周知義務があるので、就業規則の更新が終わり次第、朝礼で従業員に伝える、回覧として情報を社内に回すなどの方法で周知を行います。

また、就業規則の周知とは別に、従業員の育児休業の取得・職場復帰を会社として支援するという方針を、社内に周知します。

これは支給条件に定められている事なので、必ず実施し、周知した日付が分かるように、掲示物を貼った場合やメールによる周知を行った記録を残しておきましょう。

2.育児復帰支援プラン作成のための面談・作成

育休復帰支援プランとは、従業員の円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰を支援するために会社が策定するプランで、助成金の申請にも必要になります。

育休復帰支援プランを作成するために、まずは育児休業取得予定者と面談シートを使用して面談を行います。

育休復帰支援プランと面談シートは、それぞれ厚生労働省のホームページで公開されているテンプレートを使用します。

プランについては豊富な事例が掲載されているので、記録した面談シートを基に、詳細な事例を参考にして作成します。

3.プランに基づく育児休業前の引き継ぎ

育児休業取得予定者との面談により、業務の引継ぎについて計画を立てます。

育休復帰支援プランにも、引継ぎについて記載する必要があります。

記入例については次の通りです。

- 育児休業取得予定者の業務棚卸しを行い、省略・廃止できる業務を洗い出す

- 周囲の従業員に分担させる業務、外部化できる業務、一旦保留にできる業務に振り分ける

- 新たに業務を分担する従業員が、育児休業に入るまでの間に業務を引き継ぐことができるよう、別途引継ぎ計画を作成し、引継ぎを行う

- 社外からの代替要員確保計画を実施する

- 社外からの代替要員に対して、対象従業員が休業に入るまでの間に業務を引き継ぐことができるよう、教育訓練を含めた引継ぎ計画を作成し、引継ぎを行う

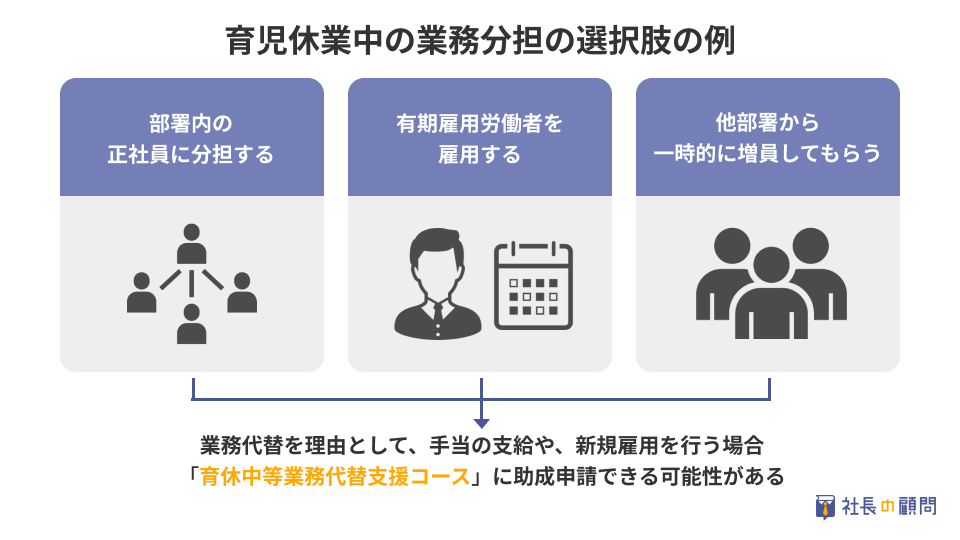

また、業務分担の選択肢の例として、次の図も参考にしてください。

4.支給申請(育休取得時・職場復帰時)

両立支援助成金(育児休業等支援コース)は、休業取得時と職場復帰時の2回に分けて申請をする必要があります。

最初の申請を行わなかった場合は、職場復帰時の申請をすることができないので注意が必要です。

申請期限

- 育休取得時:育児休業開始日から3か月経過した日より2か月以内

- 職場復帰時:職場復帰から6か月後〜2か月以内

育児休暇取得時と職場復帰時それぞれで申請書類を用意する必要があります。ただ中には、従業員の出勤簿や賃金台帳などコピーするだけで揃えられるものもあります。種類は多いですが、しっかりと資料の用意を行いましょう。

注意!「支援プランの作成」が必要なコースがあります

両立支援等助成金の申請準備のために、支援プランの作成が必要なコースは以下の通りです。

- 介護離職防止支援コース(介護支援プランの作成)

- 育児休業等支援コース (育休復帰支援プランの作成)

- 柔軟な働き方選択制度等支援コース(育児に係る柔軟な働き方支援プランの作成)

- 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース(不妊治療両立支援プラン)

これらは全て個別プランとなりますので、従業員の事情に合わせてそれぞれのプランを作成する必要があります。各種様式は、厚生労働省のホームページでダウンロード可能です。

助成金を申請することが目的であれば各プランは簡単に作成が可能です。

しかし、本来の目的は対象従業員が働きやすい職場であると感じてもらうことです。

その目的を達成させるため、従業員の悩みや不安をしっかりと聴き、プランを丁寧に作り上げることが必要です。

両立支援等助成金の注意点

両立支援等助成金の申請には、いくつかの注意点があります。

6つのコースで共通なものも、特徴が違うケースもあります。

ここでは、それぞれの注意点を紹介していきます。

1.スケジュールはゆとりをもって

出産や育児、介護や不妊治療は、会社側ではどうしようもできない要素があります。

出産予定日は動かせず、介護は何が起きるかわかりません。不妊治療もいつ終わるのかは誰にも分りません。

会社側でコントロールしきれない要素が強いので、助成金を申請する際には、早めに準備を終わらせるようにしましょう。

2.両立支援担当者が必要です

両立支援等助成金の6つのコースでは、プランの作成、上司との面談などが必要な場合があります。しかし、不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースについては準備する内容が少し変わります。

育児や出産、介護の問題に比べると、不妊治療は少しデリケートな事情です。

そのため、上司が面談相手と決まっているわけではなく、両立支援担当者を設けることが申請条件の1つになっています。

両立支援担当者には、一般的には総務や人事部の担当者が任命されます。

しかし、従業員側が同じ性別の担当者がいいなど希望する場合もあることから、男性女性を混在させた少人数のチームを形成するという方法も可能です。

3.同じ従業員が複数回助成金の対象となることは〇?✖?

両立支援等助成金の6つのコースには、それぞれ申請回数の上限や制限が決められています。条件に当てはまれば対象となっても問題ありません。

| コース名 | 条件 |

| 1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) | ・第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コースとの併給はできません。 ・第2種は1事業主につき1回限りの支給。 |

| 2.介護離職防止支援コース | それぞれ1事業主1年度5人まで※2 |

| 3.育児休業等支援コース | それぞれ1事業主2人まで(無期・有期1人ずつ) |

| 4.育休中等業務代替支援コース | それぞれ全てあわせて1年度10人まで※1 (初回から5年間支給) |

| 5.柔軟な働き方選択制度等支援コース | 1事業主あたり1年度5人まで |

| 6.不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース | それぞれ1事業主あたり1回限り |

※1.育休中等業務代替支援コースの申請条件には、

- 手当支給等(育児休業)

- 手当支給等(短時間勤務)

- 新規雇用(育児休業)

の合計で1年度につき10人までという制限があります。

人数の考え方は同じ従業員が複数回、助成金の支給対象となった場合、それぞれ1名とカウントするという定義になっています。

そのため、仮にAさんが1〜3の制度をすべて利用した場合、1人ではなく3人とカウントします。

※2.介護離職防止支援コース(介護休業)を取得した従業員が、新たに要介護状態となる親族が生じた場合、新しい介護支援プランを作成することで支給対象となります。

4.2回目の申請ができるのかしっかり見極めて

両立支援等助成金は、複数回助成を受けられやすい助成金ですが、受給できる人数やカウントする期間などが複雑にもなっています。

そのため、別の従業員が同様の悩みを抱えていたとき、2回目の助成金申請が可能かの判断を社内のスタッフだけで考えるには、あまりにも不安要素が多くなります。

その解決策として、専門家を入れることをおすすめします。1回目の申請から専門家と協働することで、2回目・3回目の申請もスムーズに進めることができます。

助成金全般を網羅して協働するなら「社長の顧問」におまかせください。

両立支援等助成金だけでなく、その他の助成金などのご提案も行い、かつ必要な場合には社労士などのマッチングも可能になっています。

会社の代表者が、不安を抱える従業員に対してしっかりと向き合うために、めんどうな助成金申請の手続きは、社長の顧問のサポートをぜひ検討ください。

まとめ:従業員ひとりひとりの働き方に、会社側が寄り添う

従業員のプライベートな事情と、仕事を両立させるための助成金制度、両立支援等助成金について解説してきました。

育児、介護、不妊治療など、様々な事情に対して6つのコースが設けられ、それぞれのコースで広い受け皿が用意されています。その分、内容や申請手順が複雑になっている部分もあります。

まず大切なのは、不安を抱える従業員の悩みを取り除くことです。

従業員ひとりひとりの事情に寄り添い、それぞれの働き方を考え、その考えをプランとして作成して社内で実施する。

その従業員に対する丁寧な対応が、助成金の受給や企業イメージのアップ、定着率のアップにつながってきます。

ぜひ両立支援等助成金の申請をきっかけに、従業員が仕事とプライベートでの問題を両立して健やかに過ごせる環境を整えていってください。