2025年育児・介護休業法改正:6つのキーワードで分かりやすく解説

2025年8月5日

目次[開く]

2025年育児・介護休業法の改正とは?

育児・介護休業法は、育児や介護を行う人を支援し、仕事との両立を目的とした法律です。

新たな改正案が、2024年5月に国会で可決され、2025年4月1日から施行されることが決まりました。

この育児・介護休業法の改正は、介護を理由とする離職者の増加、男性の育児休業取得率の低さ、テレワークを含めた柔軟な働き方をさらに普及するために行われています。

そのため、事業主には育児や介護にかかわる従業員の柔軟な働き方の推進や、離職を防ぐための職場環境の整備が求められています。

具体的には、就業規則を変更したり、4月1日から変わる社内ルールを周知したりと準備を整えておく必要があります。

従業員数や選択する措置によって対応項目が異なるため、この記事を参考に計画的に準備を進めてください。

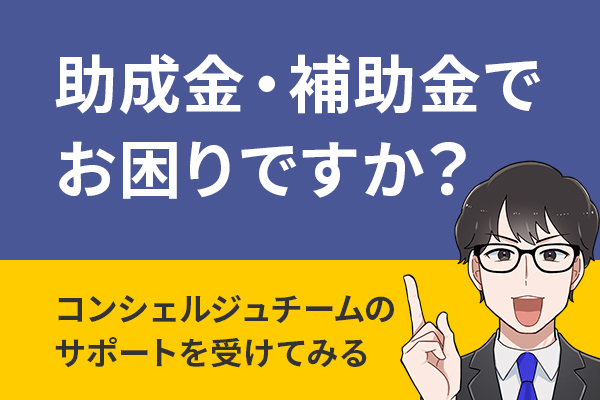

2025年育児・介護休業法の改正で何が変わるの?

育児・介護休業法の改正は、2025年4月と10月の2段階で施行されます。

2025年4月1日から施行されるのは、1から9までの9つの項目です。10と11の2つの項目は、2025年10月から施行されます。

- 子の看護等休暇の見直し

- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

- 育児のためのテレワーク導入

- 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

- 介護離職防止のための雇用環境整備

- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

- 介護のためのテレワーク導入

- 柔軟な働き方を実現するための措置等

- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

“

11の項目のうち、「義務」「努力義務」「条件によっては対応する必要あり」の条件がそれぞれ定められています。具体的な内容と合わせて、次の項目で解説します。

改正点を6つのキーワードに絞って2025年育児・介護休業法改正を解説

上記で紹介した今回改正される11の改正内容は、6つのキーワードで分類すると把握しやすくなります。

上記で分類した6つのキーワードについて、詳しく解説していきます。

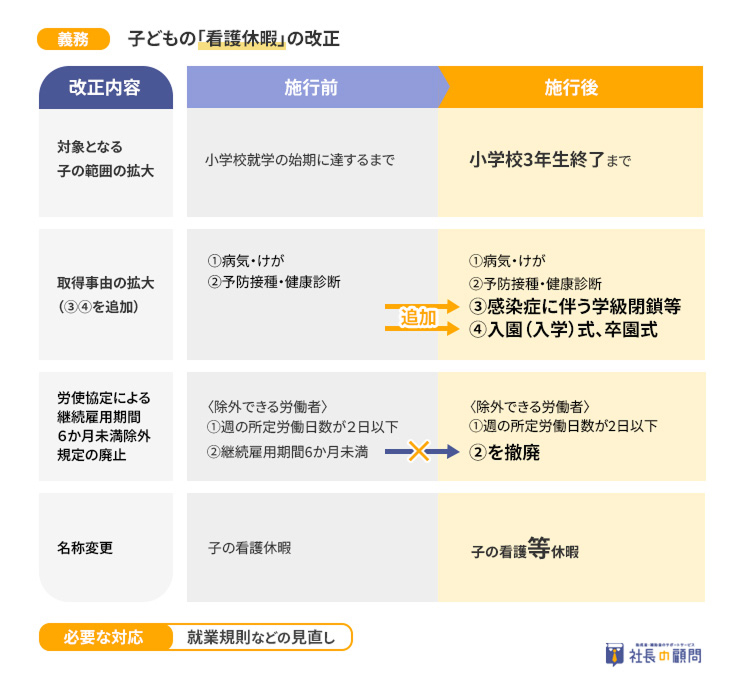

1.子どもの「看護等休暇」の改正

子どもの病気やケガなどによる休みである「看護等休暇」について、対象となる子供の年齢や取得理由などが以下の図のように拡大されます。

また、労使協定にて「勤続6か月未満の労働者」を除外することが可能でしたが、今回の改正で撤廃され、入社してすぐの従業員でも子の看護等休暇が取得できるようになります。

2.育児・介護のための「テレワーク」導入

育児や介護による短時間勤務の代替措置に、努力義務としてテレワークが追加されます。

現在、3歳未満の子がいる従業員は短時間勤務制度(時短勤務)を利用できますが、業務や部署の特性上、時短勤務が難しい場合には、事業主は代替措置を用意する必要があります。

今回の改正により、この代替措置の一つにテレワークを追加することが努力義務とされました。さらに、育児をする従業員だけでなく、要介護の家族を抱える従業員にも適用されるようになります。

3.育児による「残業免除」の対象拡大

育児中の労働者は、条件を満たして申請することで、所定外労働の制限(残業免除)を受けることができます。

これまで残業免除される対象は「3歳未満の子を養育する労働者」でしたが、今回の改正で「小学校就学前(6歳)の子を養育する労働者」まで拡大されました。

4.「介護離職防止」のための両立支援

介護離職防止のための両立支援として、

- 雇用環境の整備

- 従業員個別で周知・意向の確認

を義務として行う必要があります。

ここからは、それぞれの項目ごとに解説します。

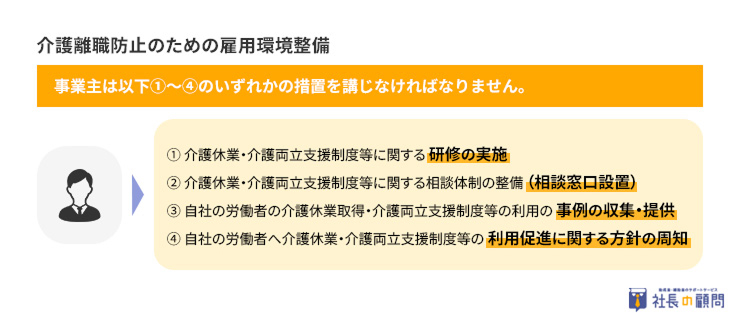

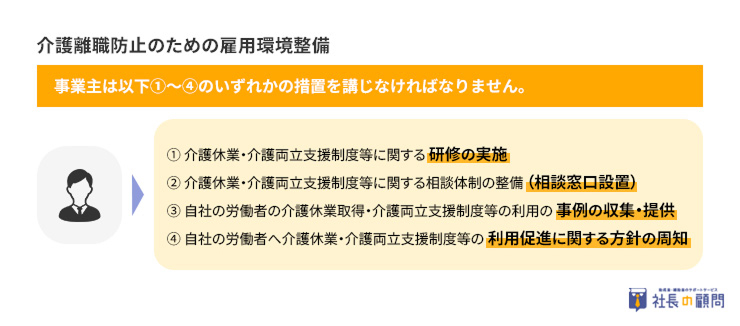

4-1.介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護と仕事を両立させる支援制度などを従業員がスムーズに利用できるよう、事業主は以下の4項目のうち少なくとも1つを実施することが義務付けられました。

どの項目を実施するかによって、対応方法が変わってきます。

詳しくは、下記の5.選択する措置で対応が変わる「介護離職防止のための雇用環境整備」(記事内リンク)にて、事業主に求められている対応方法について解説していきます。

補足として、上記に記載されている「介護両立支援制度等」とは、具体的に以下の制度を指しています。

- 介護休暇に関する制度

- 所定外労働の制限に関する制度

- 時間外労働の制限に関する制度

- 深夜業の制限に関する制度

- 介護のための所定労働時間の短縮等の措置

4-2.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

介護が必要になった従業員に対して、事業主は介護休業の取得や支援制度の利用などの介護休業制度を伝え、希望を個別に確認する必要があります。

また、介護に直面する前の、40歳前後の従業員に対する情報提供も義務となりました。

具体的には「40歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間」か「40歳に達した日の翌日から起算して1年間」のどちらかの期間に情報提供の義務が生じます。

5.公表義務の「適用拡大」と対象の「要件緩和」

公表義務の適用拡大と対象要件の要件緩和についても、それぞれ分けて解説します。

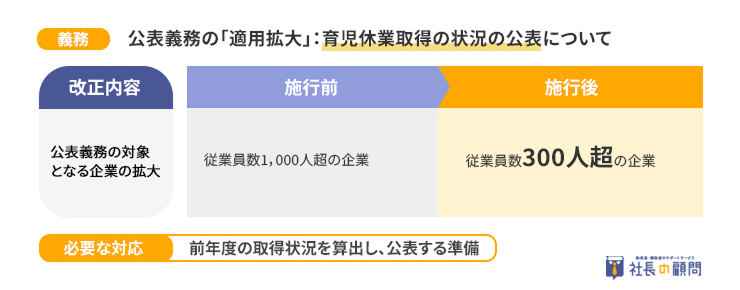

5-1.公表義務の「適用拡大」:育児休業取得状況の公表について

今までの育児・介護休業法では、従業員が1,000人を超える企業の事業主に対し、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられていました。

今回の改正により、従業員が300人以上の企業にも公表が義務付けられます。

育児休業平均取得日数を公表する場合の計算例については、厚生労働省のサイトで公開されているので、そちらを参考にしてください。

参考:厚生労働省「男性の育児休業取得率等の公表について」

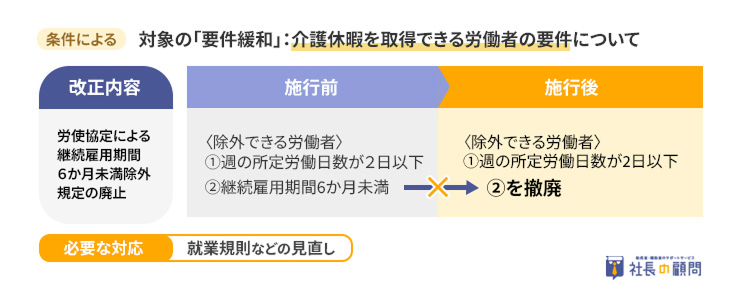

2.対象の「要件緩和」:介護休暇を取得できる労働者の要件について

介護休暇の取得は、「勤続6か月未満の労働者」を除外することが可能でしたが、、今回の改正で撤廃され、子の看護等休暇同様入社してすぐの従業員でも介護休暇が取得できるようになります。

6.育児期の「柔軟な働き方」と「意向聴取」

育児期の働き方と意向聴取は、2025年10月から施行される内容になります。それぞれ内容が多いことから、2つに分けて解説します。

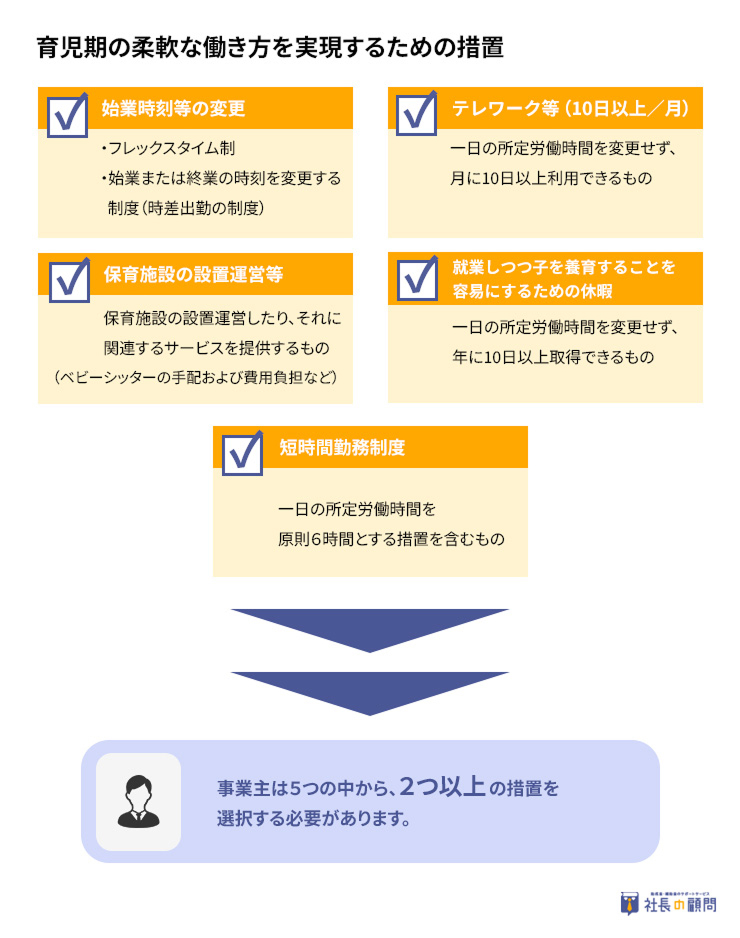

6-1-1.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

従業員は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

6-1-2.柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

3歳未満の子どもを育てている従業員に対して、子どもが3歳になるまでの適切なタイミングで、上記で定めた柔軟に働けるようにするための制度(対象措置)の内容を伝え、利用する意思があるかを個別に確認する必要があります。

個別周知・意向確認の際に用いる様式例が厚生労働省HPに掲載されていますので、参考にしてください。

参考:厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」

6-2-1.妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、

- 従業員より、本人または配偶者の妊娠・出産の申し出があったタイミング

- 従業員の子どもが3歳になる前のタイミング

で、子どもや家庭の状況に合わせた仕事と家庭の両立についての意向聴取を行う必要があります。

6-2-2.聴取した労働者の意向についての配慮

事業主は、上記の方法で確認した従業員の仕事と育児の両立に関する希望について、自社の状況を踏まえて配慮する必要があります。

- 勤務時間帯、勤務地にかかる配置

- 両立支援制度等の利用期間等の見直し

- 業務量の調整

- 労働条件の見直し 等

ただここで使われる「配慮」という言葉については、具体的な定義が定められていないため、対応に悩む企業も少なくないでしょう。

たとえば、窓口業務を担当する部署など、テレワークの適用が難しい業務に従事する従業員から、「今回の改正によりテレワークが推奨されているため、テレワークを希望する」と要望があった場合、企業としてどのように対応すべきかは課題となります。

直接「無理です」と突き放すのか、一旦上層部に相談した上で改めて説明するのかによって、従業員が「配慮されていない」と感じる可能性もあります。

また、勤務時間に関して、従業員からの要望が無理難題である場合、どの程度までを「配慮」とするかについても判断が難しい点です。

こうした対応に悩む場合は、厚生労働省のホームページに掲載されている「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が参考になります。配慮に関する具体的な事例や線引きについても詳しく解説されていますので、判断材料として活用してください。

参考:厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」

ここまでは、6つのキーワードをもとに法改正の11のポイントを解説しました。次の項目では、事業主が具体的にどのように対応すべきかをご紹介します。

2025年4月までに企業側が対応すべき準備

育児・介護休業法の改正に伴い、施行日までに以下の内容について準備を進める必要があります。それぞれの対応策について、詳しく解説します。

なお、従業員の人数や、選択する措置によって準備する項目が変わってきます。

1.就業規則の変更

改正に伴い、子の看護等休暇、介護休暇、所定外労働の制限などの規定を最新の内容に更新する必要があります。

まず、自社の就業規則と改正内容を照らし合わせ、不足している文言があれば追加・修正を行います。その上で、4月1日からの施行に間に合うように、就業規則変更届を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

就業規則の変更が必要になる改正内容を抜粋しましたので、以下の早見表を見ながら自社の就業規則をご確認ください。

| 就業規則確認のポイント | 就業規則の変更が必要な例 | 解説箇所 |

1.子どもの看護等休暇の取得に伴う表記を確認 | 看護等休暇を取得できる範囲が、小学生3年生修了までになっていない |

記事内リンク |

| 取得事由に1.感染症にともなう学級閉鎖など、2.入園式、卒業式がはいっていない | ||

| 除外できる労働者に、継続雇用期間6か月未満を含めている | ||

| 名称が「子の看護等休暇」になっていない | ||

| 2.育児による残業免除の項目を確認 | 育児による残業免除を申請できる範囲が、小学校就学前の子どもを育てる労働者になっていない | 記事内リンク |

| 3.テレワークを新しく導入する場合に | 代替措置にテレワークがはいっていない | 記事内リンク |

| 4.介護休暇を取得できる労働者について確認 | 除外できる労働者に、継続雇用期間6か月未満を含めている | 記事内リンク |

更に詳しく知りたい方は、厚生労働省が公開している規定例をご確認ください。

参考:厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」

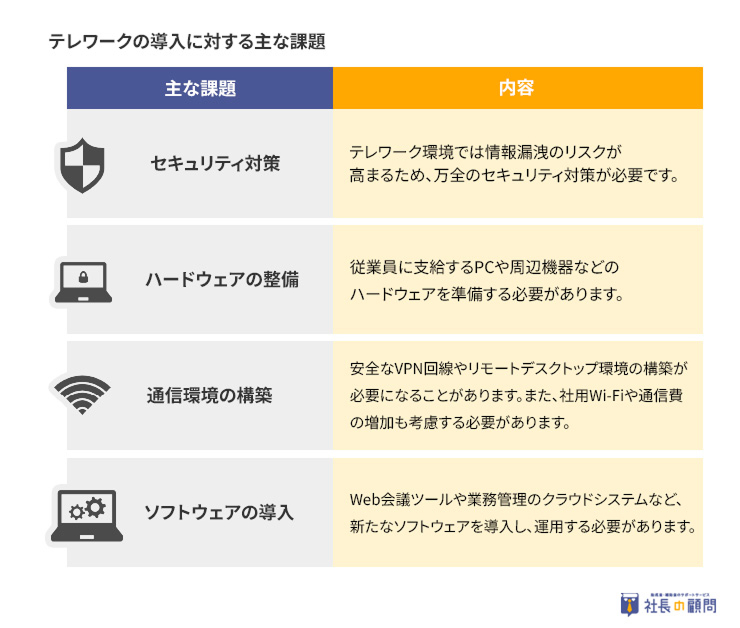

2.テレワークの導入

テレワーク導入は努力義務となっていますが、まだテレワークを導入していない企業にとってはさまざまな課題が伴います。特に、費用や環境整備がハードルになるケースが多いです。

これを機に導入する場合は、以下の課題について検討する必要があります。

主な課題としては、以下が挙げられます。

これらの課題を解決するためには、計画的な準備とコスト管理が重要です。また、従業員がスムーズに移行できるよう、導入前の説明やサポート体制の整備もポイントとなります。

テレワークを導入する場合には、就業規則の変更が必要になります。

上記で紹介している「就業規則の変更」も併せてご確認ください。

3.従業員への個別周知・意向確認

育児や介護に直面した従業員に対して、国が定めたルールに基づき、個別の周知と意向確認を行う義務があります。

対象者や内容などについては以下の通りです。

| 対象者 | 周知する内容 | 周知する方法・意向確認の方法 |

介護に直面した旨の申出をした労働者 | 1.介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) 2.介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) 3.介護休業給付金に関すること |

1.面談 2.書面交付 3.FAX 4.電子メール等 のいずれか

注:1はオンライン面談も可能。3.4は労働者が希望した場合のみ |

3歳未満の子を養育する労働者 | 1.事業主が(育児期の柔軟な働き方を実現するための措置)で選択した対象措置(2つ以上)の内容 2.対象措置の申出先(例:人事部など) 3.所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度 |

*3歳未満の子を養育する労働者への周知期間は、労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間

なお、書面を交付する方法や電子メールの送信の場合は記録が残りますが、面談の場合は記録が残りません。内容を記録しておく義務はありませんが、必要に応じて作成することが望ましいとされています。

4.育児休業取得状況の把握と公表準備

従業員が300人から1000人の会社は、育児休業取得状況の公表が新たに義務づけられることから、状況の把握や公表の準備が必要になります。

公表する内容は「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のどちらかで、前年度の結果を計算して公表します。

例えば、2025年度に公表する場合は、2024年度の育児休業等の取得割合などを公表する必要があります。

公表の方法は、自社ホームページまたは「適切な方法」と定められています。もしホームページを持っていない場合は、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」など誰でも閲覧できる方法で公開する必要があります。

取得割合の計算方法は、下記のページを参考にしてください。

参考:厚生労働省「男性の育児休業取得率等の公表について」

5.選択する措置で対応が変わる「介護離職防止のための雇用環境整備」

7つめのポイントとして挙げられている「介護離職防止のための雇用環境整備」については、対応が義務化されています。

ただし、以下の4つの措置からいずれかを講じる必要があり、選択する数と内容によって対応方法が変わります。

1.研修の実施

研修の実施は、全ての従業員に対して行うことが望ましいとされています。

特に研修を担当する管理職は、介護休業や介護両立支援制度について十分に理解した上で、従業員向けに研修会を開くことが求められます。

そのため、もし理解が不十分だったら、管理職自身が先に勉強会や研修を受講し、制度や対応方法についての知識を深めておくと効果的です。

また、従業員が多ければ研修を何回かに分けて実施する方法も有効です。

部下から育児休業や介護休業の申請があった際の対応方法について、管理職向けの研修が必要となる場合もあります。

オンライン形式での実施も認められていますので、対面と併用しながら進めることも可能です。

2.相談窓口の設置

従業員からの介護に関する相談に対応できる窓口を設置し、適切なサポートが出来る体制を整えます。

窓口となる担当者は、「異性には相談しにくい」「年齢が近いほうが分かってもらいやすい」なども考えられるので、男女1名ずつ以上または、人事部や総務部などの部署全体で相談窓口を担当することが考えられえます。

3.利用事例の収集と提供

介護休業などの取得状況を把握し、改善策を検討しながら、必要な従業員へ情報提供を行います。

4.利用促進に向けた周知

介護に関する制度について、従業員に理解してもらい利用促進につなげるように、社内報や制度に関する資料の掲示などにより、従業員全体に向けて周知します。

上記で紹介した1から4のうち、複数の措置を講じることが望ましいとされています。

事業主が知っておくべき育児・介護に関する給付金

育児・介護休業法の改正には直接関係ありませんが、育児や介護に関連する給付金についても知っておくことは大切です。

従業員の負担を軽減するため、該当する場合には情報を共有し、申請方法や手続きの流れを案内すると良いでしょう。

1.出生時育児休業給付金・育児休業給付金

雇用保険の被保険者である従業員が、特定の条件を満たした場合、育児休業に関連した給付金を受け取ることができます。

- 出生時育児休業給付金

子どもの出生後8週間以内に、「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得した場合に支給される給付金です。この休業は、合計で4週間(28日)を限度として、2回まで分割して取得することが可能です。

- 育児休業給付金

原則として1歳未満の子を養育するために「育児休業」を取得した場合に支給される給付金です。こちらも2回まで分割して取得することができます。

いずれの給付金も、支給を受けるには一定の要件を満たす必要がありますので、厚生労働省のホームページをご覧ください。

参考:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」

また、給付金の支給を受けるには、被保険者を雇用している事業主が手続きを行う必要があります。

2.育児時短就業給付:2025年4月1日開始予定

育児時短就業給付は、2025年4月1日からの雇用保険法の改正によって新設されたものです。

この給付は、2歳未満の子どもがいる世帯が時短勤務を選択した場合に、減少する収入の一部を補填するための給付金で、1日の所定労働時間を6時間に短縮する「時短勤務制度」を利用した際に適用されます。

時短勤務によって賃金が低下した従業員が対象で、支給額は時短勤務中に支払われた賃金額の10%となります。ただし、時短勤務後の賃金と給付金の合計が、時短勤務前の賃金を超えた場合には、支給額が減額される仕組みです。

参考:こども家庭庁「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の概要」

育児時短就業給付または出生後休業支援給付を申請する場合は、原則として事業主経由となります。

ただし、対象となる従業員が配偶者に関する関係書類を事業主経由で提出することを望まない場合などは、本人による提出も可能です。

3.出生後休業支援給付:2025年4月1日開始予定

出生後休業支援給付は、子どもの出生直後の育児を夫婦で支えることを目的とした新しい給付制度です。

以下の期間内に、夫婦でそれぞれ14日以上の育児休業(出生後休業)を取得した場合、最大28日分について休業前の賃金の13%相当額が支給されます。

- 男性:子の出生後8週間以内

- 女性:産後休業後8週間以内

さらに、既存の育児休業給付金と組み合わせることで、給付率が休業前賃金の80%相当となり、社会保険料が免除になる育児休業期間の手取りで考えると実質10割相当を受給することが可能です。

この制度により、夫婦が安心して育児に専念できる環境を整えることが期待されます。対象となる従業員には早めに情報提供を行い、制度活用を促すと良いでしょう。

参考:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要」

4.介護休業給付金

介護休業給付金は、家族の介護のために一時的に仕事を休む必要がある場合、経済的な支援を提供する制度です。この給付金は、雇用保険に加入している従業員を対象とし、休業期間中の収入減を補助することを目的としています。

- 支給額:休業開始時の賃金の67%が支給されます。

- 支給期間:対象家族1人につき最大93日間で、この93日間は3回を上限に分割して取得することが可能です。

- 取得条件:給付金を受け取るには、1年以上の雇用期間が必要です。

この制度は、介護と仕事の両立を支援し、従業員が職場復帰を前提とした休業を取得しやすくすることを目指しています。

介護休業給付の申請手続きは、原則として、事業主を経由して行う必要があります。

ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能となっています。

規則を変えるときに検討したい助成金制度

今回の改正をきっかけに、規則の変更など、企業の対応は避けられません。

そこで、助成金制度を活用してみてはいかがでしょうか。

助成金を申請することで、必要な経費の一部を助成金として受け取れる可能性があります。法改正への対応を前向きに取り組むことで、企業にとってのメリットを最大限に引き出しましょう。

今回の改正に伴い、企業が対応すべき項目に関連する助成金として、以下の2つをご紹介します。

1.人材確保等支援助成金(テレワークコース)

厚生労働省から出ている人材確保等支援助成金(テレワークコース)は、テレワーク実施計画を作成・実施することで申請できるコースです。

新規でテレワーク制度を導入する時だけでなく、既に導入したテレワーク制度の利用者数を拡大する際にも申請でき、テレワーク制度の導入や拡充にかかる経費の50%が支給されます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください

「【自社に合うコースがわかる!】人材確保等支援助成金とは?知らないと損するコース選びの極意」

2.両立支援等助成金

出産、育児、介護など、それぞれを両立させながら仕事を続けられる職場環境の改善に取り組む事業主を支援するのが、両立支援等助成金です。

両立支援等助成金には、幅広い6つのコースが用意されております。

- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

- 介護離職防止支援コース

- 育児休業等支援コース

- 育休中等業務代替支援コース

- 柔軟な働き方選択制度等支援コース

- 不妊治療両立支援コース

出産や育児、介護に携わる従業員がいる場合は、いずれかのコースに該当する可能性が高いので、内容について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「両立支援等助成金で従業員満足度が上がる!仕事と両立できる職場作り」

また、政府の2024年度補正予算案を確認すると、両立支援等助成金が2025年に拡充される見通しです。

具体的には、以下の2つのコースについて、対象の拡大と条件の緩和、支給額の増額など、内容が拡充されます。

- 出生時両立支援コース

- 育休中等業務代替支援コース

参考:厚生労働省「令和6年度厚生労働省補正予算案の概要」

使える助成金がなにか教えてくれる「社長の顧問」をぜひ

ここまで3つの助成金を例に紹介してきました。

これらの助成金は併用して申請することも可能です。

ただし、それぞれの助成金制度を正確に理解し、自社が対象かどうかを確認した上で、申請書類の作成や手続きを行う必要があります。

これらの作業には、相応の手間と時間がかかるため、負担が大きいと感じる企業も少なくありません。

そんなときは、最小限のコストと労力で助成金申請をサポートする「社長の顧問」にお任せください。

当サービスでは、専任のコンシェルジュチームが御社を担当し、助成金申請の準備をしっかりとサポートいたします。また、他の助成金についてもご提案し、必要に応じて社会保険労務士とのマッチングもお手伝いします。

助成金活用を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

多様な働き方が当たり前になる時代がすぐにやってくる

育児や介護を理由に多様な働き方を求める従業員への対応は、「未整備 ➔ 個別対応 ➔ 新しい働き方の確立」という段階を経て進化していきます。

特に個別対応の時期は、例外的な対応として扱われることが多く、他の従業員に不公平感が生じ、職場の雰囲気や生産性に影響を与えることもあります。しかし、社会状況や時代の変化に伴い、個別対応がやがて多様な働き方が当然であるという段階に進みます。

今回の法改正が目指しているのは、まさに「多様な働き方が当たり前になる」未来だと考えられます。従業員が育児や介護などの事情を抱える時期であっても、仕事と両立できる仕組みを提供することで、企業は貴重な人材を守り、育てることができます。

この変化を恐れていては、新しい人材確保が難しくなるかもしれません。

現在、育児や介護に直面している従業員がいない場合や、そうした採用予定がない場合でも、法改正のきっかけに対し積極的に取り組むことで、将来的に子育て世代や介護を担う世代を採用するときの企業イメージ向上につながります。

「必要になったときに対応すればいい」といった考えではなく、今のうちに体制を整えることが、長期的な人材戦略としても重要です。

国のルール変更を受けて始めた取り組みが、いずれ従業員から「この仕組みのおかげで働きやすくなりました」と感謝される会社になるはずです。

まとめ:働き方の多様性が経営の底力となる!そのために、新しいルールに対応しましょう

2025年4月1日から施行される育児・介護休業法の改正により、事業主は就業規則の修正と労働局への提出、テレワーク導入の検討、個別周知の準備などについて、期日までに整えておく必要があります。

特に、4月1日から施行される9つのポイントについては、本記事を読み返しながら確実に対応を進めてください。

「助成金・補助金の知識」

の記事

助成金は何でこんなにめんどくさいんだ!その正体と解決方法をご紹介

「助成金を申請するために色々調べたけれど、結局分からなくなって諦めた」 「助成金申請はめんどくさいと聞いて、二の足を踏んでいる」 「いろいろとやってみたけど、助成金申請が進まず途方に暮れている」 そんな人も多いのではないでしょうか。 数ある助成金の中から1つを選ぶのは大変で、申請作業はもっと大変です。 そこでこの記事では、「めんどくさい」と感じてしまう要因を見極めて、一歩前に踏み出すための解決方法をご紹介します。 助成金はめんどくさいのではないか?と一歩踏み出せていない人や、踏み出した道が険しくなって抜け出せない人は、この記事をきっかけに進んでいただければ幸いです。

2025年12月9日

【店舗運営に活かせる助成金】膨らむ理想を支援制度で現実に!

店舗運営を始める際に、「改装費が足りない」 「設備投資の資金を確保したい」 「かっこいいウェブサイトを安価で作成したい」 など、資金面の課題に直面することは少なくありません。 こうした費用を抑えつつ、理想の店舗づくりを実現するために、助成金や補助金の活用を検討してみてはいかがでしょうか? ただし、助成金や補助金にはさまざまな種類があり、自社に適したものを見極めるだけでも大変です。また、申請手続きが複雑で、後払いが基本といったハードルもあります。 準備不足のまま進めると、受給できないケースも多いため、事前の情報収集が欠かせません。 本記事では、店舗運営に役立つ助成金・補助金の種類、申請時の注意点を詳しく解説します。資金の負担を抑えながら、理想の店舗を実現するために、ぜひ参考にしてください。

2025年8月5日

助成金申請の落とし穴?提出先を間違えないための申請初心者向けガイド

助成金を申請する際、提出先や手続きの方法を正確に把握していますか? 助成金の申請窓口は、種類や地域によって異なるため、事前の確認が不可欠です。 助成金は1種類でも、申請書類は複数あり、書類によって提出する先が変わることもあります。 本記事では、助成金の提出先や窓口ごとの特徴、提出方法を具体的に解説するとともに、申請手続きをスムーズに進めるコツもお伝えします。 初心者でも安心して活用できる情報を掲載していますので、ぜひお読みください。

2025年12月9日

助成金をもらえない原因はこの7つ!失敗を防ぐための注意点と成功のコツ

助成金は返済不要で使い道の自由な制度であり、中小企業の強い味方ですが、その分満たさなければならない条件が多く複雑です。 たった1つ条件を満たさないだけで「もらえなかった」というケースもあります。事業で忙しい中、なんとか申請したのに助成金をもらえないというのは、やりきれませんよね。 そこで本記事では、助成金をもらえない原因とその解決策について解説します。申請が通らないリスクを回避するためにぜひご覧ください。

2025年8月5日