【2025年度最新版】小規模事業者持続化補助金で販路開拓!競合と差をつける「政策加点」も解説

2025年9月15日

目次[開く]

小規模事業者持続化補助金とは?何をすると受給できる?

小規模事業者持続化補助金は、従業員数が少ない小規模事業者だけが申請できる補助金です。自らの経営を見直し、経営を持続可能なものにするための販路開拓や生産性を向上させる取り組みを行うと申請できます。

この補助金は、小規模事業者持続化補助金事務局(商工会議所)によるものと、商工会連合会によるものがあります。受給要件等は同じですが、相談先が異なるため、まずは事業を行っている所在地が商工会議所の地域なのか、商工会の地域なのかを確認しましょう。

申請するための前提条件

申請するための前提条件は、以下の通りです。

- 小規模事業者であること

- 資本金・出資金が5億円以上の法人に100%の株式を保有されていないこと

- 申告済みの直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

- 商工会・商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること

- 過去10か月以内に小規模事業者持続化補助金を受け取っていないこと

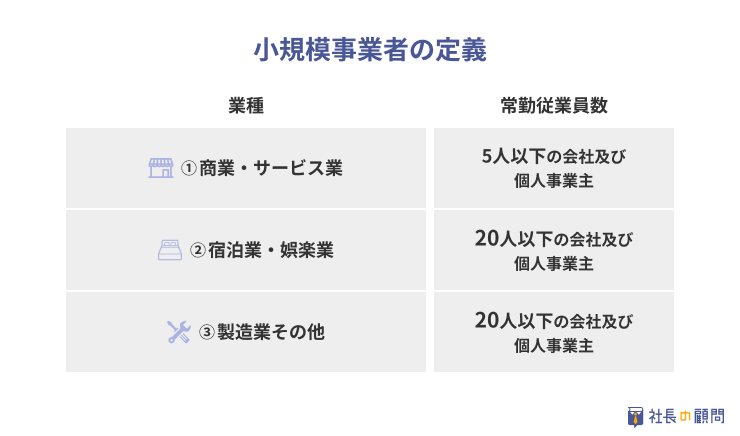

小規模事業者とは、具体的に以下の規模の企業または個人事業主です。

小規模事業者持続化補助金には3つの型がある

小規模事業者持続化補助金には、申請者の状況にあわせて以下の3つの型が用意されています。

- 一般型(通常枠・災害支援枠)

- 創業型

- 共同・協業型

3つの型の選び方として、創業から3年以内であれば2.創業型を、それ以外の場合は1.一般型を選択しましょう。

なお、3.共同・協業型は「地域振興等機関」といった団体規模での申請になるため、小規模事業者単体での申請ができません。

それぞれの型によって補助上限額が異なるので、詳しく見ていきましょう。

1.一般型

一般型には(1)通常枠・(2)災害支援枠が用意されています。災害支援枠は令和6年の能登半島地震などで被害を受けた一部地域のみが申請できる枠です。

(1)通常枠は販路開拓のための取り組みが、(2)災害支援枠は事業再建のための取り組みがそれぞれ対象になるため、詳しくみていきましょう。

(1)通常枠

通常枠は小規模事業者持続化補助金の中で基本となる枠であり、販路開拓に向けた取り組みに対し補助される枠です。

具体的な対象経費については、後述するのでそちらをご覧ください。

補助上限額が50万円であり、補助率が2/3で支給されます。通常枠には以下の特例が設けられており、条件を満たすと補助上限額がアップします。

| 特例の名称 | 補助上限加算金額 | 取り組みの具体例 |

| インボイス特例 | 50万円上乗せ | インボイス登録を行ったまたは、これから行う (免税事業者であった期間の条件あり) |

| 賃金引上げ特例 | 150万円上乗せ | 事業場の最低賃金を+50円以上アップさせる |

※賃金引上げ特例を申請し、かつ業績が赤字の場合は、補助金額上乗せに加え、補助率が3/4へ引き上げられます。

あくまでも上限額がアップする仕組みなので、固定額がもらえるわけではない点にご注意ください。

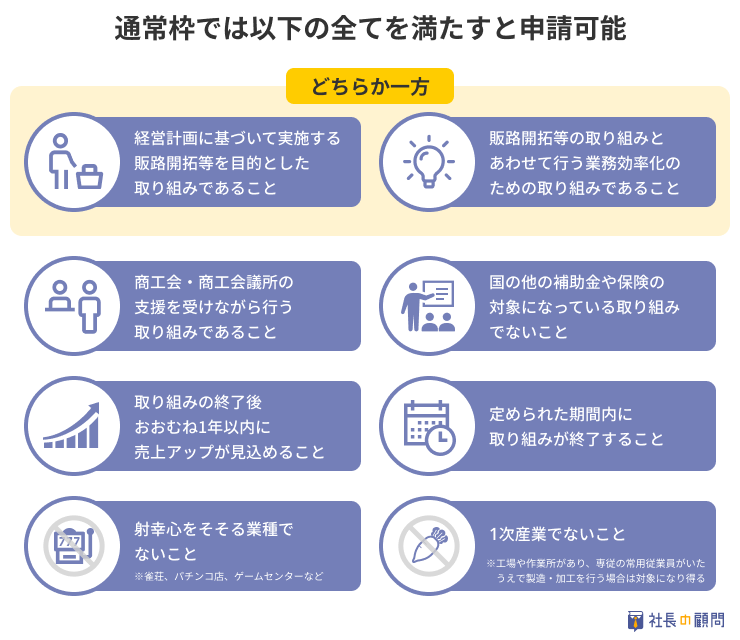

また、通常枠に申請するには、以下の全ての条件を満たさなければなりません。

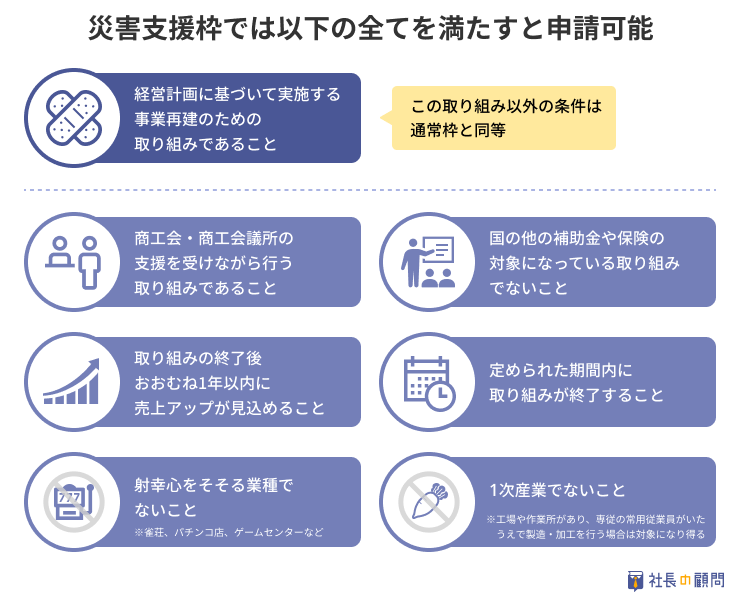

(2)災害支援枠

令和6年の能登半島地震等で被害を受けた事業者のみが対象になる枠です。前提条件として特定の地域に事業所を設置していることと、一定期間内に被災していることが挙げられます。

【対象になる地域(事業所の設置地域)】

- 石川県

- 富山県

- 福井県

- 新潟県

【対象になる災害】

- 令和6年能登半島地震による被害

- 令和6年9月21日~23日の能登豪雨による被害

前提条件を満たしたうえで、以下の取り組みを行う際に申請できます。

他の枠・型では販路開拓に関する取り組みが対象になりますが、災害支援枠では「事業再建」のための取り組みが対象になります。

ここでいう事業再建とは、被災前の状態に復旧させることを目的とした取り組みを指します。

そのため、被災とは関係のない更新・買い替えは対象外です。申請前に、導入予定の製品が災害によって被害を受けたものであるかをご確認ください。

補助率は対象経費の2/3で通常枠と同じですが、上限額はより高く設定されており、被害の程度に応じて変動するのが特徴です。

| 被害の程度 | 補助上限額 |

| 直接的な被害があった場合 (自社の機会が損壊したなど) | 200万円 |

| 間接的な被害があった場合 (取引先の減少により売上が減少したなど) | 100万円 |

※間接的な被害への補助は、7次公募をもって終了する予定です。申請する際は最新の公募が何次の公募かをご確認ください。

なお、災害支援枠では修繕費など、被災前の状態に戻すための費用が対象経費に追加されます。詳しくは「【これに使える】小規模事業者持続化補助金で対象になる経費」にて解説しますので、そちらをご覧ください。

創業型

創業型は、創業後3年以内の小規模事業者のみが申請できる型です。具体的には以下の条件を満たす場合に創業枠の対象になります。

- 特定創業支援事業による支援を受けている

- 1の支援を受けた日と、開業日がどちらも公募締切日から起算して過去3年以内である

上記2点を満たしたうえで、販路開拓の取り組みを行うことでかかった経費の2/3が補助されます。

創業型では補助上限額が200万円になり、インボイス特例の条件も満たせば50万円が上乗せになります。

対象になる経費や受給の条件は概ね一般型と同じですが、採択にかかわる政策加点のみ一部異なります。

詳しくは「小規模事業者持続化補助金のさらに採択率をアップさせるには「政策加点」をおさえよう」にて詳しく解説しますのでそちらをご覧ください。

共同・協業型

共同・協業型は地域振興等機関のみが申請できる特殊な型です。他の型と比べると制度の仕組みが大きく異なります。

以下のような機関でない場合はそもそも申請ができないので、まずは自社が当てはまっているかをご確認ください。

- 商工会法・商工会議所法に基づき設立された法人

- 中小企業等協同組合法に規定する都道府県中小企業団体中央会

- 商店街等組織

- 地域の企業の販路開拓につながる支援を事業としている法人

共同・協業型は一般型・創業型と比較すると、対象になる企業・組織がごく一部に限定されます。

そのため、本記事では申請しやすい「一般型、創業型」を中心に解説し、共同・協業型の説明は割愛しております。あらかじめご了承ください。

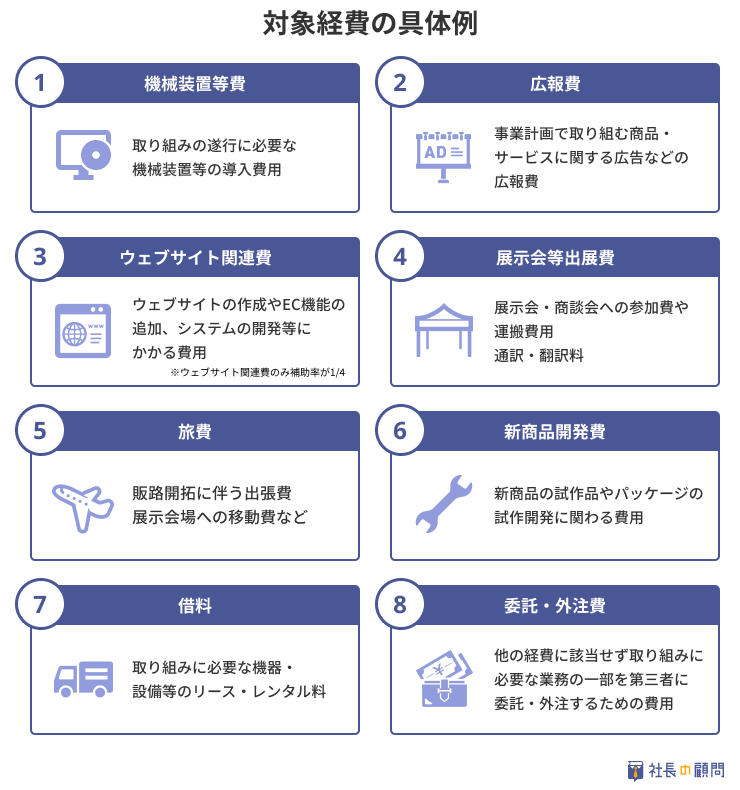

【これに使える】小規模事業者持続化補助金で対象になる経費

小規模事業者持続化補助金は、補助金の対象になる経費の種類が限定されており、指定されていない経費は対象外になります。

また、経費については以下の全ての条件を満たしている必要があります。

- 使用目的が販路開拓のためと明確に特定できる

- 交付決定日以降に契約・購入等を行い、取り組み期間中に支払いが完了している

- 証憑(しょうひょう)資料などにより支払金額が確認できる

一般型・創業型に共通する対象経費

ほとんどの経費については、補助率が2/3(賃金引上げ枠の赤字事業者は3/4)ですが、ウェブサイト関連費のみ補助率が1/4になるためご注意ください。

一般型の「災害支援枠」限定の対象経費

災害支援枠では、以下の2つの費用が対象経費に追加されます。

- 修繕費

- 車両購入費

それぞれ細かい条件があるため見ていきましょう。

1.修繕費

他の経費に該当せず、被災直前の状況に戻すためにかかる修繕費が対象です。単に店舗・施設だけでなく、機械装置等の修理修繕作業にかかる経費も対象になります。

ただし、以下のような事業に関する修繕費は補助対象外になります。

- 駐車場経営

- 貸倉庫経営

- コインランドリー事業

- 顧客に貸与する事業運営の機械装置、スペースの修繕費用

2.車両購入費

車両の購入費も対象になりますが、以下の条件を満たす必要があります。

- 事業の遂行に車両が必要不可欠である

- 災害により車両に被害が出ている

運送業のトラックや飲食業の出前で使う原付などが対象になり得ます。あくまでも被災した車両の再取得が対象であり、単なる買い替えや車両更新目的の場合は対象外です。

さらに、以下のような費用も補助対象外です。

- カーナビ・リアカメラ等の付属品

- 自賠責保険料

- 自動車税等

- 車検等の検査費用

- 登録手数料

- タイヤ交換代

- オイル・ガソリン・電気代

- 諸手続き費用

対象になるのはあくまでも車両本体と、事業に必須な付属品のみです。

また、被災した車両の名義が補助金を申請する事業者名義でなければなりません。

【成功のカギ】小規模事業者持続化補助金を申請する3つのメリット

小規模事業者持続化補助金では、以下の3つのメリットを得られます。

- 販路開拓や生産性向上に繋がる

- 事業計画を明確化し持続可能な事業を組み立てられる

- 開業したばかりでも申請できる

小規模事業者持続化補助金では、補助金の条件を満たす行動そのものが事業にとってメリットをもたらします。それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.販路開拓や生産性向上に繋がる

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や生産性向上のための取り組みに対して補助されます。

例えば、得意先だけとの取引だった状態から、インターネットを通じて全国に顧客を抱える事業へと販路を拡大させる可能性があります。

また、採択されれば、実質的な手出しは1/3になり、負担を少なくしながら事業を好転させられます。導入することで効率化ができるなど生産性向上が見込めるものの、値段が原因で手が出ない機材などを導入するチャンスです。

このように、小規模事業者持続化補助金の申請に向け計画を立てることそのものが、事業を好転させるカギに繋がります。

2.専門家のアドバイスを受けながら事業計画を立案できる

小規模事業者持続化補助金は、商工会・商工会議所への相談を前提とした補助金です。事業計画を立てるところからアドバイスを受けて作成できるため、明確かつ補助金の受給を目指した事業計画を立てられます。

ここでのポイントは、補助金の申請ができるだけでなく、事業の見通しを現実的に立てられる点です。販路開拓等に関する課題を解決する方法が明確になるため、補助金受給後の事業の好転が見込めます。

また、補助金の申請に関する相談に限っては、商工会等の会員でなくても可能です。ただし、補助金申請後も商工会等に相談するには、会員になる必要があります。

会員になるには、入会金や年会費が必要になる所が多いです。継続して経営のアドバイスを受ける場合はランニングコストがかかる点にご注意ください。

3.開業したばかりでも申請できる

小規模事業者持続化補助金は、開業したばかりでも申請できます。法人設立はもちろん、個人事業主としての開業も含まれるため、特に資金繰りが難しい初期段階の資金源になる可能性があります。

開業したてなら創業型も申請可能で、最大250万円の受給も目指せるのが嬉しいポイントです。ただし、開業したばかりの状態は実績も少ないことから、事業計画の作成の難易度は上がります。

具体的で説得力のある事業計画を立てるために、商工会議所に相談しながら売上やリスクの見通しを立てていきましょう。

小規模事業者持続化補助金の申請の流れ

ここでは小規模事業者持続化補助金の申請の流れを見ていきましょう。

- GビズIDプライムアカウントを取得する

- Jグランツに登録する

- 商工会・商工会議所へ相談し、事業支援計画書を発行してもらう

- 書類の準備・計画の立案

- 申請書類の提出

- 採択・交付決定

- 計画の内容を実施する

- 実績報告書の提出

- 補助金確定通知書を受け取る

- 精算払い請求の送付

- 補助金を受け取る

- 計画完了の1年後に事業効果報告を行う

小規模事業者持続化補助金は、補助金を受け取った後も事業効果報告にて売上が上がっているかを報告する必要があります。さらに、賃金引上げ特例で申請をした場合は、賃上げの状況や雇用の状況も報告しなければなりません。

また、補助金は後払いな点にもご注意ください。交付決定を受けて、取り組みや設備導入を自費で行ってから補助金の金額が確定し振り込まれます。

補助金を当てにし過ぎた計画は、資金ショートの原因になるため、あくまで今の経営状況で実現可能な計画を立てていきましょう。

【意外な落とし穴】小規模事業者持続化補助金6つの注意点

小規模事業者持続化補助金を申請する際には、以下の6つの点にご注意ください。

- 申請は電子申請でのみ可能

- 交付決定を受ける前の購入は、補助金の対象外になる

- 支払いは原則、銀行振込が推奨されている

- 収益納付を求められることがある

- 高価な物品や中古品は2社以上からの見積もりが必要

- 高価な機械装置やウェブサイトの作成は、一定期間処分が制限される

「情報不足で申請できなかった...」と後悔しないよう、事前に注意点をおさえていきましょう。

1.申請は電子申請でのみ可能

小規模事業者持続化補助金は、電子申請でしか申請できません。そのため、GビズIDプライムアカウントの取得が必要になります。

GビズIDプライムアカウントの取得には印鑑証明書と登録印鑑を押印した申請書が必要です。アカウント発行を行う運用センターに郵送後、2週間ほどの審査期間を経て発行されるため、時間がかかります。

また、マイナンバーカードと読み取り機能があるスマートフォンを持っている場合のみ、GビズIDプライムアカウントをオンライン申請で取得できます。最短当日で取得できるようになるため、両方をお持ちの方はぜひご活用ください。

GビズIDプライムアカウント取得後、Jグランツというデジタル庁が運営する電子申請システムへの登録も必要になります。

補助金申請には何かと手間と時間がかかり、期限も決まっているので、補助金の申請を検討し始めた段階でGビズIDプライムアカウントを取得しておきましょう。

2.交付決定を受ける前の購入は、補助金の対象外になる

小規模事業者持続化補助金は、採択・交付決定を受けてから取り組みを行う必要があります。この取り組みの中には製品の購入等も含まれるため、購入のタイミングには注意が必要です。

また、期限にも注意が必要です。小規模事業者持続化補助金では、取り組みの実施期間が定められています。その実施期間を超えた後に振り込みや引き落としがされた経費については、補助金の対象外になってしまいます。

物品の購入は交付決定を受けてから、振り込みや引き落としなど支払いに関することは期限までに終えておくとご承知おきください。

3.経費支払いは原則、銀行振込が推奨されている

小規模事業者持続化補助金では、経費の支払いを銀行振込による支払いで行うことが推奨されています。

この時、口座の名義にご注意ください。会社であれば法人名義の口座、個人事業主であれば事業主本人名義の銀行口座から振り込みを行った場合が経費の対象になります。

取引先がクレジットカード決済しか対応していない等の場合は、クレジットカードで支払うことになりますが、会社は法人カード、個人事業主は事業主本人名義のカードでなければならない点にも注意が必要です。

会社のカードを持たず、代表者や従業員のカードで支払いを行った場合は「立替払いの書類」が追加で必要になります。

銀行振込やカード決済を行う時には、名義の確認を必ず行いましょう。また、クレジットカードの場合は引き落とし日が取り組み期間内でなければならない点にもご注意ください。

4.収益納付を求められることがある

小規模事業者持続化補助金には、収益納付と呼ばれる仕組みがあります。収益納付とは、取り組みの結果によって収益が出た場合、受け取った補助金額を限度として国に返納する仕組みです。

全ての取り組みが対象になるわけではなく、一部対象外になるケースもあるためそれぞれ見ていきましょう。

【収益納付の対象になるケース】

- 補助金を使って購入した設備で生産し、販売利益が出た場合

- 補助金を使って作ったネットショップ経由で販売利益が出た場合

- 補助金を使って参加した展示会で販売利益が出た場合

- 販売促進のためセミナーを有料で開催した時に、参加費収入があった場合

【収益納付の対象にならないケース】

- 補助金を使ってホームページを作成し、そこから契約に繋がった場合

- 補助金を使ってチラシを作成し、チラシきっかけで契約に繋がった場合

- 補助金を使って店舗を改装し、売上が上がった場合

- 補助金を使ってネット広告を出し、その広告経由で契約があった場合

ただし、最終的に収益納付になるかの判断は小規模事業者持続化補助金事務局により行われます。

5.高価な物品や中古品は2社以上からの見積もりが必要

新品で100万円(税込)を超える物品や、中古品は2者以上からの見積もりが必要な点に注意が必要です。

新品の場合は、複数者の見積もりを取ることが難しい場合は、選定理由書を提出すると免除になることがあります。

中古品の場合は、選定理由書の提出は認められず、必ず2者以上からの見積もりが必要になります。また、税抜50万円を超える中古品は経費の対象外になるため、中古品を購入する際は特にご注意ください。

また、オークションによる購入は新品・中古品問わず対象外になります。

6.高価な機械装置やウェブサイトの作成は、一定期間処分が制限される

単価が50万円(税抜)以上の機械装置や、ウェブサイトの作成は一定期間処分が制限されます。ここでいう処分とは、補助金を申請する取り組み以外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等が含まれます。

制限期間は原則5年ですが、物品により異なる点にご注意してください。処分対象の資産が、減価償却資産であり、なおかつ耐用年数が4年以下に設定されている場合や中古品なら、より短い処分制限期間になるケースがあります。

制限期間内に処分を行いたい場合、承認申請を行い補助金事務局から承認を受ける必要があります。この時、事務局から補助金の全部または一部の返還が求められることがあるため、処分の判断は慎重に行いましょう。

万が一、申請をせずに処分してしまった場合、補助金の交付取り消しや加算金を上乗せした補助金返還が求められますので、処分を行う際は絶対に承認申請を提出してください。

【ここが見られる】小規模事業者持続化補助金で事業計画書を作る5つのポイント

小規模事業者持続化補助金を申請する時には、取り組みに関する事業計画書の作成が必要になります。

公募要領に記載されている評価ポイントを事前におさえてから、事業計画書を作成することで、より採択されやすい事業計画を立案可能です。

具体的には、以下の5つのポイントを把握したうえで内容を明記しましょう。

- 自社の経営状況分析の妥当性

- 経営方針・目標と今後のプランの適切性

- 補助事業計画の有効性

- 積算の透明・適切性

- 令和6年能登半島地震等による被害の程度(一般型 災害支援枠のみ)

それぞれ具体的な記載内容も紹介しますので、ぜひご覧ください。

1.自社の経営状況分析の妥当性

- 自社の経営状況を適切に把握している

- 自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握している

まず見られるポイントは、自社の経営状況を適切に把握しているか否かです。売上高や売上総利益など具体的な金額を記載し、経営状況を細部まで把握していることのアピールが有効です。

強みについては、今まで自社が行ってきた事業が競合他社とどう異なるか、SWOT分析などを活用して明記しましょう。

2.経営方針・目標と今後のプランの適切性

- 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえている

- 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか

まず、先述した競合他社と比較した自社の強みが、経営方針や目標、プランに反映されているかを確認しましょう。

その上で目標とプランが経営方針に沿ったものであるかの確認も重要です。その目標を達成することで、経営方針にどう近付くかを明記しましょう。

また、経営方針と目標、プランは事業を行う市場の特性を踏まえており、自社の強みを明確にしている必要があります。

自社分析だけでなく、競合他社の分析や市場のリサーチなど、マーケティングを行った結果を明記しましょう。顧客に対し自社で行ったアンケート調査からニーズや強みを導き出すのも有効です。

立地が強みになるケースもあります。過去の事例では、観光名所や子供向け施設の近くであることを強みとして、観光名所・施設の写真やGoogleMapを計画に掲載、集客に関するアピールをする事例もありました。

売上高や集客率を目標に設定するのであれば、中小企業庁や統計局が行っている調査結果を基に記載する方法などがあります。

3.補助事業計画の有効性

- 補助事業計画が具体的かつ、実現の可能性が高い

- 補助事業計画は、販路開拓を目指しており、経営計画の今後の方針・目標の達成に必要かつ有効か

- 小規模事業者ならではの創意工夫が見られるか

- ITを有効に活用する取り組みがあるか

補助事業計画とは、小規模事業者持続化補助金の対象となる取り組みの計画です。この補助金の目的は販路開拓を前提としているので、販路開拓は必須の条件です。取り組みの計画を立てていく時には、必ず販路開拓に繋がるか否かを判断しながら作成を進めましょう。

計画は具体的かつ実現の可能性を示すためにも、客観的に見て納得できる必要があります。納得できる計画を作成するためには、一般的な数値と自社の数値がどう異なるかなど具体的な数値を記載することが有効です。

さらに、取り組み後のイメージ写真を掲載するなど、現在との対比も記載することでよりイメージがつきやすい計画になります。

また、取り組みでは小規模事業者ならではの工夫や、ITを有効活用する取り組みであるかも見られます。

小規模事業者ならではの工夫とは、例えば地域のコミュニティを活かした販売経路の開拓などです。過去の事例では、地酒を地域外の顧客に向け販路開拓をしたケースなどがありました。

ITを有効活用する取り組みは、例えば地域のみで販売していた商品をインターネットを通じて販売できるよう、ECサイトを設立するなどの取り組みが挙げられます。

自社が行う予定の取り組みに関する工夫や調査結果など、アピールポイントを明確にしたうえで明記していきましょう。

4.積算の透明・適切性

- 補助事業計画に合致した事業実施に必要なものか

- 事業費の計上・積算が正確かつ明確で、本当に必要な金額が計上されているか

見積もりや経費が適切なものかも評価ポイントに含まれています。

まず、計上しようとしている経費が、先述した対象となる経費に含まれているかを確認します。そのうえで、本当に必要な経費のみが計上されているかを精査しましょう。

例えば展示場への旅費を計上する際、公共交通料金は計上できますが、レンタカー代やタクシー代は計上できません。さらに、展示場から会社へ帰る前に、会場近くの得意先に挨拶に行ったバス賃などは対象経費として不適切です。

また、設備を導入する場合は、複数の会社から見積もりを取る、一般的な市場価格を記載するなど、自社で計上している経費が現実的なものであることを明記しましょう。

5.令和6年能登半島地震等による被害の程度(一般型 災害支援枠のみ)

一般型の災害支援枠を申請する際は、提出資料に被災状況の記載が必要です。評価時には、その記載内容をもとに被害の程度が確認されます。

| 事業概要 | 被災の状況 | |

| 直接的な被害の場合 | 自社の概要を記載 | 被災の状況を記載 |

| 間接的な被害の場合 | 自社の概要、市場動向、経営方針を記載 | 被災の状況、自社を取り巻く環境を記載 |

どういった被害を受けたか、それによりどの程度の損失が出てしまったかを明確に記載しましょう。

被害箇所や被害額を明確にしておくことで、具体的な再建計画を立てられるようになり、ひいては採択率アップに繋がります。

間接的な被害への補助は7次公募をもって終了予定など、公募のタイミングによって条件が変更されることがあります。申請準備を進める前に、最新の公募要領を必ずご確認ください。

小規模事業者持続化補助金のさらに採択率をアップさせるには「政策加点」をおさえよう

小規模事業者持続化補助金の一般型(通常枠)・創業型には、政策加点が用意されています。政策加点とは、特定の条件を満たす事業者の採択率をアップする措置のことです。

政策加点には「重要政策加点」「政策加点」の2種類あります。それぞれ1種類、合計で2種類まで選択できるため、満たせる条件がある場合は積極的に活用しましょう。

申請するコースにより加点要件の有無が異なりますのでご注意ください。

【政策加点があるコース】

- 一般型(通常枠)

- 創業型

【政策加点がないコース】

- 一般型 災害支援枠

- 共同・協業枠

さらに、一般型・創業型でそれぞれ異なる部分もあるため、それぞれの政策加点に( )書きで記載しています。

まずは重点政策加点から解説します。

1.【まずはこれを確認】重点政策加点5つ

重点政策加点は以下の5つです。

- 赤字賃上げ加点(通常枠のみ)

- 事業環境変化加点(通常枠・創業型)

- 東日本大震災加点(通常枠・創業型)

- くるみん・えるぼし加点(通常枠・創業型)

- 地方創生型加点(創業型のみ重要政策加点)

それぞれの条件を見ていきましょう。

1.赤字賃上げ加点

賃金引上げ特例に申請する事業者のうち、赤字事業者に対して採択審査時に加点されるものです。 特に手続きは必要なく、赤字事業者であれば自動的に適用されます。

赤字賃上げ加点が適用される場合は、政策加点の「賃上げ加点」も自動的に適用されます。つまり、赤字賃上げ加点が適用される場合は、他の加点項目は考慮せずとも、採択率が上がった状態で申請できます。

2.事業環境変化加点

事業環境変化加点は、業種や事業規模に関係なく使える可能性がある政策加点です。ウクライナ情勢や原油価格、LPガスなどの価格高騰による影響を受けている事業者に対して加点を行う措置です。

記載例を見てみると、数年前の値段と現在の値段の比較を出し「何%の高騰でどれだけの影響を受けているか」と数値の記載がなされています。ご自身の事業のどの部分が高騰を受けているかを明確にし、過去の金額と照らし合わせて算出していきましょう。

3.東日本大震災加点

東日本大地震による、福島第一原子力発電所(以下福島原発)の影響を受け事業環境が厳しくなっている事業者に対し加点する措置です。

福島県をはじめ特定の地域のみに適用される重要政策加点のため、以下の表で当てはまっている地域かをご確認ください。

| 内容 | 対象地域 |

| 福島原発の事故により避難指示等の対象になった福島県の12市区町村 | 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 |

| 福島原発のALPS処理水処分に伴う風評被害を克服するため、新たな販路開拓等に取り組む太平洋沿岸部の水産仲買業者および水産加工業者 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県に所在する水産仲買業者および水産加工業者 |

4.くるみん・えるぼし加点

くるみん認定もしくはえるぼし認定を受けている事業者に対して、加点を行う措置です。

くるみん・えるぼし認定は認定までに2年以上かかるケースが多く、小規模事業者持続化補助金を目的に認定を受けようとすると現実的ではありません。

この政策加点は狙って行うよりも、既に認定を受けている事業者向けのため、自社がくるみん・えるぼし認定を受けているか否かを確認しましょう。

5.地方創生型加点(創業型のみ重要政策加点)

地方創生型加点は、創業型のみ重要政策加点、一般型は後述する政策加点に含まれます。条件は同じため、「【次にこれを確認】政策加点9つ」内にある「地方創生型加点」をご覧ください。

2.【次にこれを確認】政策加点9つ

政策加点は以下の9つです。

- 賃金引上げ加点(通常枠のみ)

- 経営力向上計画加点(通常枠のみ)

- 事業承継加点(通常枠のみ)

- 過疎地域加点(通常枠・創業型)

- 一般事業主行動計画策定加点(通常枠・創業型)

- 地方創生型加点(通常枠のみ政策加点)

- 後継者支援加点(通常枠・創業型)

- 小規模事業者卒業加点(通常枠・創業型)

- 事業継続力強化計画策定加点(通常枠・創業型)

それぞれの条件を見ていきましょう。

1.賃金引上げ加点(一般枠のみ)

事業場内の最低賃金が、地域別最低賃金より+30円以上の場合に加点措置が適用されます。

既に+30円以上になっている場合も活用できますが、その場合は現在の事業場内最低賃金よりも+30円以上で支給する必要があるためご注意ください。

また、地域別最低賃金は申請時のものを参照します。例年10月に地域別最低賃金の変更があるため、賃上げ加点を行うのであれば、その前に申請できると引上げ額を少なく活用できます。

補助金の申請期間と自社の状況を照らし合わせて、可能であれば地域別最低賃金が上がる前に申請を行いましょう。

2.経営力向上計画加点

「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して加点を行う措置です。

経営力向上計画とは、中小企業等経営強化法に基づいた認定制度で、認定を受けることで税制や金融の支援等を受けられるようになります。

申請から認定までが通常30日間かかるうえ、経営力向上計画に対する申請準備も必要になるため、この政策加点を狙う場合は早めの段階から準備が必要です。

3.過疎地域加点

過疎地域と認められる地域で、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に対して加点する措置です。

過疎地域は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づいて一覧で発表されています。該当地域の場合は申請できる可能性が高いので、ぜひ一度ご確認ください。

参考:総務省「過疎地域一覧」

4.事業承継加点

事業承継加点は、以下の2つの条件を満たす時に申請できる加点措置です。

- 現在の代表が、基準日で満60歳以上である

- 後継者候補が取り組みを中心になって行う

※基準日は各回によって定められる

次世代への事業承継を考えている、試験的に管理業を後継ぎ候補者に行わせているなどのタイミングであれば、使える可能性が高い政策加点です。

5.一般事業主行動計画策定加点

従業員100人以下かつ、下記のいずれかの事業者が対象です。

- 女性の活躍推進企業データベースに一般事業主行動計画を公表している事業者

- 両立支援のひろばに次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者

女性も活躍できる事業を目指している、もしくは仕事と家庭の両立の実現を特に重要視している企業はこの政策加点を活用できる可能性があります。

ただし、重要政策加点でくるみん・えるぼし加点を選択する場合は、この政策加点は選択できないためご注意ください。

6.地方創生型加点(一般枠のみ政策加点)

地方創生型加点は地域に根付いた取り組みを行うことで加点対象になります。取り組みは大きく「地域資源型」と「地域コミュニティ型」に分けられるのでそれぞれ見ていきましょう。

【地域資源型】

この型では地域資源等を活用した良いモノ・サービスを提供して付加価値向上を図るため、以下のいずれかの取り組みを行う事業者に対し加点されます。

- 地域外への販売

- 新規事業の立ち上げ

【地域コミュニティ型】

地域コミュニティ型では、地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する時に加点されます。

地域の課題解決とは、例えば高齢者の多い地域で需要が高い建物にバリアフリーの設備を導入する、などの問題を解決する取り組みのことです。

7.後継者支援加点(一般枠・創業型)

後継者支援加点に申請するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

- 将来的に事業承継を行う予定がある

- アトツギ甲子園のファイナリスト・準ファイナリストになった事業者である

アトツギ甲子園に出場していなければそもそも活用できない政策加点なため、心当たりが無い場合は別の政策加点をお選びください。

8.小規模事業者卒業加点(一般枠・創業型)

小規模事業者卒業加点は、従業員数を増やし、常時使用する従業員数が以下の数以上になる事業者が活用できる加点要件です。

| 業種 | 常時使用する従業員の数 |

| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 6人以上 |

| 宿泊業・娯楽業 | 21人以上 |

| 製造業その他 | 21人以上 |

9.事業継続力強化計画策定加点(一般枠・創業型)

中小企業庁・中小機構の「事業継続力強化計画(連携事業継続力強化計画)」の認定を受けており、実施期間が終了していない認定事業者に対して加点されます。

小規模事業者持続化補助金の申請時には、既に事業継続力強化計画の認定を受けている必要があるため、心当たりがない場合は他の政策加点を選択しましょう。

小規模事業者持続化補助金の受給事例3選

ここでは小規模事業者持続化補助金を活用して取り組みを行った3つの事例を紹介します。事例を紐解くことでどのような取り組みが対象になるのかをより具体的にイメージできるため、ぜひご覧ください。

事例1:喫茶店の新サービス開始時に看板を設置し集客率を上げた事例

この事例では、喫茶店を経営しており、集客がモーニングの時間帯に集中しており、ランチ以降の客足が少ないことが課題でした。専門家に相談し、調査を行った結果、周辺の喫茶店と差別化を図るために終日モーニングを提供する「1日中モーニング」を展開します。

新たな看板の設置とメニュー表の新規作成等が小規模事業者持続化補助金の対象になり、新たなサービスを成功させ、集客率が1.5倍になったとのことです。

このように、新サービスや新商品を展開する時にも小規模事業者持続化補助金は使えます。

事例2:創業2年で採択され黒字化に繋げた事例

創業の2年後に小規模事業者持続化補助金を申請し、採択された事例です。

この会社では、元々地域の補助金を使い、オリジナルのルアー製作のための工房を設置していました。ルアーの売れ行きは好調で、

ルアーの量産のために、機材や設備を導入する時に小規模事業者持続化補助金を活用しました。結果として月20個だったルアーの生産数は5倍の月100個になっています。その後、2022年には初の黒字化を達成しています。

製品・サービスが軌道に乗り、規模を拡大する時にも小規模事業者持続化補助金は使えます。

事例3:卸売から店頭販売に切り替えた事例

この会社は、お菓子屋として県内大手企業の100%下請け業者として製造卸売事業を行っていました。設備投資による財政悪化や、コロナ禍による発注の減少などから、取引先が1つだけの現状を問題視し、改善を図ります。

小規模事業者持続化補助金を活用しながら、オリジナル商品販売のため、工場の一部を店舗に改装、チラシによる告知、ロゴマークの製作で自社イメージの構築などを行いました。その結果、一般顧客の獲得など販路開拓に成功し、大手企業の依存体制から脱却し、小売業としての事業も開始できました。

このように、販路開拓が目的である場合は対象となる経費の種類が多いことも小規模事業者持続化補助金の特徴です。

小規模事業者持続化補助金の申請でよくあるQ&A

ここでは小規模事業者持続化補助金の申請でよくあるQ&Aをまとめました。申請前にぜひご確認いただき、疑問を先に潰してください。

Q.個人事業主でも申請できる?

小規模事業者持続化補助金は共同・協業型を除き、個人事業主でも申請可能です。ただし、商工会・商工会議所を通じて申請しなければならない点にご注意ください。

Q.商工会等の会員でなくても申請できる?

商工会の会員でなくても申請可能です。申請する際は商工会・商工会議所を通じて申請が必要になりますが、商工会等への入会や年会費などは発生せず、あくまでも補助金申請に関わるやり取りのみでも問題なく申請できます。

Q.常時使用する従業員とは?

常時使用する従業員は以下の通りです。

- 正社員

- 無期雇用労働者

- 契約期間が2か月を超える有期雇用労働者

- 契約期間が4か月を超える季節労働者

反対に、以下のような人材は常時使用する従業員に含まれません

- 代表者・会社役員(従業員との兼務役員除く)

- 個人事業主本人、同居の親族従業員

- 申請時に育児・介護・傷病で休業中または休職中の従業員

- 日雇い労働者、契約期間が2か月以内の有期雇用労働者、契約期間が4か月以内の季節労働者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)

- 所定労働時間が、通常の従業員の3/4以下の労働者

Q.他の助成金・補助金とあわせて受給できる?

他の助成金等と併せて受給することは可能です。ただし、同じ項目での受給ができない点にご注意ください。同じ項目とは、例えば以下の通りです。

生産性向上を目的として機械装置等費を導入し、小規模事業者持続化補助金と業務改善助成金それぞれで機械装置が対象になったため申請しようとした場合、機械装置が同じ項目となり受給することはできません。

反対に、以下のような場合はあわせて受給できる可能性があります。

販路開拓のための専門的なソフトウェアを小規模事業者持続化補助金を活用して導入し、そのソフトウェアを使うための研修を人材開発支援助成金を申請して受講させる。

ただし、他の助成金・補助金とあわせて受給できるかの最終的な判断は都道府県労働局(助成金の場合)や補助金事務局(補助金の場合)により行われます。2つ以上の制度を利用しようと検討している場合は、申請前に必ず両方が受給できる可能性があるかを確認しましょう。

Q.申請中に枠の変更はできる?

申請中の枠の変更はできないためご注意ください。例えば、卒業枠で従業員が6人以上になる予定で申請していたものの、内定辞退があり従業員が5人以下になってしまったため通常枠にするといった変更はできません。

反対に、通常枠で申請していたものの、創業枠の条件を満たしていることがわかった、という場合も変更はできません。

申請段階でどの枠を選ぶか、現実的に条件を満たせるかの見通しを立てたうえで申請を行いましょう。

Q.「賃金引上げ特例」と政策加点の「賃金引上げ加点」って何が違うの?

どちらも賃金引上げに関することで、混同しやすい部分なので、それぞれの比較を見てみましょう。

| 制度 | 内容 | 賃上げの条件 |

| 賃金引上げ特例 (特例) | 条件を満たすと、補助上限額が上乗せされる | 事業場内最低賃金+50円以上 |

| 賃金引上げ加点 (政策加点) | 条件を満たすと、採択されやすくなる | 事業場内最低賃金+30円以上 |

つまり、上限金額を増やすものが特例、採択率をアップさせるものが政策加点です。

Q.賃金引上げ特例と賃金引上げ加点は両方使える?

使えます。賃金引上げ特例を申請した場合、事業場内最低賃金+30円以上と+50円以上の条件を両方満たすため、自動的に賃金引上げ加点も適用されます。

Q.賃上げ特例を使う場合、地域の最低賃金は関係する?

事業場の最低賃金が、地域の最低賃金以上の場合、関係しません。

申請時に参照されるのは「事業場内最低賃金」であり、その事業所内でもっとも低い賃金が+50円以上引き上げられているかがポイントになります。

この「事業場内最低賃金」は、申請時点で在籍している従業員の賃金をもとに算出します。なお、月給制の従業員しかいない場合は、時給に換算する必要がありますので、申請前にあらかじめ確認しておきましょう。

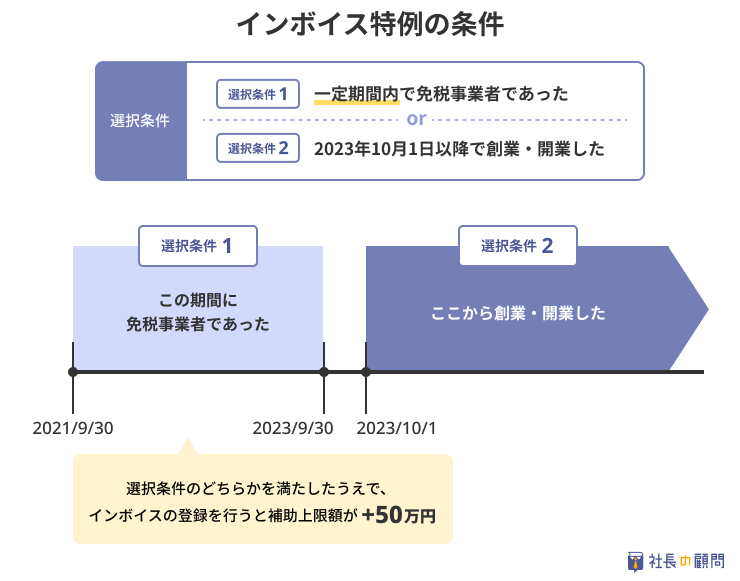

Q.インボイス特例はこれから登録する場合のみ対象になる?

これから登録する場合でも、既に登録済みの場合でも対象になり得ます。ただし、以下のいずれかを満たしていることが前提条件です。

- 2021年9月30日~2023年9月30日までの間に一度でも「免税事業者」であった

- 2021年10月1日以降に創業・開業し、これからインボイスの登録を行う

どちらに該当するかによって申請の可否が変わりますので、免税事業者だった期間や、創業・開業時期を確認しておくことが重要です。

【社長の顧問会員限定】小規模事業者持続化補助金のクリア条件達成率はどれくらいですか?

社長の顧問にご登録いただいている方は、マイページ内の「助成金・補助金」ページにてクリア条件達成率をご覧いただけます。

ページ下部にあるクリア条件を確認することで、クリア条件達成率がUPします。制度によっては弊社限定の「ボーナス特典」をご利用いただけるものもありますので、ぜひ内容をご確認ください。

※クリア条件達成率はあくまで受給の目安です、受給を確約するものではないためあらかじめご了承ください

【まだ登録されていないなら】ぜひ一度無料診断を!

「うちの会社でも使えるのかな?」

そう感じた方は、まずは無料診断をご利用ください!

無料診断では、簡単な質問に答えるだけで、自社が申請できる可能性のある助成金・補助金を自動診断できます。制度名がわからなくても大丈夫ですので、以下のページから気軽に診断してみましょう!

2024年の小規模事業者持続化補助金からの変更点

以下は2024年に公開されていた小規模事業者持続化補助金の情報です。過去の情報が必要な際にぜひご活用ください。

2024年の小規模事業者持続化補助金には、5つの枠があった

- 通常枠:最大50万円

- 賃金引上げ枠:最大200万円

- 卒業枠:最大200万円

- 創業枠:最大200万円

- 後継者支援枠:最大200万円

これらの枠は、申請前に選ぶ必要があり、申請後に変更することはできません。

枠により細部条件が異なります。違いを知るために、まずは枠ごとの受給金額を見てみましょう。

| 枠名 | 補助率・上限金額 |

| 通常枠 | 2/3 上限50万円 |

| 賃金引上げ枠 | 2/3(赤字事業者は3/4) 上限200万円 |

| 卒業枠 | 2/3 上限200万円 |

| 創業枠 | 2/3 上限200万円 |

| 後継者支援枠 | 2/3 上限200万円 |

上記のように、補助率はほぼ全て2/3(約66%)、上限額は通常枠以外は200万円になっているため、枠によって異なるのは申請条件が主な部分です。

まずは通常枠の申請ができるかを確認し、その他自社の状況に合う枠は無いかを見ていきましょう。なぜ、通常枠を最初に確認すべきかについては、以下で解説いたします。

1.通常枠:最大50万円

最もスタンダードな枠で、受給できる金額は少ないものの、多くの企業が申請可能です。

通常枠の条件は以下の6つで、全てを満たすと申請できます。

_1757902642.jpg)

一部の業種とは、射幸心を煽るものや、公の秩序や善良な風俗を害するおそれがあるものとされており、具体的には以下のような業種が対象外になります。

- 雀荘

- パチンコ店

- ゲームセンター

- 性風俗関連特殊営業

など

通常枠以外の枠はすべて、通常枠を申請できることが前提のうえで条件付けされています。

通常枠の条件を満たせなければ小規模事業者持続化補助金そのものが申請できないため、他の枠を申請できるかを確認する前に、通常枠で申請できるかを確認する必要があるのです。

2.賃金引上げ枠:最大200万円

事業場内最低賃金を地域別最低賃金の+50円以上に設定する場合に申請可能な枠です。

この賃金引上げ枠のみ、赤字事業者の場合は3/4(75%)の補助率になります。

詳しくは後述しますが、赤字事業者の場合は「重要政策加点」と「政策加点」の両方が適用され、採択率が上がるメリットがあります。

コロナの影響などで赤字になっている場合は、賃金引上げ枠を申請できないか検討しましょう。

【Q.事業場内最低賃金とは?】

事業場内最低賃金とは、1つの事業場内で、最も低い時給のことです。正社員等の正規雇用者だけでなく、アルバイト・パート等の非正規雇用者も含みます。

賃金引上げ枠では、事業場内最低賃金と地域別最低賃金(都道府県ごとの最低賃金)を比較しますので、一度最も賃金が低い従業員の時給を算出してみましょう。

3.卒業枠:最大200万円

卒業枠では、小規模事業者から中小企業への規模転換を行った時に利用できる枠です。この転換を「卒業」と称しています。

取り組みの期間中に従業員を増やし、小規模事業者から中小企業者になる場合に申請できます。具体的には、以下の表の人数を満たすと中小企業者になります。

| 業種 | 常時使用する従業員の数 |

| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 6人以上 |

| 宿泊業・娯楽業 | 21人以上 |

| 製造業その他 | 21人以上 |

補助上限金額が通常枠の50万円と比べて200万円になるものの、卒業枠を申請し、採択されて取り組みを実施した場合、今後一切小規模事業者持続化補助金を申請できなくなります。

今後の人件費や、再度小規模事業者持続化補助金を活用するタイミングがないかを確認してから卒業枠を選択しましょう。

4.創業枠:最大200万円

創業枠は、過去3年以内に創業している企業・個人事業主に対して補助する枠です。応募する回の受付締切日から起算して、過去3年とするため、算出時期にご注意ください。

ただし、上記の条件に当てはまる全ての企業等が対象になるわけではなく、各市区町村で行われる特例創業支援等事業を受けている必要があります。

また、過去に一度でも創業枠で採択され取り組みを行っていた場合は、創業枠では申請できないため、別の枠を検討しましょう。

5.後継者支援枠:最大200万円

後継者支援枠は、アトツギ甲子園というイベントでファイナリスト・準ファイナリストになった事業者のみが申請できる限定的なコースです。

申請時に、アトツギ甲子園に選出された年度を記載する必要があるため、あらかじめ確認しておきましょう。

【Q.アトツギ甲子園とは?】

アトツギ甲子園は、中小企業庁が主催のイベントで企業の後継者=アトツギがプレゼンテーションと質疑応答を行い、新規事業のアイデアを競うイベントです。

地方予選と決勝があり、決勝進出者がファイナリスト、地方予選の中で特に優秀と認められた者が準ファイナリストという扱いになります。

どちらも経済産業省のホームページで名前が公表されるため、アトツギ甲子園で地方予選以上に進出した方は一度ご確認ください。

対象経費に「資料購入費」「設備処分費」が含まれていた

2024年の小規模事業者持続化補助金では、対象経費「資料購入費」「設備処分費」が含まれていました。

小規模事業者持続化補助金で対象になる経費は決まっており、大きく以下の10種類です。

- 資料購入費:取り組みに必要な図書等の購入費用

- 設備処分費:販路開拓の取り組みのため、不要な設備を廃棄・処分する費用、物品返却時の現状復旧費

まとめ:負担金を少なく販路開拓・生産性向上をして事業を成功させよう

小規模事業者持続化補助金は、主に従業員が少なく規模が小さい企業・個人事業主のみが申請できる補助金です。

経費の2/3(約66%)最大250万円までが補助されるため、トータルの手出しを少なくしながら販路開拓や業務の効率化を図れます。

ただし、補助金には採択(合否)があります。そのため、重要政策加点や政策加点を満たすようにし、採択率をアップさせた状態で申請しましょう。