事業承継・引継ぎ補助金を活用して、経営者も事業も新たな未来を切り拓く!

2025年8月5日

目次[開く]

事業承継・引継ぎ補助金とは?

事業承継・引継ぎ補助金は、次のような取り組みをする中小企業を支援する制度です。

- 引き継ぐ事業で経営革新を実施し生産性の向上を目指す

- M&Aに向けた支援を専門家に依頼する

- 現事業を廃業して新たな事業活動を開始する

事業承継、事業再編・事業統合によって生まれ変わる組織が、設備や人材、広報や外注費などへの投資をするために要する費用の一部が補助されます。

事業を受け継ぐという変化のタイミングを、組織が更に発展するチャンスと捉え、投資を促進することで日本経済の活性化を図ることを目的に経費が補助されます。

ちなみに、名称が少し分かりにくいですが、事業承継補助金、引継ぎ補助金の2つの内容が備わっているわけではなく、「事業承継・引継ぎ補助金」という1つの補助金であることをご注意ください。

成長を支える3つの枠!事業承継・引継ぎ補助金の種類と使い方

事業承継・引継ぎ補助金は、用途に合わせて以下の3つの申請枠が用意されています。

- 経営革新枠

- 専門家活用枠

- 廃業・再チャレンジ枠

それぞれ、対象経費や補助額などが違いますので、以下で詳しく紹介します。

1.経営革新枠

経営革新枠とは、簡単に言うと「会社を譲渡される側」の支援をする枠です。

事業承継やM&Aを契機として経営や事業を引き継いだ、または引き継ぐ予定である中小企業者が、引き継いだ経営資源を活用し、新しい販路を開拓するなどに必要な費用の一部を補助することで、生産性を向上させることを目的としています。

経営革新枠は、枠の中でも3種類の支援の型が存在します。

- 創業支援類型:事業を承継するために開業や法人を設立する場合が対象

- 経営者交代類型:親族や従業員へ代表者を交代する場合が対象。要件を満たせば、未来の承継も対象

- M&A類型:事業再編・事業統合等のM&Aを契機として、経営革新等に取り組む方が対象

M&Aや親子承継などで事業を引き継ぎ、新たな事業に変えていきたい人は経営革新枠を検討してみてください。なお、支援対象には、個人事業主も含まれています。

そのため、次のようなビジョンを持つ方におすすめです

- 新しい商品の開発やサービスの提供を考えている

- 新たな顧客層の開拓や販路拡大を考えている

- 新分野での事業活動を始めたい

- 代表者が高齢のため、親族が後継者となって事業承継を実施したい

経営革新枠の申請条件

事業承継・引継ぎ補助金9次公募の要件やスケジュールを例にして、経営革新枠に必要な2つの申請条件についてご紹介します。

1.一定期間内に事業承継やM&Aによって経営資源を引き継いでいる(予定を含む)こと

ここで言う一定期間とは、9次公募では2019年11月23日~2024年11月22日の期間を指しています。

9次公募の交付申請受付の期間は、2024年4月1日~2024年4月30日であり、過去の日付や未来の日付を含む期間になっています。

つまり、すでに事業承継が完了している会社や、これから事業を引き継ぐ予定がある方でも申請が可能です。

2.事業承継やM&Aを通じ、被承継者から譲り受けた経営資源を活用して、「経営革新」に取り組むこと

さらに、その取り組みが以下のいずれかに該当する必要があります。

- デジタル化:DXに資する革新的な製品・サービスの開発など

- グリーン化:温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発など

事業再構築:新たな製品を製造し又は新たな商品もししくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することなど

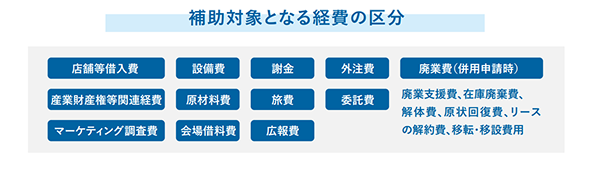

経営革新枠の対象経費

事業承継・引継ぎ補助金「経営革新枠」の補助対象となる経費は以下の通りです。

また、補助率・補助上限額は以下の通りです。経営革新の取り組みと同時に、従業員の賃上げも行った場合、補助上限額や補助率が上がります。

従業員の賃上げは、補助事業期間終了時に以下の基準を満たす必要があります。

- 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上に賃上げする

- 上記1を既に達成している事業者は、補助事業期間終了時に、交付申請時点での事業場内最低賃金から+30円以上の賃上げを行う

賃上げを行うことで、補助上限額が200万円も高くなることから、補助金申請時には、賃上げも検討することをおすすめします。

2.専門家活用枠

専門家活用枠は、中小企業や小規模事業者がM&Aを行う際の「専門家への依頼費用」を補助してくれます。

ここで言う専門家とは、M&A仲介業者やファイナンシャルアドバイザー(FA)などを指しております。

専門家活用枠には、2つの支援類型が用意されています。

- 買い手支援類型(Ⅰ型)

事業再編・事業統合に伴い、株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業者を支援

- 売り手支援類型(Ⅱ型)

事業再編・事業統合に伴い、株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業者を支援

買い手支援型と売り手支援型に分かれているため、「会社を譲渡される側」と「会社を譲渡する側」のそれぞれで活用できます。

特に、次のようなビジョンを持つ方におすすめです

- M&Aの相談が既にあり、成約を目指している方

- M&Aを検討している方

- 引退を考えているが後継者がおらず、会社を売却して資金を得たい方

専門家活用枠の申請条件

9次公募の要件やスケジュールを例にして、申請条件についてご紹介します。

専門家活用枠では、補助事業期間内に経営資源の引継ぎ(M&A)が着手もしくは実施されることが条件とされています。

ここで言う補助事業期間とは、9次公募の交付決定日から2024年11月22日までの期間を指しており、専門家活用枠の9次公募は2024年4月1日~2024年4月30日が交付申請受付期間と定められていました。

経営革新枠とは違い、補助事業期間は過去の日付は対象外となることから、今後の計画として考える必要があります。

ただし、経費としては過去の契約が認められる場合があります。

事業再編・事業統合等を進めるにあたって、M&A仲介業者やファイナンシャルアドバイザー(FA)に関する専門家との委託契約が、補助事業期間の前に締結していた場合、対象経費になる可能性があります。

専門家活用枠の補助経費

対象となる経費は、専門家への委託費以外にも以下の経費が認められています。

また、補助率と補助上限額は次の通りです。

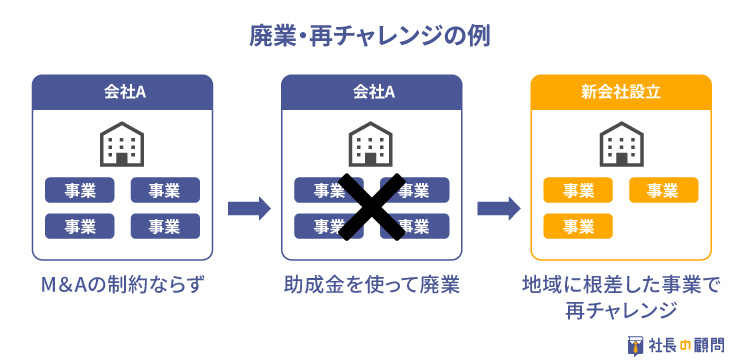

3.廃業・再チャレンジ枠

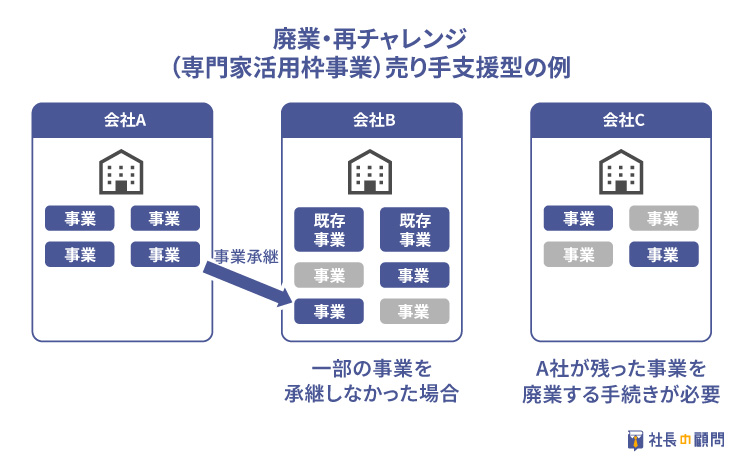

廃業・再チャレンジ枠では、新たにチャレンジするために、事業承継や事業再編で他の会社に引き継がれなかった事業と共に、現在の会社を廃業させるための経費の一部を補助してくれます。

例として、経営革新枠を活用して事業を譲り受けた会社が、マーケットの変化による事業戦略の見直しなどにより、業績の良い事業に集中するため、その他の事業を廃業する際に活用できます。

補助金の枠名が「廃業」となっていますが、「一部の事業を廃止させる。」というニュアンスで考えると理解しやすくなります。

廃業・再チャレンジ枠は、次の2つに分かれています。

- 併用申請型

- 再チャレンジ申請型

1.併用申請型

廃業・再チャレンジ枠の「併用申請型」は、経営革新枠や専門家活用枠と同時に申請できる型になります。併用申請型の内容は次の通りです。

| ・経営革新枠 ・専門家活用枠(買い手支援型) | 譲り受けた事業の一部や既存の事業を廃業する場合に申請可能 |

| ・専門家活用枠(売り手支援型) | 事業譲渡後に残った事業を廃業する際に申請可能 |

下記の図のように必要な事業のみが事業承継され、その他の事業が残された場合は、残った事業と共に会社を廃業させる必要が出てきます。

上記の図を例にすると、

- 会社Aの目線では、専門家活用枠(売り手支援類型)と廃業・再チャレンジ枠(併用申請型)

- 会社Bの目線では、経営革新枠または専門家活用枠(買い手支援型)

が、事業承継・引継ぎ補助金の該当枠となります。

同一の補助対象事業において、「買い手支援類型(Ⅰ型)」「売り手支援類型(Ⅱ型)」、それぞれ1社が交付申請が可能です。

つまり上記の図でいうと、会社Bが専門家活用枠を活用する場合、1つのM&Aに対して、買い手側(会社B)・売り手側(会社A)の両方とも事業承継・引継ぎ補助を申請することができます。

図の例に戻ると、事業をB社に手放したA社は、残った事業を廃業し、再チャレンジすることで廃業・再チャレンジ事業の対象となることができます。

2.再チャレンジ申請型

M&Aなどによる事業譲渡に取り組んだものの、成約に至らなかった事業者が、地域の新たな雇用創出や経済活性化に向けた挑戦するために既存事業を廃業する際に申請が可能です。

取り組みの中で、M&Aのマッチングサイトや支援機関への登録を行い、自主的にM&Aを進めたケースは対象外です。

上記の図では矢印で流れを説明しております。

時系列で行くと廃業した後に再チャレンジとなりますが、補助金の申請では「再チャレンジするために、現在の事業を補助金を活用して廃業させる」という説明と具体的な再チャレンジの計画を記入する必要があります。

廃業・再チャレンジ枠の申請条件

再チャレンジ型に申請するためには、2つの条件があり、いずれも満たす必要があります。

- 一定期間内にM&A(事業の譲り渡し)に着手していること

交付申請期日の間に、売り手としてM&Aに着手し、6か月以上取り組んでいることが条件となります。

- 補助事業期間内に既存法人(事業)の廃業を完了した上で、再チャレンジをすること

補助事業期間中に廃業を完了する必要があります。なお、この場合の廃業は事業の一部を廃業するのではなく、会社自体の廃業が要件となります。

廃業・再チャレンジ枠の補助経費

対象となる経費は次の通りです。

ここまで3つの支援枠について解説してきました。次に、事例を交えて各制度の概要について紹介していきます。

活用のヒント!事業承継・引継ぎ補助金の事例集

事業承継・引継ぎ補助金のホームページに公開されている事例集から、いくつかピックアップしてご紹介します。

事業承継の相手について、専門家の活用方法などについて参考にしてください。

1.経営革新 × 経営者交代型

従業員12名の園芸サービス業において、長男への事業承継を行った事例をご紹介します。

この会社では、父親の高齢化に伴い、事業承継に踏み切りました。取引先との関係を維持するために、当初は父と長男の両方が代表権を持っていましたが、3年ほど経過した後、父親が代表取締役を退任し、長男が新たに代表取締役に就任しました。

■補助事業期間に実施した取組

経営革新に関連する新規事業として、地域の特産品や伝統野菜の育苗や販売・サービスを一般の方々に提供する事業を展開しました。育成が難しいとされる地域特産や伝統野菜について、土づくり、農資材の使い方、育て方までを支援することで、一般向けの農産市場の開拓に貢献しています。

他にも、以下の取り組みが実施されました。

- 赤字の支店を閉鎖し、従業員を本社に集約

- 余剰となった人員を新規事業に配置換えし、新規事業のリソースを確保

- 新規事業のための設備投資を行い、ホームページのリニューアルも実施

補助事業において使われた経費の種類は以下の通りです。

- 設備費

- 外注費

- 解体費

2.経営革新 × M&A型

従業員5名の建築内装および設備工事業において、事業承継を行った事例をご紹介します。

承継した相手は、取引先の代表でした。この事業承継の背景には、後継者不在と経営者の高齢化により、廃業以外の選択肢がなかったことがありました。28年前から取引があり、その間、顧客とのつながりを大切にする営業方針に強く感銘を受けていた取引先から、もし廃業するのであれば継承したいと提案されました。

■補助事業期間に実施した取組

新たに木製製品(建具、家具など)の製作販売を開始。他社製品との差別化を図るため、レーザー加工機の導入を検討しており、これにより顧客の細かい要望に応える製品を提供し、付加価値を高めることで受注拡大を目指しています。

補助事業で使用した経費の種類は以下の通りです。

- 設備費

3.専門家活用 × 売り手支援型

従業員7名の建物サービス業における事業承継の事例をご紹介します。

代表者は69歳であり、事業承継の第一の目的は、従業員の雇用継続と取引先との取引維持でした。株式譲渡に際し、対価さえ得られれば相手は誰でも良いというわけではなく、当社や従業員が保有する排水管洗浄技術を活かせる相手に引き継ぎたいという強い希望がありました。

■補助事業期間に実施した取組

専門家とアドバイザリー契約を結んで以降、複数の企業とトップ面談を重ねて相手探しを行いました。その結果、当初の目的を満たし、代表自身も納得できる相手に出会うことができました。業務の詳細な引継ぎはこれからだが現時点で目的を達成できたと考えている。なお、引継ぎの形態は株式譲渡です。

補助事業で使用した経費の種類は以下の通りです。

- 委託費

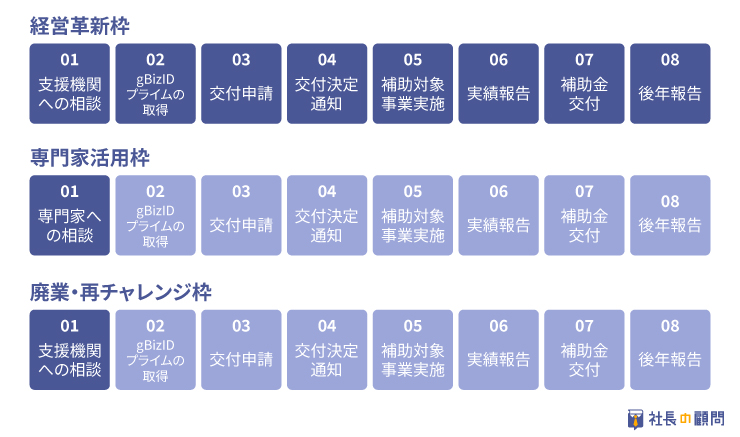

手続きの流れを解説!事業承継・引継ぎ補助金申請のフローガイド

事業承継・引継ぎ補助金の申請から補助金交付までの流れは、最初に相談する相手先が違うだけで、3つの枠で大きな違いはありません。申請フローは次のような流れになります。

事業主が気になりやすい補助金の交付は、事業実施後になりますのでご注意ください。

事業継承・引継ぎ補助金は、申請をすれば必ず採択されるわけではありません。また、公募から募集締め切りまでが短く設定されていますので、事前の準備が欠かせません。

次に、事業承継・引継ぎ補助金の採択率や採択のポイント、募集期間などについて詳しくは以下で紹介していきます。

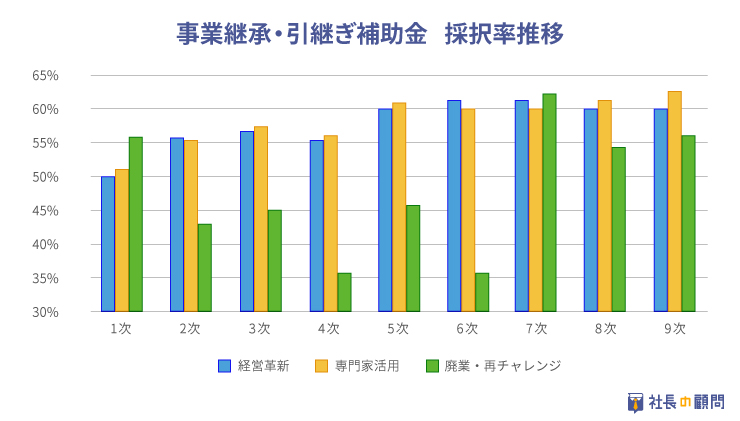

採択されるには?事業承継・引継ぎ補助金の実際の採択率を知ろう

事業承継・引継ぎ補助金の採択率は、廃業・再チャレンジ枠の変動が激しいですが、経営革新枠、専門家活用枠については50%~60%前後を推移しています。

ただし、申請者数が増減すると採択率も変わりますので、あくまで目安として捉えましょう。

また、事業再構築補助金(第11回採択率26.4%)やものづくり補助金(18次採択率35.8%)に比べ採択率が高いことから、「申請が簡単なのでは」と感じるかもしれません。

しかし、採択率が高いからといって簡単に通るわけではありません。

むしろ、事業承継・引継ぎ補助金は難易度が高く、専門家をいれないと採択はほぼ不可能だと言う専門家もいます。そのため、専門家のサポートがあっても採択率が50~60%程度と考えれば、非常に難易度の高い補助金であるとも言えます。

1回目の申請で不採択になったとしても、計画を見直して繰り返し挑戦する姿勢が大切です。

採択を目指すための重要チェックポイント

事業承継・引継ぎ補助金の公募要領には審査項目が明記されています。

以下のポイントを抑えることで採択率が上がりますので、交付申請用紙を作成するときの参考にしてください。

なお、経営革新枠の申請に必要な書類フォーマットは、事業承継・引継ぎ補助金のホームページからダウンロードが可能です。

1.経営革新枠での審査ポイント

ホームページに掲載されている募集要項にて、「審査」の欄に書かれている文言は以下の通りです。

【経営革新等に係る取組の独創性】

技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること。

【経営革新等に係る取組の実現可能性】

商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること。事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること。販売先等の事業パートナーが明確になっていること。

【経営革新等に係る取組の収益性】

ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス、又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があること。

【経営革新等に係る取組の継続性】

予定していた販売先が確保できない等、計画通りに進まない場合も事業が継続されるよう対応が考えられていること。事業実施内容と実施スケジュールが明確になっていること。また、売上・利益計画に妥当性・信頼性があること。

引用:中小企業生産性革命推進事業「事業承継・引継ぎ補助金 経営革新枠【公募要領】」

公募要領には、審査のポイントとして独創性、実現可能性、収益性、継続性について書かれています。

事業承継の内容を改めて見直し、4つのポイントに注意しながら申請用紙に記入して、採用率アップを目指しましょう。

専門家活用枠での審査ポイント

専門家活用枠の公募要領では、以下のような審査ポイントが書かれています。

① 買い手支援類型(Ⅰ型)

- 経営資源引継ぎの計画が補助事業期間内に適切に取り組まれるものであること

- 財務内容が健全であること

- 買収の目的・必要性

- 買収による効果・地域経済への影響

- 買収実現による成長の見込み(自社の事業環境や外部環境を踏まえること)

② 売り手支援類型(Ⅱ型)

- 経営資源引継ぎの計画が補助事業期間内に適切に取り組まれるものであること

- 譲渡の目的・必要性が明確であること

- 譲渡による効果・地域経済への影響

引用:中小企業生産性革命推進事業「事業承継・引継ぎ補助金 専門家活用枠【公募要領】」

買い手支援類型については、財務内容、目的や必要性、地域経済への影響度が審査のポイントとして明記されています。

売り手支援類型では、目的や必要性、地域経済への影響度について重要視されています。

3.廃業・再チャレンジ枠での審査ポイント

専門家活用枠の公募要領では、以下のような審査ポイントが書かれています。

1.再チャレンジに係る取組を実現するために事業を廃業する必要性

再チャレンジに係る取組を実現するために、既存事業の廃業(設備撤去、解体等)が必要な理由が明確になっていること。

2.廃業に向けた準備

廃業に伴う自社の従業員の再就職方針や既存取引先への支払い方針、取引先の引継ぎについて、明確にしていること。

3.再チャレンジに係る取組の実現性

これまでの技術やノウハウ、アイディア、経験等を踏まえて、実現可能な事業であること。

引用:中小企業生産性革命推進事業「事業承継・引継ぎ補助金 廃業・再チャレンジ枠【公募要領】」

事業内容を整理し、一部で廃業する部分の必要性について、明確になっているかがポイントになっています。また、廃業に向けて従業員の進退や、取引先との支払い方針について具体的に記入されているかが見られます。

各審査ポイントについて、申請用紙と見比べると審査ポイントの意図などが理解しやすくなります。申請用紙のフォーマットはホームページに掲載されていますので、ダウンロードしてご覧ください。

参考:事業承継・引継ぎ補助金事務局 経営革新枠「交付申請時の必要書類」

事業承継・引継ぎ補助金事務局 専門家活用枠「交付申請時の必要書類」

事業承継・引継ぎ補助金事務局 廃業・再チャレンジ枠「交付申請時の必要書類」

事業承継・引継ぎ補助金の3つの注意点

事業承継・引継ぎ補助金には、申請期間など注意しなければいけないポイントがいくつかあります。

そこで、ここからは3つの注意ポイントをご紹介していきます。

1.公募開始から締め切りまでのスケジュールがタイト

事業承継・引継ぎ補助金は、公募が出てから募集締め切りまでが短期間に設定されているので、事前の準備が欠かせません。

9次公募のスケジュールは次の通りでした。

- 2024年3月18日 公募要領開示

- 2024年4月1日 9次公募の交付申請受付を開始

- 2024年4月30日 募集締め切り

- 2024年6月4日 9次公募の採択者を決定

公募要領の公開から募集締め切りまで約2か月間しかありませんので、申請用紙などの準備は早くから済ませておく必要があります。

2.次年度の公募について

2024年11月時点で、事業承継・引継ぎ補助金の11次公募に関する情報は発表されていません。

今までのスケジュールでいくと、早い場合2月から3月頃から公募が始まるため、事業承継・引継ぎ補助金の申請を検討している方は、早めに準備を進めておくことが重要です。

事業継承・引継ぎ補助金は、年度が切り替わることに公募名のナンバーがリセットされることはなく、次の公募は11次公募となる可能性があります。

そのため、過去の情報に惑わされてしまうことも大いにあるのです。「実は1年前のスケジュールを見ていた」「最新のホームページだと思っていたら、過去の公募内容だった」ということがないように、公募名等はしっかり確認しましょう。

補助金と助成金は一緒に使える?

補助金や助成金では、同一の事業内容に対しての併用は不可というルールがあるので、事業承継に関する助成金の活用は難しいです。

一方で、事業承継の手法によっては、事業継承・引継ぎ補助金の別枠を同時に使える場合もあります。

経営革新枠の創業支援類型またはM&A類型と、専門家活用枠の買い手支援類型(Ⅰ型)など、経営革新枠と専門家活用枠を同時に申請することも可能です。

申請の難易度は上がりますが、事業承継・引継ぎ補助金ではこのように同時申請が可能なケースもあります。

また、事業継承に対してではなく、雇用や従業員の待遇改善等を実施したい場合は、同一事業であっても他の助成金が対象になる場合があります。

例えば、以下のようなケースで助成金の申請を検討できます。

・いままでパートだった従業員を、事業承継を機に正規雇用にしたい

➔キャリアアップ助成金が申請可能

・事業承継を機に就業規則を変更して定年を70歳にしたい

➔65歳超雇用推進助成金が申請可能

・新規事業の立ち上げなどに伴い、従業員に新たな分野で必要となる知識及び

技能を習得させるための訓練を受けさせたい

➔人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)が申請可能

同時に併用できる補助金と助成金はどれかを知りたいなどのご要望は、ぜひ専任のコンシェルジュチームがいる「社長の顧問」にご相談ください!

240万人以上の経営者が70歳に達する日本の経済

中小企業では高齢の経営者の高齢化から来る事業継承問題も深刻な問題のひとつです。

中小企業庁が発表した資料によると、2025年には経営者が70歳以上の中小企業が約245万社にまで増加し、約半数を占める127万社では後継者が決まっていないといわれています。

参考:中小企業庁「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」

円滑な事業承継のためには、早期の着手が大切です。

代表の引退を検討している方は、継続か廃業かを早めに判断し、専門家に相談するといいでしょう。

そもそも事業承継ってなんだっけ?相手によって分かれる事業承継の種類

事業承継とは、経営者が自分の会社や事業を後継者に引き継ぐことを言います。

以前は、経営者の子どもや信頼できる部下が後継者になるケースが多く見られましたが、近年は休業や廃業を余儀なくされる企業が増えています。なかには、黒字経営にもかかわらず後継者不在で廃業というケースも珍しくありません。

事業承継には、承継先の属性の観点から、大きく3つに分けられます。

- 親族内承継

親族内承継は、経営者の親族に引き継ぐ方法です。関係者に受け入れられやすく、準備期間を確保できる点が利点ですが、親族間で争いが起きる可能性があります。 - 企業内承継

親族外の従業員に引き継ぐ方法です。経営者が資質を確認できる利点がある一方で、後継者の資金不足のリスクも考慮が必要です。 - 第三者承継(M&A)

M&Aで会社を外部に譲渡する方法です。親族や従業員に適任者がいない場合に有効ですが、従業員の雇用維持のために承継後の方針確認が必要です。

このように、事業承継にはいくつかの選択肢があります。

事業を継いでくれる相手が見つからない、そんなときはどうすればいいの?

事業承継の支援として、国は公的相談窓口を設置し、日本政策公庫も無料で支援を行っています。

全国にある「事業承継・引継ぎ支援センター」では、事業承継に興味を持った方が気軽に相談できます。また、日本政策公庫の事業承継マッチング支援では、後継者がいない方と新たに事業を始めたい方を無料でつなぐサービスを提供しています。

このように、事業承継の相談やマッチングサービスは基本的に無料で利用できるため、まずは計画を立ててから補助金の申請を進めるとよいでしょう。

参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「事業承継・引継ぎ支援センター」

まとめ:事業承継・引継ぎ補助金の制度を理解し、会社を受け渡す準備を早期に進めましょう!

事業承継は特別なものではなく、多くの中小企業が直面する課題です。

企業の未来をしっかり見据えながら、早めに準備を始めておくことが大切です。

後継者が見つからずに廃業して引退するのは寂しいものです。無料の支援を利用し、補助金を活用することで、専門家のサポートを受けながら適切な承継先を見つけて会社を譲渡できます。引退後も、企業が新たな形で社会に貢献し続けられるようになります。

また、これまで全力で企業を支えてきた代表者も、事業を引き渡すことで第二の人生を歩むことができます。

事業承継は、それぞれ新たな未来を切り拓くチャンスです。

そのチャンスをせっかくなら補助金を受け取りながらつかんでみませんか?