【すぐ診断できる】人材開発支援助成金とは?対象訓練や事例も解説

2025年9月15日

目次[開く]

人材開発支援助成金とは研修や訓練を行う時に申請できる助成金

人材開発支援助成金とは、研修や訓練を行った際に申請できる助成金です。

講座などの受講費用だけでなく、賃金についても助成されるため、金銭的な負担を減らしながら従業員のスキルアップを図れます。OFF-JTだけでなく、OJTとの組み合わせでも対象になるため活用できる可能性が高く、人気の助成金の1つです。

※補足説明

OFF-JT:実際の業務とは別にセミナー・講習などで知識・技術を身に着ける訓練

OJT:実際に業務を行いながら知識・技術を身に着ける訓練

ただし、人材開発支援助成金を申請するには計画届の提出が必要です。計画作成に伴って「職業能力開発推進者」の選任が必要であり、社内向けに「事業内職業能力開発計画」を作成し従業員に周知する必要があります。

自社はどれに該当する?人材開発支援助成金の診断シート

人材開発支援助成金はコースが多く、どのコースが対象になるかの判断が難しい場合があります。

ここでは、人材開発支援助成金のどのコースが対象になるかを自己診断できるシートを紹介します。詳しいコースについては後ほど解説しますので、まずは診断を始めてみましょう。

【全業種共通】人材開発支援助成診断シート

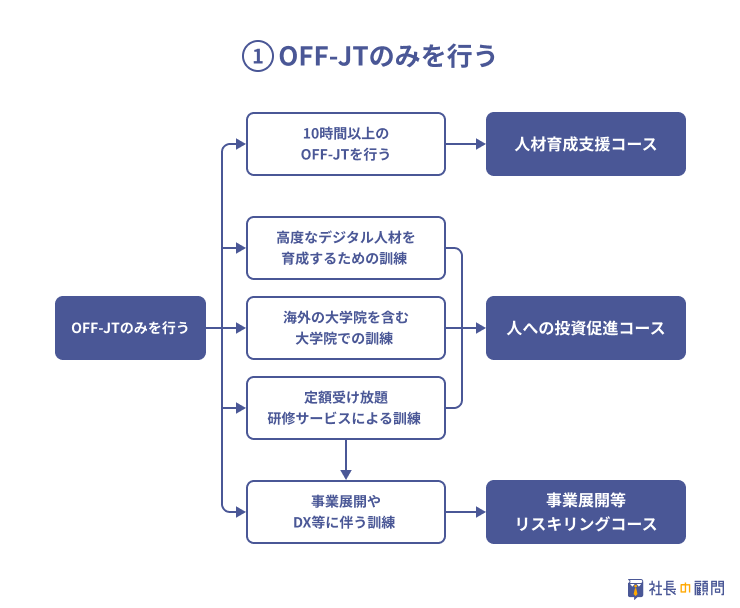

【1.OFF-JTのみを行う場合】

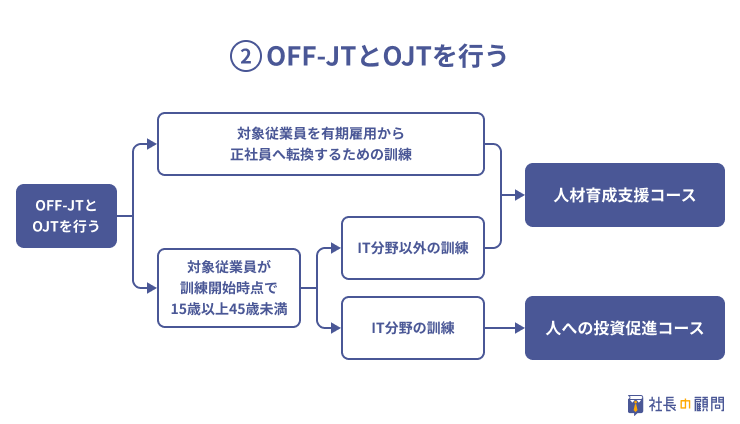

【2.OFF-JTとOJTを行う場合】

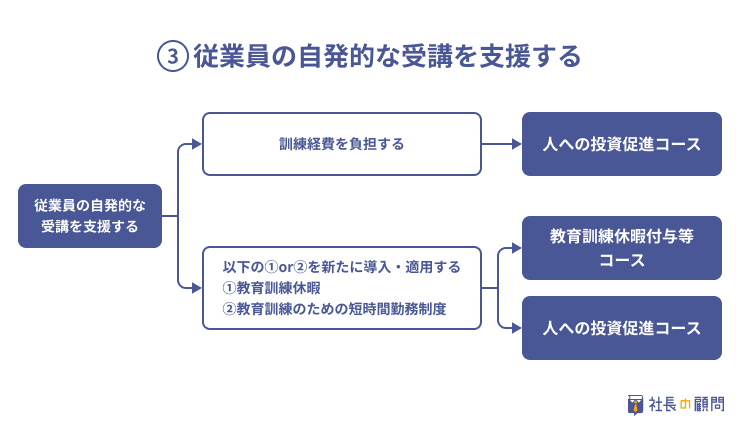

【3.従業員の自発的な受講を支援する場合】

それぞれのコースは次の項目で解説します。まずは貴社が行いたい訓練からコース名をご確認ください。

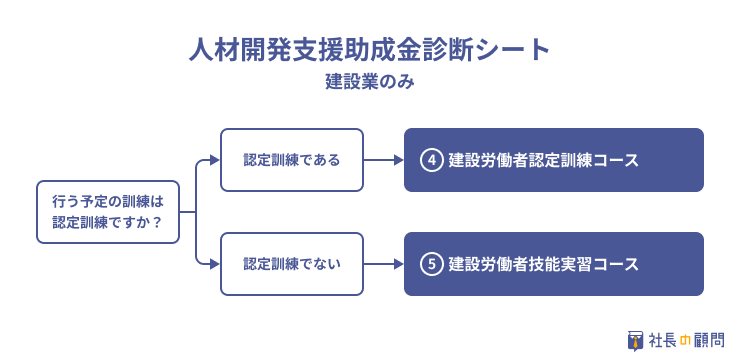

また、建設業の場合は独自のコースがあります。対象訓練が認定訓練か否かにより異なりますので、以下の図をご覧ください。

【建設業限定】人材開発支援助成診断シート

人材開発支援助成金には6つのコースがある

人材開発支援助成金では以下の6つのコースが用意されています。

- 人材育成支援コース:最大1,000万円

- 教育訓練休暇等付与コース:最大36万円

- 人への投資促進コース:最大2,500万円

- 事業展開等リスキリング支援コース:最大1億円

- 建設労働者認定訓練コース:最大1,000万円

- 建設労働者技能実習コース:最大500万円

1〜4のコースでは、中小企業か大企業かにより割合は価格が変動します。

コースごとに条件や受給金額が異なるため、正しく制度を利用するためにもそれぞれ見ていきましょう。

※最大金額は1年度あたりの最高金額です

1.人材育成支援コース:最大1,000万円

人材育成支援コースは、職務に関連した知識・技能を習得させるため訓練を行う時に申請できるコースです。

先ほどの人材開発支援助成金の診断シートで見ると、

- OFF-JTのみ行う→10時間以上のOFF-JTを受けさせるケース

- OFF-JTとOJTを行う→45歳未満の従業員のIT以外の訓練を受けさせるケース

- OFF-JTとOJTを行う→有期雇用労働者を正規雇用のために訓練を受けさせるケース

この3つのケースいずれかに該当するとき、人材育成支援コースが当てはまります。

このコースの種類は大きく以下の3つに分かれます。

| 訓練の種類 | 申請できるシーン |

| 1.人材育成訓練 | 10時間以上のOFF-JTを受けさせる場合 |

| 2.認定実習併用職業訓練 | 厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練を受けさせる場合 |

| 3.有期実習型訓練 | 有期雇用労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換するための訓練を受けさせる場合 |

受給対象になった場合、以下の金額を受け取れます。

| 訓練の種類 | 訓練費用に対する助成率 | 従業員1人あたりの時給助成額 | OJTを同時に行う場合の助成額 |

| 1.人材育成訓練 | 無期・正社員:45%(30%) 有期:70% | 800円(400円)/時(1人あたり) | なし |

| 2.認定実習併用職業訓練 | 45%(30%) | 800円(400円)/時(1人あたり) | 20万円(11万円)/コース(1人あたり) |

| 3.有期実習型訓練 | 有期→正社員:75% | 800円(400円)/時(1人あたり) | 10万円(9万円)/コース(1人あたり) |

※1( )は中小企業以外の金額

※2 補足説明

有期:有期雇用労働者

無期:無期雇用労働者

有期→正社員:有期雇用労働者を正社員化した場合

このコースは、キャリアアップ助成金の正社員化コースと併給可能です。特に「有期実習型訓練」をご検討中の方は、キャリアアップ助成金の申請もご検討ください。

参考:キャリアアップ助成金とは?使える場面(コース)と、もらえる金額をわかりやすく解説

2.教育訓練休暇等付与コース:最大36万円

教育訓練休暇等付与コースは、従業員が自発的に訓練を受ける時に、有給休暇を付与することで申請できるコースです。

計算はシンプルで、有給休暇を付与する制度を導入して実施した場合、30万円を受給できます。また、特定の期間に5%賃金アップをした場合は、6万円が加算され、合計36万円になります。

先ほどの人材開発支援助成金の診断シートで見ると、

- 従業員の自発的な受講を支援する→教育訓練休暇や教育訓練のための短時間勤務制度を導入し訓練を受けさせるケース

上記のケースに該当するとき、教育訓練休暇等付与コースが当てはまります。

| 条件 | 受給額 |

| 教育訓練休暇制度を導入した | 30万円 |

| 適用計画期間の最終日の翌日から1年以内に賃金を5%アップした | +6万円 |

※特定の期間:適用計画期間の最終日の翌日から1年以内

ただし、法律で決まっている有給休暇とは別に付与しなければならない点にご注意ください。

3.人への投資促進コース:最大2,500万円

人への投資促進コースはやや特殊なコースであり、コースの中でも複数のメニューに分かれています。それぞれ使える場面が異なるため、詳しくは以下の表をご覧ください。

先ほどの人材開発支援助成金の診断シートで見ると、

- OFF-JTのみを行う→高度なデジタル人材を育成するための訓練を行うケース

- OFF-JTのみを行う→海外の大学院を含む大学院での訓練ケース

- OFF-JTのみを行う→定額受け放題研修サービスによる訓練ケース

- OFF-JTとOJTを行う→45歳未満の従業員にIT分野の訓練を受けさせるケース

- 従業員の自発的な受講を支援する→訓練経費を負担するケース

- 従業員の自発的な受講を支援する→教育訓練休暇や教育訓練のための短時間勤務制度を導入し訓練を受けさせるケース

この6つのケースのいずれかに該当するとき、人への投資促進コースが当てはまります。

| 訓練メニュー | 申請できるシーン | 経費助成率 (中小企業の場合) |

| 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 | 高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成 | 75% |

| 情報技術分野認定実習併用職業訓練 | IT分野未経験者の即戦力化のための訓練を実施する場合に助成 (OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練) | 60% |

| 定額制訓練 | サブスクリプション型の研修サービスによる訓練を利用する場合に助成 | 60% |

| 自発的職業能力開発訓練 | 労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する場合に助成 | 45% |

| 長期教育訓練休暇等制度 | 働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務等制度を導入する場合に助成 | 20万円 |

人への投資促進コースは、国民からの提案を踏まえて作られたコースなため、多くの企業の悩みに合致する可能性が高いコースです。

特に「定額制訓練」では、サブスクリプション型の受講サービスも対象になるため、ITスキルや、セキュリティの知識など従業員一人ひとりに必要なスキルアップを図れます。

4.事業展開等リスキリング支援コース:最大1億円

事業展開等リスキリング支援コースは、10時間以上のOFF-JTを行うとともに、以下のいずれかの訓練に該当する場合申請できます。

- 新たな製品・サービスの展開により新分野に進出する際、必要な知識・技能を取得する訓練

- DX化やカーボン・ニュートラル化を進める場合に必要な知識・技能を取得する訓練

先ほどの人材開発支援助成金の診断シートで見ると、

- OFF-JTのみを行う→事業展開やDX等に伴う訓練(定額制のものを含む)を行うケース

上記のケースに該当するとき、事業展開等リスキリング支援コースが当てはまります。

条件を満たすと、以下の金額が受け取れます。

| 助成率・金額 | 限度額 | |

| 経費助成 | 75%(60%) | 30~50万円 (20~30万円) |

| 賃金助成 | 1000円(500円) | 1,200時間分

※専門実践教育訓練なら1,600時間 |

※1( )は中小企業以外の金額

※2 経費助成の限度額は1人1訓練あたり

助成率が75%と高く、近年人気のコースです。ただし、下記訓練については、経費助成のみの助成になるためご注意ください。

- eラーニングによる訓練

- 通信制の訓練

- 定額制サービスによる訓練

※なお、定額制サービスの上限額は「1人1月あたり2万円」です。

- 育児休業中の従業員に対する訓練

5.建設労働者認定訓練コース:最大1,000万円

建設労働者認定訓練コースは、建設業のみのコースです。

以下のうち、どちらかを満たした場合に申請できます。

- 認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を実施した場合

- 建設労働者に対して認定訓練を受講させた場合

※認定訓練とは?

認定訓練とは「職業能力開発促進法」に規定された一部の訓練のことです。建設労働者認定訓練コースでは、建設関連の訓練に限ります。経理事務や営業販売などは対象外になるためご注意ください。

| 助成率・金額 | 限度額 | |

| 経費助成 | 約16.6% | 1,000万円/年度 |

| 賃金助成 | 3,800円/日 |

認定訓練は訓練期間が1年のものも多いため、中長期的に活躍する人材を育成したい時におすすめのコースです。

6.建設労働者技能実習コース:最大500万円

建設労働者認定訓練コースも、建設業のみのコースです。

若年者等の育成と、熟練技能の維持・向上を図るため、キャリアに応じた技能実習を実施した場合に申請できます。

| 助成率・金額 | 限度額 | |

| 経費助成 | 45~75% (従業員数や内容により変動) | 10万円/人 (1つの技能実習につき) |

| 賃金助成 | 7,600~9,405円/日 | 15万2,000円~18万8,100円/人 (20日分まで) ※通学制かつ1日3時間以上受講した日数 |

ここでいう従業員数は、雇用保険の被保険者です。大きく20名以下か、21名以上かで割合が変化します。

学科と実技を含めても認定訓練より短くなるケースが多く、即戦力化したい時にも使えるコースです。

人材開発支援助成金を活用する3つのメリット

人材開発支援助成金を利用することで、以下のようなメリットがあります。

- 高額な訓練やサブスクサービスを低価格で活用できる

- DX化など経営課題の解決に繋がる

- 申請前に開始した訓練も適用されるコースがある

1.高額な訓練やサブスクサービスを低価格で活用できる

人材開発支援助成金のコースでは、経費助成率が定められたものがあります。かかる経費の半額以上助成されるコースが多く、実費では中々踏み切れない訓練でも低価格で利用できます。

ただし、助成金は後払いになる点にご注意ください。一旦訓練にかかる経費は全額を支払い、その後助成金の対象になれば助成金が振り込まれる流れになります。

2.DX化など経営課題の解決に繋がる

経営課題の解決に繋がるのもメリットの1つです。

よくある悩みに、最新のデジタルツールを従業員が使いこなせないというものがあります。

例えば、ECサイトを立ち上げたとしても、商品の出品方法や送料の設定がわからなければ使えません。

経営課題の解決のためにはツールだけでなく、従業員のスキルが必要不可欠です。人材開発支援助成金はスキルアップの際に使える助成金なので、活用し経営課題の解決に繋げていきましょう。

3.申請前に開始した訓練も適用されるコースがある

申請前に開始した訓練であっても、人材開発支援助成金の対象になる可能性があります。人への投資促進コースの「定額制訓練」では、契約途中であっても助成金を申請できます。

助成金の多くは、既に行動を起こしてしまっていると申請できないものがほとんどです。しかし後から情報を得たとしても申請できるのが人材開発支援助成金のメリットです。

もし、今契約中のサブスクリプション型訓練がある場合は対象になる可能性がありますので、一度確認してみましょう。

ただし、定額制訓練以外のコースでは、訓練開始の1ヶ月前に申請が必要なため、ご注意ください。

人材開発支援助成金を申請するための前提条件

人材開発支援助成金を申請するには、雇用保険に入っている必要があります。具体的には以下の通りです。

また、業務命令で受講させる場合は、追加で以下の条件が必要です。

これらの条件を満たす場合は、人材開発支援助成金を申請できる可能性があります。受講しようとする訓練がある場合は、上記の内容を確認し、満たせる場合は人材開発支援助成金の申請を検討しましょう。

訓練が人材開発支援助成金の対象になった6つの過去事例

ここでは人材開発支援助成金の事例を紹介します。

人材開発支援助成金の活用イメージだけでなく、具体的な金額や訓練内容についても紹介しているため、自社と似た状況が無いかぜひ照らし合わせてご覧ください。

1.人材育成支援コース:測量の専門学校へ1年入校させた事例

若手職員の資格取得やスキルアップに活用した事例です。

この会社は測量会社であり、測量士の資格が必要不可欠です。そこで若手社員に対し、業務命令で測量の専門学校へ1年間入校させ、測量士の資格を取得させることにしました。

その間の所要経費の一部に、人材開発支援助成金を活用しています。具体的な金額は以下の通りです。

| 料金内訳 | 金額 |

| 訓練費・賃金総額 | 213万円 |

| 助成額 | 118万4,000円 |

| 実質金額 | 94万6,000円 |

このように、長期的な訓練かつ、入校を必要とするものでも人材育成支援コースを活用できます。

2.人への投資促進コース(定額制訓練):定額制訓練を契約済みの状態から申請した事例

既に契約済みのサブスクリプション型研修に対して助成金を受け取った事例です。

この会社は情報通信業を営んでおり、新入社員に対して1年間定額受け放題のeラーニングを導入していました。eラーニング導入時は助成金のことを知らず、後々になって対象になることを知り申請しました。

契約途中からの申請なため、満額とはいきませんが、以下の助成額を受給しています。

| 料金内訳 | 金額 |

| 訓練費・賃金総額 | 42万円 |

| 助成額 | 14万4,900円 |

| 実質金額 | 27万5,100円 |

人への投資促進コースの「定額制訓練」では、契約途中の訓練でも申請できる可能性があります。「既に導入してしまったから...」と諦めず、助成金の対象になるか定額制訓練の条件を確認してみましょう。

3.人への投資促進コース(高度デジタル人材育成訓練):AI技術の基礎と応用知識を大学の講座で学ばせた事例

この事例では、社内でAI技術を活用しマーケティングを行うプロジェクトを立ち上げたものの、社内にAI技術に対応できる人材がいませんでした。そこで、大学が提供する社会人向けの講座に参加させ、AI技術の基礎と応用知識を身に着けさせることに。

助成額は以下の通りで受給できました。

| 料金内訳 | 金額 |

| 訓練費・賃金総額 | 23万円 |

| 助成額 | 17万8,000円 |

| 実質金額 | 5万2,000円 |

また、オーダーメイド型訓練の開発・設定費用も助成対象になるため、大学に依頼し自社専用のカリキュラムを組んでもらう場合も、助成金を受け取れる可能性があります。

4.事業展開等リスキリング支援コース(事業展開):ECサイトのノウハウを身に着けさせた事例

新たな分野に進出する際に、必要となる知識と技術を学ばせ助成金を受け取った事例です。

この会社は元々ラーメン屋を営んでいましたが、コロナ禍で客足が減少しました。そこで、売上回復と新たな顧客獲得のため、ECサイトを開設して商品を販売します。

ECサイトの知識や経験も無い状態でのスタートでしたが、意欲的な従業員がおり、ビジネス講座を受講することでECサイトのノウハウを身に着けました。

この講座受講に対して、以下の金額が助成されました。

| 料金内訳 | 金額 |

| 訓練費・賃金総額 | 120万円 |

| 助成額 | 101万5,500円 |

| 実質金額 | 18万4,500円 |

事業展開等リスキリングコースは、経費の助成率が75%と高く、格安で講座を受けられます。

5.事業展開等リスキリング支援コース(DX化):DXの基礎知識を定額制の研修で学ばせた事例

この事例はDX化を1から行った際に、人材開発支援助成金を受給できた事例です。

この会社は元々管理等をアナログで行っており、DX化に課題を抱えていました。デジタルツールの導入だけでなく、従業員のスキル不足・リテラシー不足が大きな課題だったとのことです。

全社員を一ヶ所に集めての研修も現実的に不可能なため、1年契約の定額制研修を受けることにしました。

| 料金内訳 | 金額 |

| 訓練費・賃金総額 | 15万円 |

| 助成額 | 11万2,500円 |

| 実質金額 | 3万7,500円 |

6.事業展開等リスキリング支援コース(グリーン・カーボンニュートラル化):ドローン導入の技術と免許を取得した事例

ドローンを導入する際に、技術と免許を取得するための訓練で、人材開発支援助成金を活用した事例です。

トラクターでの農薬散布を行っていたものの、作業が非効率で費用がかさむといった問題を抱えていました。そこで、ドローンによる農薬散布を行うことになります。

しかし、ドローンの操縦には専門的な技術と免許が必要です。そのため、訓練しつつ免許を取得できる訓練を受講することにしました。

この訓練に対し、助成金が活用でき、以下のような金額を受給しています。

| 料金内訳 | 金額 |

| 訓練費・賃金総額 | 27万5,000円 |

| 助成額 | 21万1,500円 |

| 実質金額 | 6万3,500円 |

事業展開等リスキリング支援コースはGX(グリーン・カーボンニュートラル)化にも活用できます。この事例では、化石燃料を使用するトラクターから、電力で稼働するドローンに変えたことで温室効果ガスの排出抑制に繋がった事例です。

今紹介した事例のように、人材開発支援助成金は幅広く活用できる助成金です。ただし、対象外になってしまう研修や訓練もあるためご注意ください。

人材開発支援助成金の対象外になってしまう研修・訓練

人材開発支援助成金では、全ての研修や訓練が対象になるわけではありません。必ず対象外になってしまう研修・訓練をおさえておくことで、受給の確率を上げられます。

例えば、人材育成支援コースでは以下のような訓練が人材開発支援助成金の対象外になります。

| 対象外になる訓練 | 具体例 |

| 業務に関係しないもの | 出勤のための自動車免許を取得 |

| 趣味教養を身につけることを目的とするもの | 日常会話程度の習得を目的とする英語講習 |

| 通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの | 経営改善を目的としたコンサルティング |

| 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの | 研究会、大会、学会 |

| 職業または職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの | 意識改革研修 |

| 資格試験(講習を受講しなくても単独で受験できるもの)、適性検査 | 漢字検定 |

ただし、最終的な判断は都道府県労働局が行う点にご注意ください。100%受給できる訓練等はなく、個別に会社の状況や訓練内容などを複合的に判断され、支給・不支給が決定します。

さらに、研修・訓練以外にも人材開発支援助成金を申請する時には6つの注意点があります。次の項目で詳しく見ていきましょう。

人材開発支援助成金を申請する時の6つの注意点

人材開発支援助成金を申請する時には、以下の6点にご注意ください。

- 受講回数などの算出は年度ごとに計算される

- 一部のコースでは従業員が自発的に訓練受講を申し出る必要がある

- 事業展開等リスキリング支援コースは令和8年度までで終了する予定

- 助成金の交付決定は訓練終了後に行われる

- 令和6年10月に定額制訓練に関する修正があった

- 令和6年11月5日から、訓練経費の負担の取扱いが明確化された

1.受講回数などの算出は年度ごとに計算される

受講回数など人材開発支援助成金の計算には年度を使用します。ここでいう年度は、4月1日〜翌年の3月31日までを指しています。

特に定額制の訓練を受講する場合は「契約日から1年間で年間更新」や「12月31日まで契約」など、それぞれ期間が定められています。

訓練を契約した年と、人材開発支援助成金での対象年度が合致しているかを確認しましょう。

2.一部のコースでは従業員が自発的に訓練受講を申し出る必要がある

以下の3つのコースは、従業員が自発的に訓練を受けることを前提としています。

- 教育訓練休暇等付与コース

- 人への投資促進コース(長期教育訓練休暇)

- 人への投資促進コース(教育訓練短時間勤務等制度)

他のコースとやや取扱いが異なるためご注意ください。他のコースでは事業主側から業務命令で訓練を受けさせられますが、上記3コースは従業員側からの申し出を受ける必要があります。

また、訓練費についても注意が必要です人材育成支援コースでは従業員が受ける訓練に対し、全額支払う必要があります。しかし、教育訓練休暇等付与コースでは従業員が自主的に訓練を受けることが条件なため、事業者が訓練費を支払ってしまうと受給できない可能性があります。

上記で紹介した診断シートをもとに、自社がどのコースに対象になるかを判断し、申請するコースを絞ってから情報を取得していきましょう。

3.事業展開等リスキリング支援コースは令和8年度までで終了する予定

事業展開等リスキリング支援コースは、元々令和4〜8年度の期間限定の助成金として設立しました。

また、当初は上限額に制限がなかったものの、令和6年10月には上限額が設定されるなど、手が加えられています。

令和8年度までは申請ができる予定ですが、令和8年度で終了する予定のコースであり、なおかつ今後条件がさらに厳しくなることも考えられます。活用される場合はお早めにご検討ください。

4.人材開発支援助成金の交付決定は訓練終了後に行われる

人材開発支援助成金の交付決定は、対象の訓練が終了した後に行われます。つまり、受けた訓練が助成金の対象になるかは、受けた後でなければわからないということです。

ただし、対象外になる訓練や対象になり得る訓練については、パンフレットに明記されています。本記事でも解説しているため、訓練を選定する際には再度記事をお読みいただき、助成金の活用をご検討ください。

5.令和6年10月に定額制訓練に関する修正があった

令和6年10月には、定額制訓練(サブスク型のものなど)に関する修正がありました。具体的には、以下の点が修正されています。

| 改正前 | 令和6年10月から | |

| 上限額 | なし | 1人1ヶ月あたり2万円 |

| 支給回数 | 1人1年度あたり3回まで | 3つのコース合計で、1人1年度あたり3回まで |

※3つのコースとは次の3コースです

- 人への投資促進コース(定額制訓練)

- 人への投資促進コース(自発的職業能力開発訓練)

- 事業展開等リスキリングコース

上限が設けられ、支給回数の合計がコースをまたいで計算するようになったことから、実質的に受給額が減りました。定額制訓練での申請を検討されている場合はご注意ください。

6.令和6年11月5日から、訓練経費の取扱いが明確化された

教育訓練機関等から事業主に対して、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払いを受けた、又は受ける予定のある場合には「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主がすべて負担」したことにならないため、助成対象になりませんのでご注意ください。

具体例として、下記の内容が挙げられます。

- 教育訓練機関等から申請事業主への入金額と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合

- 教育訓練機関等から、訓練に関連する広告宣伝業務の対価として金銭等を受け取った場合

- 教育訓練機関等から、「研修の実施に際して費用負担がかからない」等、当該訓練を行うための 負担軽減に係る提案を受け、提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合

教育訓練機関、事業主ともに注意が必要な事項です。

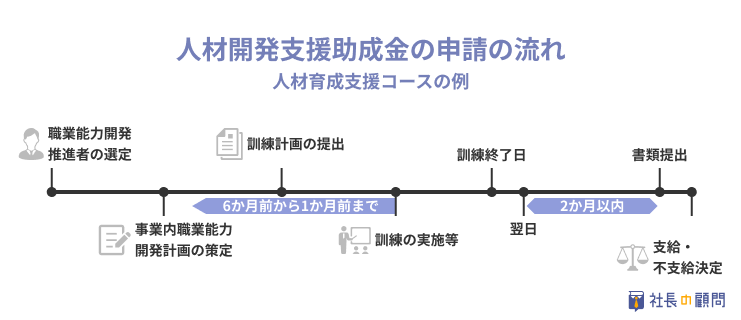

人材開発支援助成金の申請の流れ

ここでは人材開発支援助成金の申請の流れを見ていきましょう。コースごと細部は異なるものの、流れはおおむね同じため人材育成支援コースを例に紹介します。

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の申請の流れは以下の通りです。

※教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース(長期教育訓練休暇、教育訓練短時間勤務等制度)のみ、期間が3年間と長く、流れが異なるためご注意ください

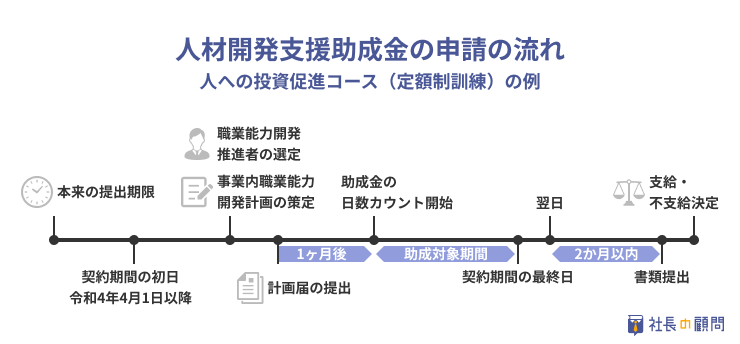

また、人への投資促進コース(定額制訓練)では、契約済みの定額制訓練であっても申請ができます。やや流れが異なるため、以下の図をご覧ください。

人材開発支援助成金で事業者の方からよくある質問

ここでは人材開発支援助成金を申請する事業者の方からよくある質問をまとめました。申請前の疑問に先回りしてお答えする内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。

Q.従業員1人あたりの受講回数に制限はある?

受講回数の制限はコースごとに定められています。ほとんどのコースでは1年度1人につき3回が上限です。

特に注意が必要なのが、定額制訓練に関する申請です。定額制の訓練を対象として申請する場合、以下の3つのコース全てを合計して、1年度1人につき3回の制限になります。

- 人への投資促進コース「定額制訓練」

- 人への投資促進コース「自発的職業能力開発訓練」

- 事業展開等リスキリング支援コース

Q.雇用形態による差はないの?

人材育成支援コースのみ、雇用形態による差があります。

| 訓練の種類 | 経費助成 |

| 1.人材育成訓練 | 無期・正社員:45% 有期:75% |

| 2.認定実習併用職業訓練 | 45% ※雇用形態の差なし |

| 3.有期実習型訓練 | 有期→正社員:75% |

Q.途中で従業員が退職したらどうなる?

従業員が途中で退職した場合、自己都合退職であれば人材開発支援助成金を受給可能です。

ただし訓練時間が以下の通りでなければなりません。

「受講した時間数」+「退職により受講できなかった時間数」=総訓練時間の8割以上

例えば、総訓練時間数が20時間だったとします。実際に従業員が受講した時間が6時間、退職で受講できなかった時間が10時間だった場合、足した時間数は16時間で実訓練時間数の8割になるため受給可能になります。

もし実際に従業員が受講した時間が2時間だった場合、足した時間数が12時間となるため、8割にみたず受給することができません。

Q.外国人労働者でも受給対象になる?

外国人労働者であっても人材開発支援助成金の受給対象になり得ます。ただし、その外国人労働者が雇用保険の被保険者であることが条件です。また、外国人実習生など一部例外的に対象外になるケースもあります。

ケースバイケースで受給対象になるか判断されるため、外国人労働者を対象とする場合は都道府県労働局に相談することをおすすめします。

Q.子会社の費用を親会社が負担してもいい?

子会社の費用を親会社が一部でも負担した場合は、助成対象外になります。子会社側で申請する場合は、必ず全額をその子会社自身が支払う必要があるためご注意ください。

Q.事業場が2つあり、合同で訓練を受けさせた場合どうなる?

事業場が2つ(本社と支社が)ある場合は、原則としてそれぞれの事業場で申請が必要です。申請する事業場全てが雇用保険適用事業所であり、それぞれの地域で都道府県労働局へ申請しなければなりません。

例えば、東京の本社と北海道支社がある場合、東京都労働局と北海道労働局にそれぞれ申請が必要になります。

【社長の顧問会員限定】人材開発支援助成金のクリア条件達成率はどれくらいですか?

社長の顧問にご登録いただいている方は、マイページ内の「助成金・補助金」ページにてクリア条件達成率をご覧いただけます。

ページ下部にあるクリア条件を確認することで、クリア条件達成率がUPします。制度によっては弊社限定の「ボーナス特典」をご利用いただけるものもありますので、ぜひ内容をご確認ください。

※クリア条件達成率はあくまで受給の目安です、受給を確約するものではないためあらかじめご了承ください

【まだ登録されていないなら】ぜひ一度無料診断を!

「うちの会社でも使えるのかな?」

そう感じた方は、まずは無料診断をご利用ください!

無料診断では、簡単な質問に答えるだけで、自社が申請できる可能性のある助成金・補助金を自動診断できます。制度名がわからなくても大丈夫ですので、以下のページから気軽に診断してみましょう!

まとめ:安く訓練を受け、従業員のスキルアップを図り事業を成功させよう!

人材開発支援助成金は研修・訓練を行う際に申請できる助成金です。コースにはよりますが、経費助成は最大75%助成され、賃金助成も1,000円/日の金額を受け取れる場合があります。

つまり、会社の負担を抑えて従業員のスキルアップにつながる制度なのです。従業員も勤務時間中に給与を受け取りながらスキルアップを図れるため、ワークライフバランスも保ちやすく、時代に合った訓練を実施できます。

従業員のスキルアップは事業成功に欠かせない条件ですので、この機会に人材開発支援助成金を活用しながら、研修・訓練に取り組んでみましょう。