キャリアアップ助成金とは?使える場面(コース)と、もらえる金額をわかりやすく解説

2025年9月15日

目次[開く]

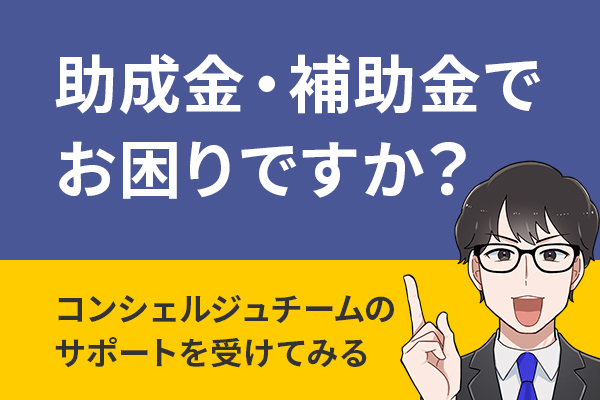

キャリアアップ助成金は「非正規雇用労働者が対象」の助成金

キャリアアップ助成金は、アルバイト・パートなど非正規で雇用している労働者を対象とした助成金です。

使える内容は大きく以下の2つに分かれます。

- 正社員化に関するもの

- 処遇改善に関するもの

「正社員化に関するもの」では、アルバイトやパートなどの非正規の従業員を正社員にする時に申請可能です。また、障害者の非正規従業員を正社員化する際には、金額や条件がやや緩和され、受給金額が増加します。

「処遇改善に関するもの」では、非正規の従業員に向けた賞与・退職金を導入したり、賃金アップを図ったりなど、賃金まわりの処遇を改善した時に申請可能です。また、短時間労働者向けに社会保険を適用させる時に使えるコースもあります。

キャリアアップ助成金は合計6つのコースに分かれています。次の項目で詳しく見ていきましょう。

キャリアアップ助成金6つのコースともらえる金額

前提条件としてキャリアアップ助成金を申請するには「雇用保険適用事業所」である必要があります。週20時間以上就労する従業員を1人でも雇った場合、原則として雇用保険適用事業所の申請を行わなければなりません。

もし申請を行っていない場合、申請を行ってからキャリアアップ助成金の準備を進めることになります。

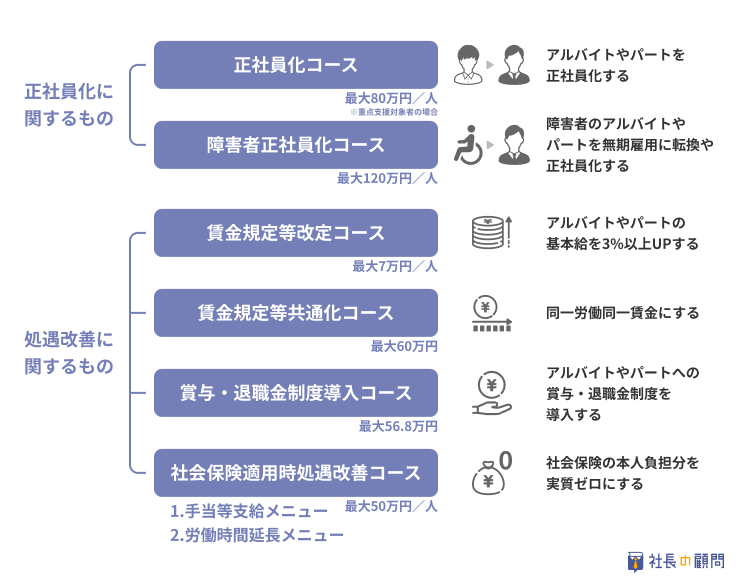

また、キャリアアップ助成金はコースによって受給条件や受給額が異なります。受給額については、企業規模(中小企業と大企業)でも異なることから、それぞれのコースの項目で詳しく解説します。

※中小企業かどうかは、業種ごとに定められた資本金と従業員数の基準で判断されます。

※有期雇用労働者とは、アルバイト、パートなどで有期雇用をしている非正規社員、無期雇用労働者とは、期間の定めがない雇用契約を結んでいる正規社員または非正規社員を指します。

1.正社員化コース 最大80万円/人

正社員化コースは、アルバイト・パートなどの有期雇用・無期雇用労働者を正社員にする時に申請できるコースです。

対象となる従業員は、アルバイトやパートなど正社員と異なる雇用区分の就業規則等を6ヶ月以上適用させている従業員になります。

ただし、正社員化後には昇給の制度と、賞与もしくは退職金制度が助成対象の従業員に適用される必要があります。

受給できる金額は以下の通りです。

| 対象者 | 企業規模 | 有期雇用労働者 →正社員 | 無期雇用労働者 →正社員 |

| 重点支援対象者 | 中小企業 | 80万円/人 (40万円×2期) | 40万円/人 (20万円×2期) |

| 大企業 | 60万円/人 (30万円×2期) | 30万円/人 (15万円×2期) | |

| 上記以外 | 中小企業 | 40万円/人 (40万円×1期) | 20万円/人 (20万円×1期) |

| 大企業 | 30万円/人 (30万円×1期) | 15万円/人 (15万円×1期) |

※最大20人まで申請可能

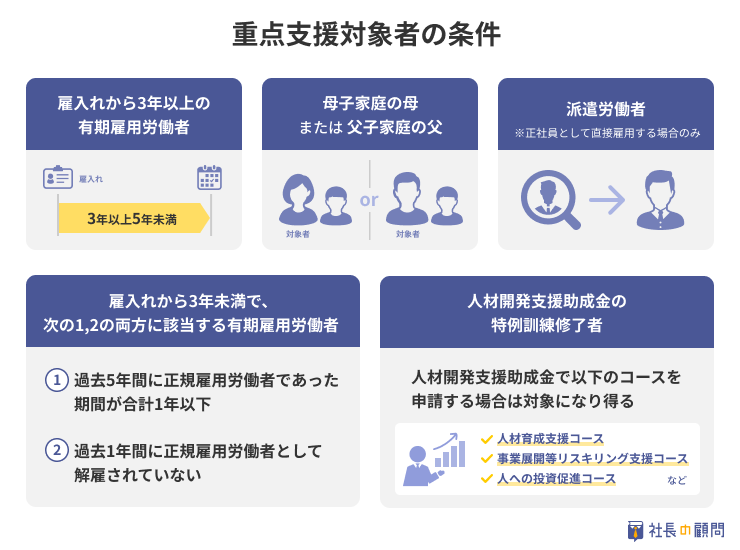

表のように、正社員化コースは重点支援対象者か否かが重要な確認事項です。重点支援対象者とはどういった従業員を指すかも見ていきましょう。

重点支援対象者とは

正社員化コースでは、「重点支援対象者」に該当するかどうかで、最終的に受給できる助成金の金額が変わります。重点支援対象者は2期分、つまりは2回助成金を受け取ることができますが、重点支援対象者ではない場合は1期分のみになることから、金額が変動するのです。

重点支援対象者は以下のいずれかに該当する従業員です。

いずれかに該当すると「重点支援対象者」となり、正社員化コースの助成金を2期分受給できます。

中でも注目したいのが、「人材開発支援助成金の特例訓練修了者」です。人材開発支援助成金は、従業員のスキルアップを目的とした訓練に対して助成される制度で、一部のコースではキャリアアップ助成金と併用して活用できる場合があります。

この場合、従業員のスキルアップを実施し、その社員を正社員化することで「スキル取得と正社員化」の両方で支援を受けられることから、単に正社員化を図るだけよりも、費用対効果の高い取り組みとなります。

人材開発支援助成金の詳しい内容については、以下の記事で解説しています。人手不足の解消とあわせて、従業員のスキルアップも進めたいとお考えの方は、ぜひご覧ください。

参考:【すぐ診断できる】人材開発支援助成金とは?対象訓練や事例も解説

2.障害者正社員化コース 最大120万円/人

障害者正社員化コースは、障害者のみを対象としたコースです。「正社員化」とありますが、このコースでは有期雇用から無期雇用への転換も含みます。

受給できる金額は以下の通りで、障害の度合いや種類により金額が変わります。

| 支給対象者 | 措置内容 | 支給総額 |

| 重度の身体・知的障害者 精神障害者 | 有期→正規雇用 | 120万円 (90万円) |

| 有期→無期雇用 | 60万円 (45万円) | |

| 無期→正規雇用 | 60万円 (45万円) | |

| 身体・知的障害者 発達障害者 難病患者 高次脳機能障害と診断された者 | 有期→正規雇用 | 90万円 (67.5万円) |

| 有期→無期雇用 | 45万円 (33万円) | |

| 無期→正規雇用 | 45万円 (33万円) |

※( )内は大企業の金額

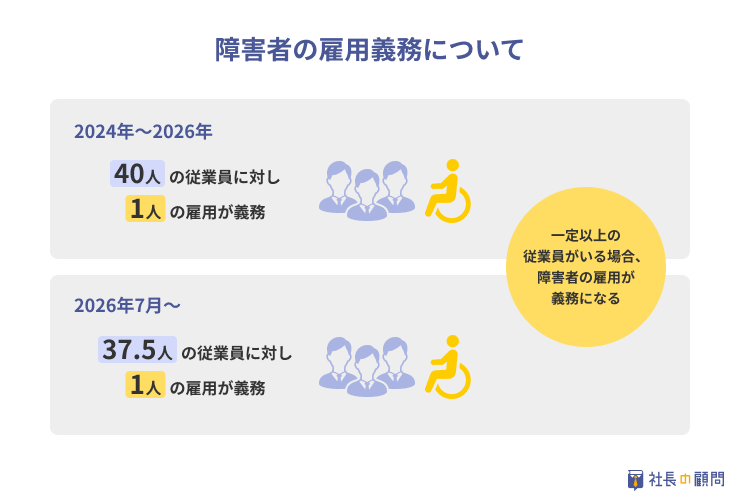

ちなみに、総従業員数が一定の人数を超えると、障害者の雇用義務が発生します。障害者の雇用数は、法律で以下のように義務づけられているためご確認ください。

例えば、現在80人雇用している場合は2人以上の障害者を雇用する必要があります。障害者雇用義務を順守するために障害者雇用を行う場合も障害者正社員化コースは使えるため、ぜひ従業員数が増えるタイミングで障害者雇用義務数も確認し、必要ならばこのコースを使った障害者雇用の実施をおすすめします。

3.賃金規定等改定コース 最大7万円/人

賃金規定等改定コースは、アルバイト・パートなど有期雇用労働者等の基本給を3%以上増額すると申請できるコースです。

原則、基本給を上げる前の賃金規定等を3ヶ月以上運用していることが条件です。しかし、賃金規定等を新設する場合は、3ヶ月分の有期雇用労働者等への賃金支払い状況が確認できれば申請できます。

受給額は、賃金の引き上げ率により異なります。具体的には以下の表の通りです。

| 企業規模 | 3%以上4%未満 | 4%以上5%未満 | 5%以上6%未満 | 6%以上 |

| 中小企業 | 4万円/人 | 5万円/人 | 6.5万円/人 | 7万円/人 |

| 大企業 | 2.6万円/人 | 3.3万円/人 | 4.3万円/人 | 4.6万円/人 |

※最大100人まで申請可能

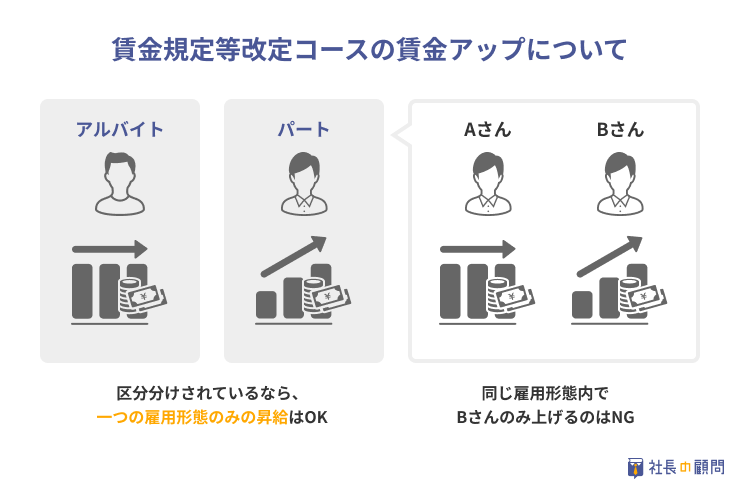

必ずしも全員の基本給を上げる必要はなく、「パートのみ増額でアルバイトはそのまま」といった雇用形態別の引き上げでもこのコースの対象になります。

ただし、Aさんの基本給を上げて、Bさんはそのまま、といった個別の増額は対象外になるためご注意ください。

最低賃金が上がる前の賃金アップやアルバイト・パートの賃金アップを考えている場合などにおすすめのコースです。

4.賃金規定等共通化コース 最大60万円

賃金規定等共通化コースは、賃金テーブル等を共通化させるコースです。同じ仕事内容には、同じ給与が支払われるべきといった「同一労働同一賃金」の考え方を実現した時に受給されます。

受給できる金額は以下の通りで、1事業所あたり1回しか受給できません。

| 企業規模 | 支給額 |

| 中小企業 | 60万円 |

| 大企業 | 45万円 |

賃金規定等の共通化は、一般的に賃金テーブルを作成することが多いです。賃金テーブルは正社員・有期雇用労働者それぞれ3区分以上、共通する部分を2区分以上設ける必要があります。

賃金規定等を共通化すると、実は人事評価を行いやすくなるというメリットもあります。賃金テーブル作成の際に自社の業務に合った内容にすれば、給与計算もシンプルになるため、もし賃金計算が煩雑になっているならおすすめのコースです。

5.賞与・退職金制度導入コース 最大56.8万円

賞与・退職金制度導入コースは、有期雇用労働者等を対象とした賞与または退職金(両方でもOK)の制度をはじめて導入する際に申請できるコースです。

受給できる金額は、以下の通りで、1事業所あたり1回しか受給できません。

| 企業規模 | 賞与・退職金のどちらかを導入 | 賞与・退職金の両方を導入 |

| 中小企業 | 40万円 | 56万8,000円 |

| 大企業 | 30万円 | 42万6,000円 |

前提条件として、現在の就業規則にアルバイトやパートなどの有期雇用労働者等を対象とした賞与または退職金の記載がないことが条件です。

また、金額にも指定があり、導入する制度により以下の金額を支給しなければなりません。

- 賞与:6ヶ月分相当として50,000円以上を支給

- 退職金:6ヶ月分相当として18,000円以上を積立(または1ヶ月3,000円以上を6ヶ月分)

有期雇用労働者等に対する賞与・退職金は、既存社員の定着と新規雇用に繋がります。人材不足にお困りの方におすすめのコースです。

6.社会保険適用時処遇改善コース 最大40万円/人

社会保険適用時処遇改善コースは、短時間労働者が新たに社会保険に加入する際に申請できるコースです。

このコースは、年収の壁支援パッケージの1つとして展開されているものです。「手取りが減るから社会保険に入らない」という従業員に対し、手取りを減らさずに社会保険に入れるよう取り組みを行った事業主に助成されます。

この社会保険適用時処遇改善コースのみ、以下2つのメニューがあり、いずれかで受給可能です。

- 手当等支給メニュー:社会保険料の本人負担分を支給する

- 労働時間延長メニュー:労働時間を延長させ、社会保険料の本人負担分以上の賃金にする

それぞれのメニューについて、詳しく見ていきましょう。

1.手当等支給メニュー 最大50万円/人

手当等支給メニューは「社会保険適用促進手当」を支給することで申請できるメニューです。社会保険適用促進手当とは、社会保険料の本人負担分を会社が手当として支給する制度です。

1〜2年目は社会保険適用促進手当を支給し、3年目は基本給の総支給額を18%以上増額して本人負担分をカバーします。

受給できる金額は以下の通りです。

| 企業規模 | 1~2年目 社会保険適用促進手当を支給など | 3年目 賃金の18%以上増額 |

| 中小企業 | 40万円 (6か月ごと10万円×4) | 10万円 |

| 大企業 | 30万円 (6か月ごと7.5万円×4) | 7.5万円 |

※人数上限なし

この社会保険適用促進手当は、最大2年間社会保険の算定に含まないという特例があります。つまり、この手当を支給しても、社会保険料が増えることはありません。

ただこの特例が2年で終わってしまうことから、従業員の手取りを下げないように、3年目には基本給の増額を行わなければならないのです。

2.労働時間延長メニュー 最大30万円/人

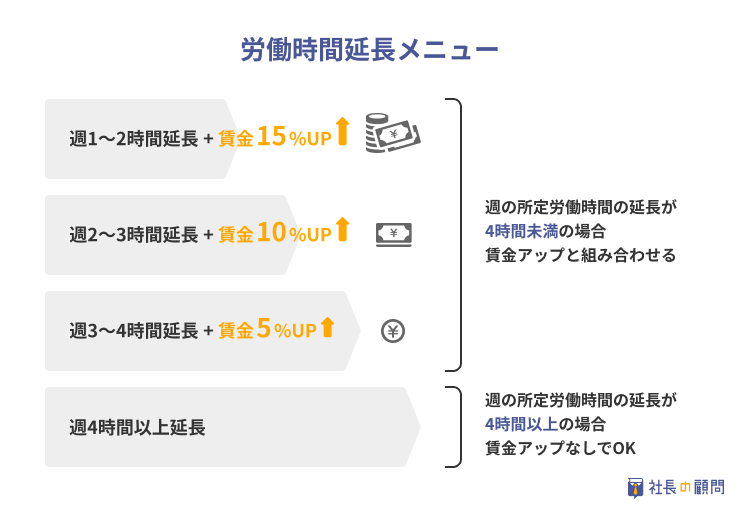

労働時間延長メニューは、週の所定労働時間を増やした際に申請できるメニューです。延長する時間によっては賃金引き上げが必要になる場合もあります。

具体的には、以下のような時間延長、賃金引上げを行った場合に助成されます。

| 延長時間 | 4時間以上 | 3~4時間 | 2~3時間 | 1~2時間 |

| 賃金引上げ率 | - | 5%以上 | 10%以上 | 15%以上 |

| 中小企業 | 30万円 | |||

| 大企業 | 22.5万円 | |||

※人数上限なし

上記の表通りに時間を延長、賃金引き上げを行うと、社会保険料の負担額以上に賃金が支払われます。

年収の壁を気にする理由の多くが「手取りが減る」というものです。この社会保険適用時処遇改善コースは、手取り減少の悩みを解決できるコースなため、従業員の労働時間でお困りの方におすすめです。

では、具体的にどのようなシーンでキャリアアップ助成金を活用できるのか、次の項目で例を紹介します。

こんな時に使える!キャリアアップ助成金の活用例5選

ここでは、キャリアアップ助成金を活用できるシーンを紹介します。活用例を通じて、自社に当てはまるシーンがないか確認していきましょう。

1.アルバイトやパート等を正社員にする時

アルバイトやパート等、非正規社員を正社員にする時にキャリアアップ助成金が使えます。

例えば、3ヶ月の有期雇用で働いているアルバイト(更新により6ヶ月以上雇用継続されている場合に限る)を正社員にすると40万円、無期雇用のパートを正社員にすると20万円を受給できます。

さらに、その従業員が重点支援対象者である場合、2倍の金額を受け取れるため、雇入れからの期間や過去の経歴を確認しましょう。

2.障害者の従業員を無期雇用や正社員にする時

障害者のアルバイト・パート等の従業員を、有期雇用から無期雇用に転換する、または正社員化することでキャリアアップ助成金が使えます。

例えば、有期雇用のアルバイトとして雇っていた軽度の障害がある従業員を、無期雇用に転換することで45万円受給可能です。

通常の正社員化よりも受給額が高く設定されているため、給与や障害者に対応した設備の資金源にすることができます。

3.アルバイトやパート等の基本給をアップさせる時

アルバイトやパート等の基本給をアップさせる時にもキャリアアップ助成金は使えます。

例えば、アルバイトの基本給を時給1,100円から時給1,160円に引き上げた場合、1人につき65,000円を受給可能です。対象になるアルバイトが20人いた場合は130万円の受給になります。

4.同一労働同一賃金の制度を導入する時

同じ仕事には同じ賃金を支払うという「同一労働同一賃金」の考え方に沿った賃金制度を導入する場合も、キャリアアップ助成金が使えます。

例えば、賃金テーブルを仕事内容ごとに分けて、正社員でもアルバイトでも、梱包作業は時給1,300円、配送指示は時給1,500円と共通化させることで最大60万円を受給できます。

5.アルバイト・パート等に賞与や退職金制度を導入する時

アルバイトやパートを対象とした賞与や退職金制度を導入する時にもキャリアアップ助成金は使えます。

例えばパート社員に賞与と退職金の制度を導入・適用すると56万8,000円を受給できます。

賞与や退職金制度は費用がかかりますが、キャリアアップ助成金を活用しながら導入すれば負担を軽減できます。

6.従業員に社会保険を適用させる時

短時間労働者(アルバイト・パート等)に対し、社会保険を新たに適用させる時もキャリアアップ助成金が使えます。

「社会保険に入ると手取りが減るから...」と、いわゆる年収の壁を気にする従業員に対し、手取りが減らないような取り組みをした時に受給できます。

例えば、社会保険料の本人負担分を手当として支給した場合は、対象従業員1人につき最大50万円受給可能です。

キャリアアップ助成金を申請する5つのメリット

キャリアアップ助成金では、以下の5つのメリットがあります。

- 受給金額が比較的大きい

- 助成金の使い道が自由

- 正しく制度を利用すれば、助成金の返還は不要

- 人材不足の解消に繋がる

- 対象になる可能性が高い

それぞれのメリットを知ると、キャリアアップ助成金の受給や活用のイメージがつきます。一つひとつ見ていきましょう。

1.受給金額が比較的大きい

キャリアアップ助成金は、国から出ている助成金の中でも、比較的受給金額が大きい助成金です。

正社員化コースでは1人につき最大80万円を受給できるうえ、1年度1事業所あたりの上限人数は20名です。対象者全員が重点支援対象者だった場合、最大1,600万円の受給も可能です。

給与や制度を整えるため手間がかかりますが、その手間に見合うだけの額を受給できます。

就業規則等の作成・変更を社労士に依頼する場合でも、キャリアアップ助成金で依頼料をカバーし切れるほどの助成金です。

2.助成金の使い道が自由

受け取ったキャリアアップ助成金は使い道が自由です。必ずしも社員の給料や手当など助成金に関する内容に使う必要はなく、社員の給与に充てたり、新しいPCを購入したりと自社の課題に合わせた活用ができます。

ただし、助成金は後払いになるため、正社員化や制度を導入した後に、ようやく受給することができる点に注意が必要です。そのため助成金を給与に充てる場合、一旦の手出しが必要なことをご認識おきください。

3.正しく制度を利用すれば、助成金の返還は不要

助成金は基本的に返還が不要です。先述した通り使い道も自由なため、事業の運営資金として使えます。

ただし、不正受給した場合は返還義務が生じ、ペナルティが課される可能性がある点にご注意ください。

なお、不正受給と判断されてしまった場合、今後5年間は厚生労働省の助成金に申請できなくなります。資金が得られないだけでなく、社会的な信用も落ちるという点も留意する必要があります。

4.人材不足の解消に繋がる

キャリアアップ助成金は、非正規従業員の正社員化や処遇改善で受給できる助成金です。

そのため、既存従業員の定着や新規採用にもプラスの影響があり、人材不足の解消につながりやすくなります。

キャリアアップ助成金を適用するために行う制度改革は、パートやアルバイトに正社員登用制度を導入したり、賞与・退職金制度の整備をしたりと従業員の処遇改善につながるものです。

従業員が長く働きやすい環境を整備すると、従業員定着率が向上するだけでなく、整備した環境にメリットを感じて新しい採用にもつながりやすくなるのです。

だからこそキャリアアップ助成金は、人材不足でお困りの方にとって特にメリットがある助成金です。

5.対象になる可能性が高い

キャリアアップ助成金は、業種や事業内容に関係なく多くの企業が対象になる助成金です。

他の助成金では「従業員に子どもが産まれるタイミング」や「建設業で事業に関する訓練を行ったタイミング」など限定的な状況でしか使えないものが多くあります。

しかし、キャリアアップ助成金は従業員の正社員化や、処遇改善といった多くの企業が抱える課題にスポットを当てているため、活用しやすい助成金といえます。

ただし、活用しやすいからといってすぐに導入してしまうと、後から困ることもあります。次の項目でデメリットも紹介しますので、あわせてご覧ください。

キャリアアップ助成金を申請する3つのデメリット

キャリアアップ助成金にはデメリットもあります。具体的には以下の3点です。

- 導入した規則(賞与・退職金など)の廃止は難しい

- 助成金は課税対象になる

- 助成金の申請には手間がかかる

デメリットをおさえておくことで、不測の事態を避けられます。「こんな筈じゃなかった...」と後悔しないためにも、それぞれ見ていきましょう。

1.導入した規則(賞与・退職金など)の廃止は難しい

キャリアアップ助成金のコースの中には、賞与や退職金の導入など新たな規則を導入するコースがあります。規則を導入することで40万円以上の助成金を受給できますが、導入した規則の廃止は難しい点にご注意ください。

賞与や退職金などの規則の撤廃は、不利益変更にあたります。不利益変更は原則、従業員の同意を得なければ行えません。

つまり一度導入してしまうと、一方的な規則廃止はできないことから慎重に行う必要があります。規則を新たに導入するならば、助成金の条件だからという理由だけで導入せずなく、今後の財務にどれほど影響するかをシミュレーションしてから導入しましょう。

2.助成金は課税対象になる

キャリアアップ助成金は課税対象であり、法人税等に影響するためご注意ください。一度に受給できる金額が大きいため、課税所得が800万円を超えてしまい、税率が上がることがあります。

しかし、給与や賞与・退職金制度の導入にかかった費用などは全て経費計上可能なため、トータルでどれだけ課税所得が増えるかをシミュレーションしておきましょう。

トータルで見た時には、助成金による課税所得よりも、経費計上の方が多く税負担が少なくなるケースも珍しくありません。

税金についての具体的な内容は、税理士等の専門家にご相談ください。

3.助成金の申請には手間がかかる

助成金の申請では、必要書類の準備や提出・修正はもちろんのこと、就業規則の修正も必要になり、複数の窓口とやり取りをしなければなりません。

手間をかけて申請したにも関わらず、書類に不備があり受給できなかったというケースも耳にします。そのため、正しい知識を身に着けておくことも重要です。

助成金を申請する時には、全体の流れを把握したうえで書類等の準備や就業規則の改定などを行うことが重要です。次の項目でキャリアアップ助成金の申請の流れを紹介しますので、全体像を見てみましょう。

キャリアアップ助成金の申請の流れ

ここでは、キャリアアップ助成金の申請の流れを解説します。コース毎に細部異なるため、正社員化コースを例に見ていきましょう。

- 必要書類の準備

- キャリアアップ管理者の任命

- キャリアアップ計画書の作成・提出

- 就業規則等の改定・提出

- 就業規則等に基づき正社員化

- 正社員化後6ヶ月の賃金を支払い

- 支給申請書を提出

- 審査

- 支給決定

- 受給

必要書類では助成金の申請書以外にも雇用契約書、出勤簿、賃金台帳など社内の書類も必要になります。

申請までのステップは多くあり、事業と同時に行うのは時間的に難しい場合も少なくありません。そのため、助成金申請の代行を依頼される方も多くいらっしゃるのが現状です。

助成金の申請代行は社労士が行えます。就業規則の作成・変更も社労士の業務であるため、自社で行うよりスムーズに進行可能です。

キャリアアップ助成金を申請する際の7つの注意点

キャリアアップ助成金を申請する際には、以下7つの点にご注意ください。

- 過去1年以内に労働関係法令の違反があると受給できない

- 労働保険料の滞納があると受給できない

- 申請~受給までには1年ほどかかる

- 就業規則に不備があると、助成金の対象外になる

- 提出済書類は後から修正できない

- 計画前の正社員化や賃金アップは助成金の対象外になる

- 新卒者の正社員化は対象外になる期間がある

注意すべき点をまず最初に把握しておくことで、準備がスムーズに行え、かつ受給の可能性もより高めることができます。

1.過去1年以内に労働関係法令の違反があると受給できない

過去1年以内に労働関係法令の違反があると、キャリアアップ助成金を受給できません。

労働関係法令の違反とは、例えば以下のようなものです。

- 賃金を期日通りに支払わなかった

- 年5日の有給休暇を取得させなかった

- 36協定を締結していないのに、法定労働時間を超える時間残業させた

など

ただし、受給できないのはあくまでも労働関係法令違反により「送検」された場合です。労働基準監督署からの「指導」であれば申請可能です。

2.労働保険料の滞納があると受給できない

労働保険料(労災保険+雇用保険)の滞納があると受給できない点にもご注意ください。ただし、滞納金額を全て支払い終えていれば、受給可能です。

キャリアアップ助成金に申請したとしても、滞納があることの通知はされません。そのため滞納がある状態で申請してしまい、かかった手間と経費が無駄にしてしまうということもあり得ます。

そのため申請する前には、必ず労働保険料の滞納がないかを確認しましょう。過去に労働保険料の滞納があったか否かは、都道府県労働局に問い合わせると確認できます。

3.申請~受給までには1年ほどかかる

助成金の申請には時間がかかります。申請〜受給まで1年かかるケースも珍しくありません。

なぜなら準備する書類の数が多いことや、対象従業員が正社員化後に最低6ヶ月は勤務していなければならないなどの条件があるためです。

申請準備を含めると、さらに数か月プラスで時間がかかることもあります。いざ申請しようと思ったら、申請予定のコースの募集が終了になったというケースもありますので、事前準備は早めに行いましょう。

4.就業規則に不備があると、助成金の対象外になる

キャリアアップ助成金を申請するには、就業規則や労使協定を作成または修正する必要があります。就業規則そのものに不備があると、助成金の対象外になるため注意が必要です。

また、就業規則に不備があり、現行の法律に沿っていない場合は該当部分が効力を失います。自社で就業規則を作成する場合は、助成金の知識だけでなく現行の法律の知識も必要になります。

社労士に就業規則の作成を依頼する場合でも、指示を間違えると「法律的には問題ないが、キャリアアップ助成金の受給条件を満たしていない就業規則」になる場合があります。

社労士に依頼する場合は、キャリアアップ助成金の活用を前提とした就業規則を作成して欲しい旨を伝えたうえで作成してもらいましょう。

5.提出済書類は後から修正できない

就業規則などの提出済みの書類は原則、後から修正はできません。これは不正受給を防止する観点から定められたルールです。

もし申請時の情報が誤っていた場合、受給できなくなる可能性があります。また虚偽の内容が記載されていた場合は不正受給とみなされるためご注意ください。

不正受給とみなされると、以下のペナルティがあります。

- 年3%の延滞金と返還額の20%の違約金

- 5年間、雇用関係助成金の申請禁止

※雇用関係助成金:キャリアアップ助成金、65歳超雇用推進助成金、両立支援等助成金、人材開発支援助成金など国などが公募している助成金等

6.計画前の正社員化や賃金アップは助成金の対象外になる

キャリアアップ助成金ではコースごとに目標と目標達成のための措置を記入する「キャリアアップ計画書」を作成する必要があります。この計画を作成する前に、正社員化や賃金アップを行ってしまうと、助成金を受け取れません。

また、計画に変更があった場合はキャリアアップ計画書(変更届)の提出が必要になりますのでご認識おきください。

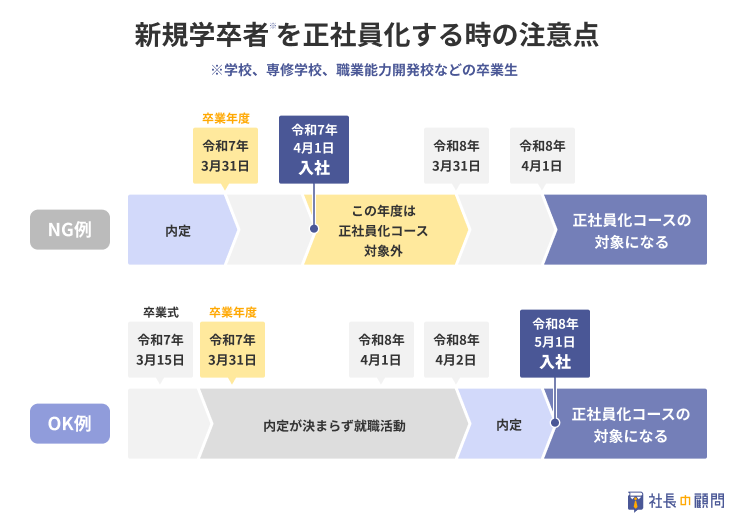

7.新卒者の正社員化は対象外になる期間がある

新卒採用した従業員(新規学卒者)を正社員化する際は、雇入れ日から1年を経過していない場合には正社員化コースの対象外になるため、該当するならば事前に確認しましょう。

また、この新規学卒者には高校・大学・専門学校の卒業者以外にも「職業能力開発校(訓練校など)」の修了生も含まれるためお気をつけください。

正社員化コースの対象外になる具体的な期間は以下の通りです。

つまりは、令和7年度中に内定を得て採用された新卒採用従業員は、令和8年度に入るまで対象外となりますが、令和7年度に就職が決まらず令和8年度に入ってから採用された従業員については、対象となります。

最終的には都道府県労働局の判断になるため、該当する従業員がいる場合は事前確認をおすすめします。

キャリアアップ助成金で事業者の方からよくある質問

ここでは、キャリアアップ助成金でよくある質問をご紹介します。

Q.従業員が10人未満でも就業規則を作らないと助成金を申請できない?

基本的には、就業規則を作らなければ助成金を申請できません。労働組合がある場合のみ、労働協約でも可能ですが、一般的には就業規則を作成し助成金を申請することが多いです。

Q.就業規則の作成・変更にはいくらかかる?

就業規則の作成にはおよそ10〜30万円、変更には3〜10万円かかるケースが多いです。この料金はあくまで相場であり、社労士事務所ごとに異なる点にご注意ください。

Q.外国人従業員も対象になる?

賃金規定等改定コースや賞与・退職金制度導入コースなど処遇改善に関するコースであれば、外国人従業員も対象になり得ます。

ただ正社員化コースは、在留資格を持つ外国人は対象になりますが、外国人技能実習生は対象外になる点にご注意ください。

Q.短時間正社員も対象になる?

正社員化コースでは、短時間正社員も対象になります。また有期・無期雇用社員が短時間正社員への転換する場合も正社員化コースとして認められます。

Q.支給申請期間中に対象者が退職した場合はどうなる?

会社都合での退職(解雇等)の場合、助成金の支給対象外になります。ただし、本人都合による退職の場合や天災などやむを得ない理由などであれば助成金の対象になります。

Q.従業員が1人でも申請できる?

従業員が1人でも申請できます。ただし、申請する事業所が雇用保険適用事業所でなければなりません。通常、所定労働時間が週20時間以上の従業員を1人でも雇用した場合は、雇用保険適用事業所になるための手続きをしなければいけません。

もし手続きを行っていない場合は、速やかに手続きを行い、その後キャリアアップ助成金を申請することになります。

Q.一度不支給になったらもう申請できない?

不支給になったとしても、就業規則などを改善することで再度申請可能です。賃金規定等共通化コースや賞与・退職金制度導入コースは1事業所1回限りの受給なため、都道府県労働局の指導を受けながら申請し直すことですぐに申請可能になる特例もあります。

Q.助成金は経費にしてもいいの?

受け取った助成金の使い道は自由なため、経費として活用できます。例えば、事業に関連する機材の導入や従業員の給与などに充てた場合は経費計上が可能です。

Q.申請すれば絶対にもらえるの?

申請したとしても、書類不備などにより助成金がもらえないこともあります。助成金は正しい知識を持ったうえで、書類の不備なく適切に手続きできた場合に受給できるものであるとご認識おきください。

Q.申請は全部自分でやるの?

申請はご自身でも行えますが、社労士に代行依頼も可能です。代行依頼を行うとコストはかかりますが、確実かつ簡単に申請できるようになります。どうしても自分で申請したい!という方以外には代行依頼をおすすめします。

キャリアアップ助成金を申請するなら社労士への外注がおすすめ

キャリアアップ助成金を申請するなら、社労士へ外注することをおすすめします。

なぜなら社労士へ依頼すると、就業規則の作成・変更から助成金の申請までを一貫して行ってもらうことができるからです。

必要書類については、基本社労士側で収集し、社内の資料は社労士から言われたものを提出するというのが一般的です。そのため、自分で申請するよりも手間を大幅に削減できます。

ただし、社労士が行えるのは申請代行までです。実際に正社員化したり、賃金を支払ったりと制度を運用するのは代表自身な点にご注意ください。

また、社労士事務所の中には助成金の申請代行を行っていないところもあります。そのため実績等も確認し、助成金の申請までを行ってくれる社労士かを確認しましょう。

【社長の顧問会員限定】キャリアアップ助成金のクリア条件達成率はどれくらいですか?

社長の顧問にご登録いただいている方は、マイページ内の「助成金・補助金」ページにてクリア条件達成率をご覧いただけます。

ページ下部にあるクリア条件を確認することで、クリア条件達成率がUPします。制度によっては弊社限定の「ボーナス特典」をご利用いただけるものもありますので、ぜひ内容をご確認ください。

※クリア条件達成率はあくまで受給の目安です、受給を確約するものではないためあらかじめご了承ください

【まだ登録されていないなら】ぜひ一度無料診断を!

「うちの会社でも使えるのかな?」

そう感じた方は、まずは無料診断をご利用ください!

無料診断では、簡単な質問に答えるだけで、自社が申請できる可能性のある助成金・補助金を自動診断できます。制度名がわからなくても大丈夫ですので、以下のページから気軽に診断してみましょう!

まとめ:キャリアアップ助成金を活用して100万円以上受給しながら従業員の長期雇用に繋げよう!

キャリアアップ助成金は受給額が100万円を超えることも珍しくありません。原則返還が不要で、使い道が自由な助成金を受け取りながら、従業員の長期雇用に繋げましょう。

キャリアアップ助成金の申請には時間がかかります。正社員化や賞与制度などを導入してからの申請は対象になってしまうため、早めの段階から申請の準備を始めていきましょう。

注意点などの細かいポイントは、ぜひ本記事を読み返しながら、早い段階で準備を進めてみてください。