【2025年/最新情報】中小企業省力化投資補助金で人手不足を解消!

2025年9月15日

目次[開く]

中小企業省力化投資補助金とは?

中小企業省力化投資補助金とは、中小企業が抱える人手不足を省力化に資する機械やシステムによって解決することを目的とした補助金です。

「カタログ注文型」と「一般型」という2つの型に分かれ、それぞれ対象になる経費や金額が異なりますが、概ね半額程度を補助してもらえる制度です。

それぞれの仕組みが大きく異なります。具体的には以下のように分けられます。

| 型の種類 | 概要 | このような場面で活用可能 |

| 1.カタログ注文型 | 指定のカタログに掲載された製品を購入する時に申請できる | 券売機や清掃ロボットなど、汎用的な製品を導入する場合 |

| 2.一般型 | IoT、ロボット等のデジタル技術を活用し、かつ自社専用の設備を導入する時に申請できる | 生産ラインや加工機など製品を自社用にカスタマイズして導入する場合 |

端的にいうと「一般販売されている製品」か「自社用の専用製品」のどちらを導入するかによって型の種類が異なるのです。またこの2つの型は、対象になる経費や補助される割合も異なります。

【実質半額】中小企業省力化投資補助金2つの型ごとの補助額と上限

中小企業省力化投資補助金では、導入しようとする製品のおよそ半額が補助されます。

カタログ注文型と一般型では補助率と上限額が異なるため、それぞれ見ていきましょう。

1.カタログ注文型

カタログ注文型は、製品購入費に対して1/2以下で補助されます。1/2”以下”と記載されているのは、製品ごとに補助上限額が定められているためです。

※補助上限額は一般公開されておらず、申請を進める過程で通知されます

同一製品であれば複数購入が可能であり、複数購入時の合算での上限値は、以下のように従業員数によって定められています。

| 従業員数 | 補助率 | 補助上限額(合算値) |

| 5人以下 | 1/2以下 | 200万円 |

| 6~20人以下 | 500万円 | |

| 21人以上 | 1,000万円 |

2種類以上の製品の導入については、2025年2月時点では準備中で、まだ受け付けていません。

やや複雑な印象があるかもしれませんが、端的にいうと、指定された製品を実質半額で購入でき、同一製品であれば複数導入できるということです。

カタログ注文型は通年で随時受け付けているので、自社のタイミングに合わせて申請できることも魅力です。

2.一般型

一般型は比較的補助上限額が大きく、補助される割合もカタログ注文型以上になることから、受給できる金額が多くなる傾向があります。

補助率は会社規模、補助上限額は従業員数によってそれぞれ定められています。

| 補助金額が1,500万円までの部分 | 1,500万円を超える部分 | |

| 中小企業 | 1/2 | 1/3 |

| 小規模事業者 再生事業者 | 2/3 | 1/3 |

| 従業員数 | 補助上限額 |

| 5人以下 | 750万円 |

| 6~20人 | 1,500万円 |

| 21~50人 | 3,000万円 |

| 51~100人 | 5,000万円 |

| 101人以上 | 8,000万円 |

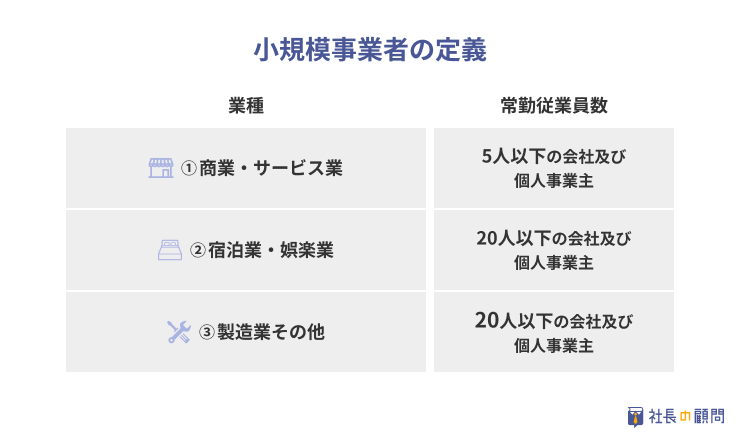

小規模事業者とは、以下の条件を満たす事業者です。

一般型は補助上限額が大きく、小規模事業者であれば補助率も約66%になるなど金額を見ると魅力的ですが、法律で決められた要件があり、補助金のために小規模事業者になることはできません。

また、一般型は公募の期間が定められており、指定された一定期間内に申請しなければ活用できません。

【まず確認】中小企業省力化投資補助金を利用するための基本要件

中小企業省力化投資補助金を利用するためには基本要件をおさえておく必要があります。達成すべき条件や数値が「カタログ注文型」と「一般型」で異なるため、それぞれ見ていきましょう。

1.カタログ注文型

中小企業省力化投資補助金を活用するには、以下の基本要件を満たす必要があります。

- 事業計画内で労働生産性を年平均成長率3%以上増加させる目標を設定する

具体的には、導入する製品により今後3年間で労働生産性が向上することを明らかにしなければなりません。

例えば、

- 飲食店でホールスタッフが注文を取りに行っていたところ、券売機の導入で省力化する

- 小売業でセルフレジを導入し、レジの人員を別業務に回し付加価値額を高める

などです。

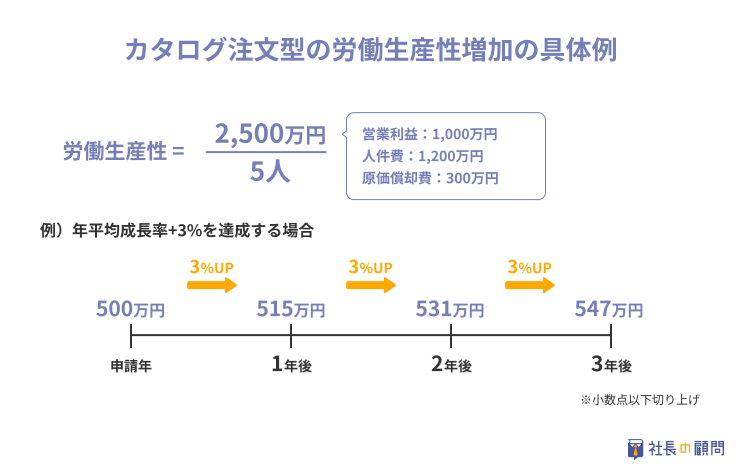

労働生産性の算出は以下の式を用いて行います。

- 労働生産性=付加価値額÷従業員数

特に付加価値額の算出が独特なため、申請前には必ずおさえておきましょう。

申請の際には以下の4つの項目から算出する数値を申請時、1年目、2年目、3年目の労働生産性として記載することになります。

- 従業員人数(役員含む)

- 営業利益

- 人件費(役員報酬含む)

- 減価償却費

労働生産性の式を参考にしつつ、申請前に具体的な金額を算出しておきましょう。一度算出しておけば、導入した製品がどれだけの効果をもたらしているかの指標にもなります。

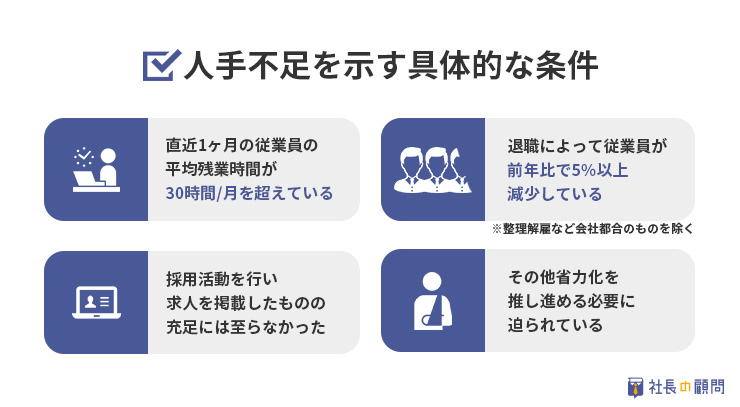

ココが決め手!「人手不足の確認方法」を極める

中小企業省力化投資補助金のカタログ注文型を活用するには、人手不足であることの証明が必要です。

具体的には、以下の4つのうちからいずれかの理由を選択する必要があります。

- 限られた人手で業務を遂行するため、直近1ヶ月の従業員の平均残業時間が月30時間を超えている

- 整理解雇によらない離職・退職によって従業員数が前年度比で5%以上減少している

- 採用活動を行い求人を掲載したものの、充足には至らなかった

- その他、省力化を推し進める必要に迫られている

ただし、上記のうち「4.その他」を選択した場合、採択結果の通知が大幅に遅れる可能性があります。まずは1〜3の中に当てはまる条件がないかを確認し、なかった場合に4を選択するようにしましょう。

また、製品カタログや公式ホームページには、その製品を導入することでどの業務プロセスが省力化できるか事例が記載されているものもあります。導入しようとしている製品のカテゴリーをご覧いただき、ぜひ参考にしてください。

2.一般型

一般型はカタログ注文型よりも厳しい条件が定められています。具体的には今後5年間で以下の3つの条件を達成する事業計画でなければなりません。

- 労働生産性:年平均成長率+4%以上増加

- 給与支給総額:年平均成長率+2.0%以上増加、もしくは都道府県ごとの最低賃金の直近5年の平均成長率以上の増加

- 事業場内最低賃金:地域別最低賃金+30円以上

満たすための条件をそれぞれ細かく見ていきましょう。

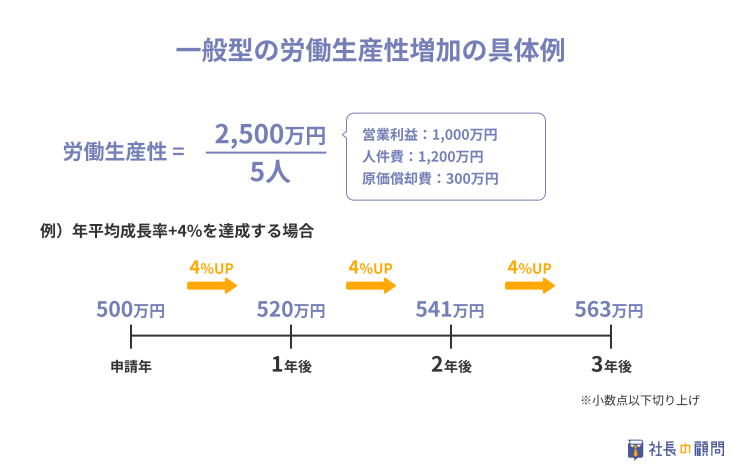

1.労働生産性の増加

一般型では、労働生産性を年平均成長率+4%以上増加させなければなりません。労働生産性の考え方はカタログ型と一緒ですが、カタログ型が+3%なのに対し一般型では+4%とさらに高い要件が設定されています。

申請時に提出する事業計画には、この労働生産性を3〜5年で設定される事業計画期間内に事業者全体で年平均成長率4%以上増加させる計画を作って提出しなければいけません。

労働生産性が年平均4%増額するとしたらどれくらいなのか、具体的な例で計算すると以下のようになります。(小数点以下切り上げ)

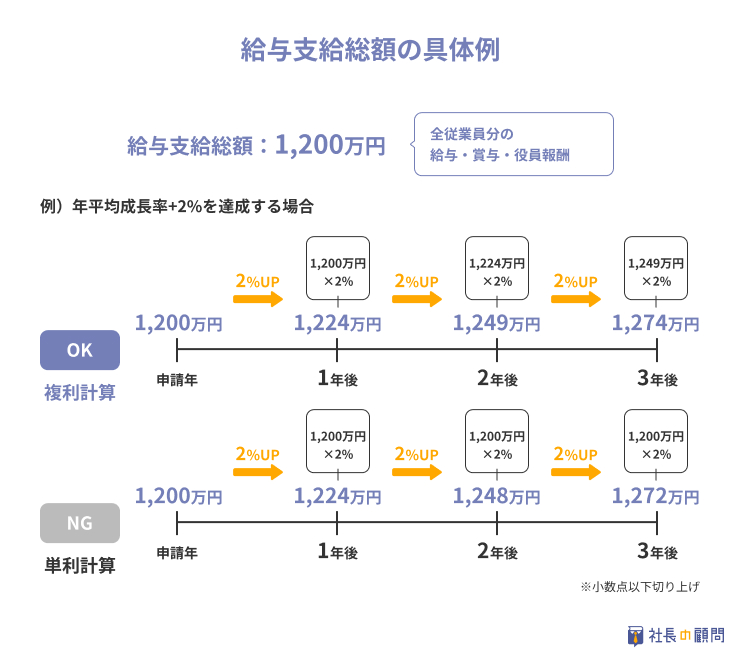

2.給与支給総額の増加

まず、従業員全体の給与支給総額を算出します。ここでいう給与支給総額は、非常勤を含む全従業員と役員を対象に支払った給与等を差します。

計算に入れる費用と入れない費用があるため、まずは以下の表をご覧ください。

| 給与支給総額の計算に入れる費用 | 給与・賞与・役員報酬・残業手当や住宅手当など各種の手当(給与所得に分類されるもの) |

| 給与支給総額の計算に入れない費用 | 福利厚生費・法定福利費・退職金 |

今後5年間で以下のいずれかを達成する必要があります。

- 年平均成長率+2%

- 年平均成長率+「事業を行う都道府県の過去5年分の最低賃金の年平均成長率」%

過去5年分の最低賃金の年平均成長率算出する際は、厚生労働省に各都道府県の最低賃金の推移が一覧できるページが用意されているので、ぜひご活用ください。

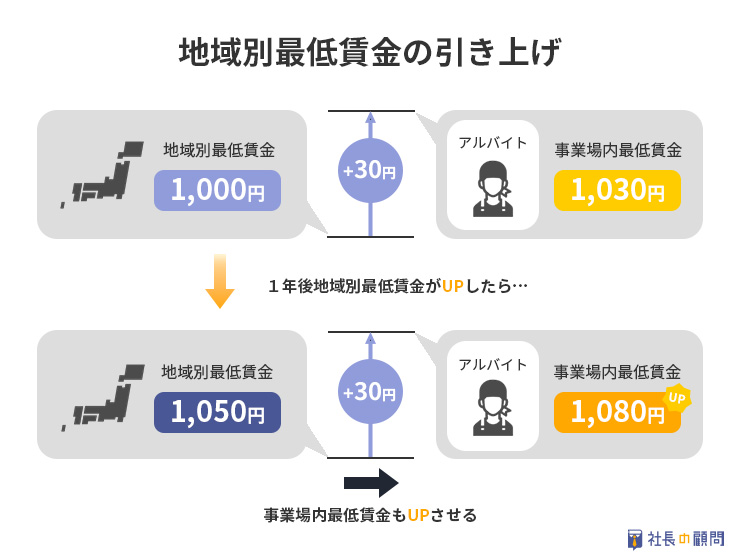

3.最低賃金の引上げ

一般型に申請するならば、事業計画期間において、事業場内最低賃金と地域別最低賃金と比較し+30円以上の状態をキープする必要があります。

事業場内最低賃金とはひとつの事業場(事務所・工場など)内で、最も低い時給のことです。正社員等の正規雇用者だけでなく、アルバイト・パート等の非正規雇用者も含み、月給制の従業員しかいない場合も、時給換算を行って算出します。

事業計画期間中は、常に地域別最低賃金から+30円以上になっていなければなりません。毎年10月に最低賃金が見直されるため、それに連動してアップさせる必要が出る場合があります。

つまり、10月に地域別最低賃金が上がった場合、事業場内の最低賃金も新しい最低賃金+30円以上になっていなければならず、満たしていない場合は賃金をアップさせる必要があります。申請時に賃金+30円以上に上げたからと言って、それで対応が完了というわけではないのです。

4.次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21人以上に限る)

一般型では、従業員が21人以上の状態に限り「一般事業主行動計画」を「両立支援のひろば」というサイトページ上に公表する必要があります。

すでに公表している場合は、公表先のURLを記載するのみで問題ありません。

反対に、応募の時点で公表していない場合は公表する旨を宣誓する必要があります。

5.その他の要件

その他の一般型の要件としては、以下の通りです。

- 人手不足の解消に向けて、オーダーメイド設備等の導入等を行う事業計画を策定する

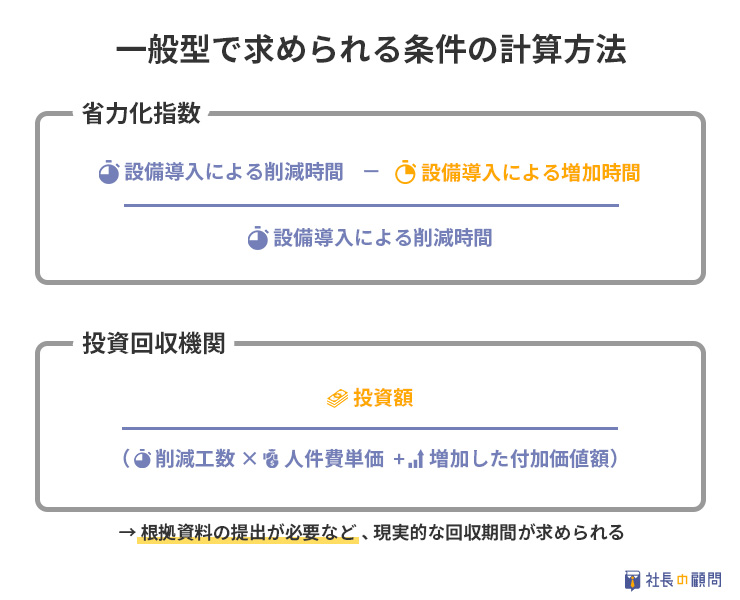

- 省力化指数を計算し、事業計画に盛り込む

- 投資回収期間とその根拠資料を提出する

- 3~5年の事業計画期間内に、補助事業において付加価値額が増加する事業計画を策定する

上記の条件の中で特に大切なのは「省力化指数」と「投資回収期間」です。

省力化指数とは、設備の導入による削減された時間を数値化したものであり、その製品を導入することで、どれだけ人手を浮かせることができるかを示すことができます。

中小企業省力化投資補助金で対象になる経費

対象になる経費は申請する型によって異なりますので、それぞれ見ていきましょう。

1.カタログ注文型

カタログ注文型では、以下の2つの経費が対象になります。

- 製品本体価格

- 導入経費

それぞれ条件が定められているため見ていきましょう。

1.製品本体価格

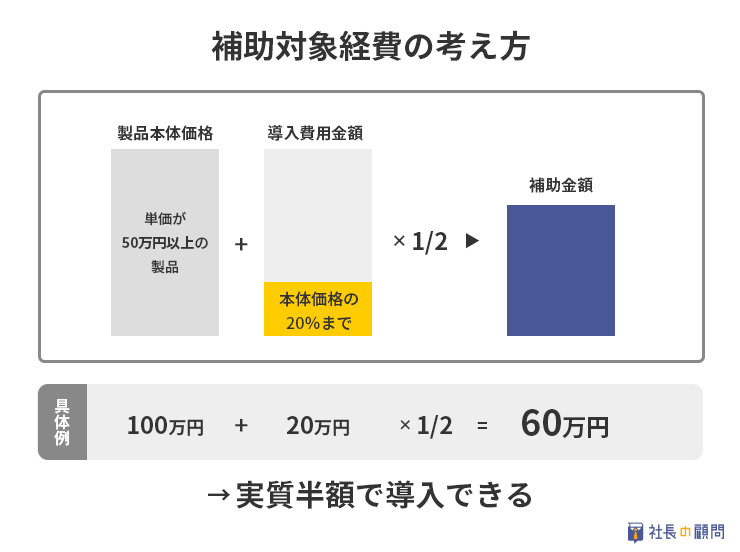

製品本体価格とは、省力化のために使用する機械装置や工具・器具などの本体価格のことです。この本体価格に対して補助率1/2で補助されるため、例えば、100万円の機械を導入する場合は半額の50万円が補助されます。

ただし、最低でも単価(本体価格)が50万円以上の機械でなければ対象になりません。つまり、最終的な出費は安くとも25万円以上になると考えてください。

※製品カタログに記載されている製品はすべて単価が50万円以上で、中小企業省力化投資補助金の対象機器のみ記載されています。

2.導入経費

導入経費としては、以下のような費用が対象になります。

- 設置作業費

- 運搬費

- 動作確認の費用

- マスタ設定にかかる費用

このほか、一般に導入から使用開始にかかる費用が導入経費に含まれます。ただし、導入経費の上限額は「本体価格の20%」までです。

例えば、100万円の機械を導入する場合は設置・設定費用や運搬費など諸々をあわせて20万円が上限になります。この場合、100万円の機械に対して導入経費20万円を加えた120万円を申請し、1/2である60万円が補助されることになります。

2.一般型

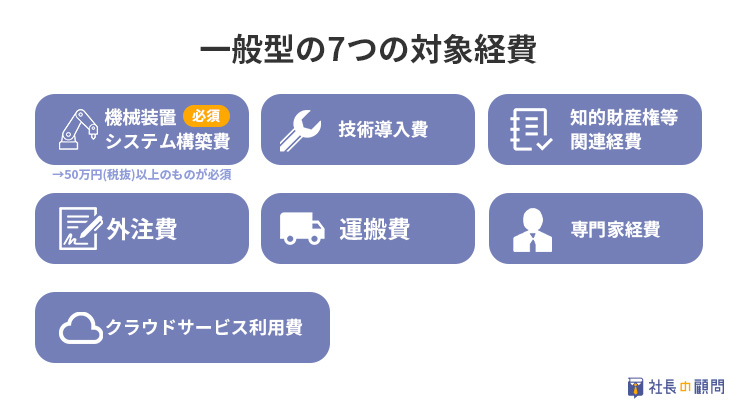

一般型の対象経費は以下の7つです。

一般型では単価が50万円(税抜)以上の機械装置やシステムを導入することが必須であるため、 上記のうち「機械装置・システム構築費」は必ず計上されることになります。その他の経費については、必要に応じてプラスしていきます。

一般型はリース・レンタルでも申請可能ですが、保守・メンテナンスなどの管理費は対象外なためご留意ください。

中小企業省力化投資補助金で得られる6つのメリット

中小企業省力化投資補助金には、以下の6つのメリットがあります。

- 人手不足の問題解決に繋がる

- 建設業などDX化が遅れている業界のDX推進が可能

- 随時申請を受け付けており、自社の都合のいいタイミングで申請できる(カタログ注文型のみ)

- 販売事業者と共同で申請するため申請を進めやすい(カタログ注文型のみ)

- 事業計画書が補助金の中でも簡単で準備しやすい(カタログ注文型のみ)

- 自社に合わせたカスタマイズ製品も導入可能(一般型のみ)

メリットを知っておくことで、補助金の申請や活用する具体的なイメージをつけられるため、それぞれ見ていきましょう。

1.人手不足の問題解決に繋がる

補助金の目的が省力化であるため、人手不足による問題解決の糸口になり得ます。

例えば、レジ打ちで人員を割かれて品出しが間に合わないのだとしたら、セルフレジの導入により品出しの人員を確保できるといった具合です。

ただし、この補助金の目的は「いま人手が足りていない会社を補助すること」であり、「人手を減らして人件費を削減すること」ではない点にご注意ください。万が一、製品の導入後に会社都合の解雇が発生した場合は補助金の返還を求められることもあります。

あくまでの現状の人手不足を解決するための補助金であり、人件費を削減するための制度ではないとご理解ください。

2.建設業などDX化が急務な業界のDX推進が可能

DX化は多くの中小企業にとって課題になります。

「何から手をつければいいやら...」と困った時、中小企業省力化投資補助金の活用は1つの選択肢です。各製品ページには「省力化効果」という欄があり、作業の中のどの部分が省力化できるかが示されています。

例えば、特にDX化が求められる建設業であれば、即時データ化が可能な「地上型3Dレーザースキャナー」の導入が可能なため、省力化をしつつDX化も図るといった一石二鳥の取り組みもできます。

3.随時申請を受け付けており自社の都合のいいタイミングで申請できる(カタログ注文型のみ)

一般的な補助金では公募期間が決まっており、その締め切りまでに事業計画書を策定して補助金申請をしなければなりません。

しかし、中小企業省力化投資補助金のカタログ注文型は締め切りがなく通年で申請を受け付けています。そのため、自社の都合のいい申請ができます。

ただし、補助金には予算があります。令和7年度の予算として3,000億円が計上されているためかなり余裕はありますが、予算が尽きてしまった場合はその時点で公募終了になるケースが多くあります。

そのため、申請を検討されているなら、自社内で無理のない範囲で早めに行うのがおすすめです。

一般型は、申請できる期間が限られており、その期間も半月〜1ヶ月程度と比較的短いため、情報収集と事前の準備が重要です。

まずはカタログ注文型で活用できるものがあるかを確認することをおすすめします。

4.事業計画書が補助金の中でも簡単で準備しやすい(カタログ注文型のみ)

他の補助金では事業計画書をWordなどで作成して提出したりと手間がかかるものが多くあります。

しかしカタログ注文型では、この事業計画書が200文字程度の入力フォームになっており、さまざまな補助金の中でも群を抜いて申請しやすいことが特徴です。

ただし、見通しが曖昧な事業計画や具体性に欠ける内容を記載してしまうと、採択されず補助金が受給できない可能性があります。

事業計画の内容は短いながらも適切かつ明確に自社の状況と今後の展望を記載しましょう。特にどの部分で省力化を図れるかを記載することが重要です。

5.販売事業者と共同で申請するため申請を進めやすい(カタログ注文型のみ)

中小企業省力化投資補助金では、販売事業者とともに申請を行うため、自社のみで行う場合よりも事業計画策定がしやすいという特長があります。

似たような建て付けのものにIT導入補助金があり、2024年のIT導入補助金の採択率は80%と他の補助金と比べても高い傾向にあります。

省力化効果など自社だけでは算定が難しいものも販売事業者のアドバイスをもらいながら進めるとスムーズに進むこともあるため、カタログ注文型は申請しやすい補助金といえます。

6.自社に合わせたカスタマイズ製品も導入可能(一般型のみ)

一般型であれば、自社の環境、製造内容に合わせたカスタマイズ製品も導入できます。

例えば、

- 部品の製造ラインに独自の多関節ロボットアームを導入する

- 自社ブランドの酒造工程で自動化のための設備を導入する

などです。

また、製品カタログに掲載されている製品をカスタマイズして周辺機器や搭載する機能を変えることで、自社にとってより高い省力化効果や付加価値を生み出す場合は一般型の対象になります。

公募要領に「一部考慮する」旨の記載もあるため、製品カタログの中からカスタマイズすればより高い効果をもたらすものがないかを見てみましょう。

中小企業省力化投資補助金の全体の流れ

ここでは「カタログ注文型」と「一般型」それぞれの申請の流れを解説します。

1.カタログ注文型

カタログ注文型の申請の流れは以下の通りです。

- 申請前の準備を行う

- 導入する製品を選ぶ

- 販売事業者に問い合わせる

- 申請を行う

- 採択・交付決定を待つ

- 製品を実際に購入する

- 実績報告・補助金額の確定・振り込みがされる

- 3年間効果報告を行う

このなかには、自社だけで行う作業と販売事業者とともに行う作業があるため、ひとつずつご確認ください。

特に1〜4までは自社で行う割合が大きいため、それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.申請前の準備を行う

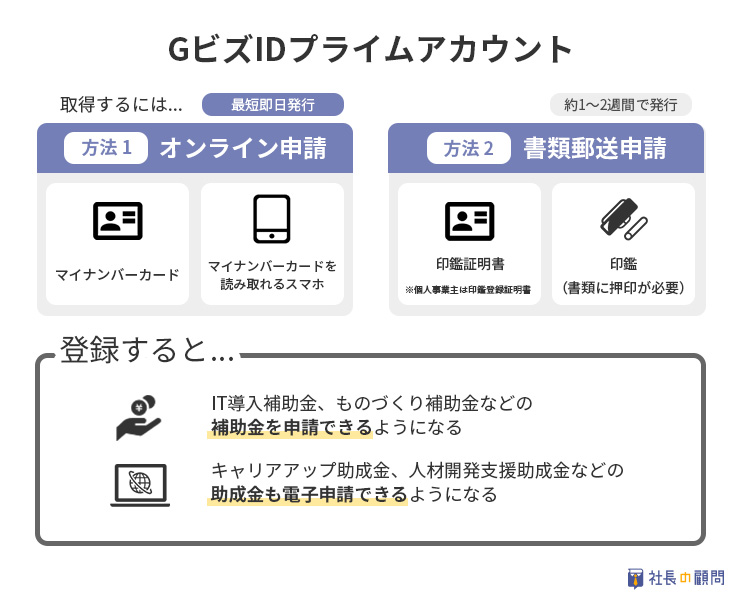

最初に、GビズIDプライムアカウントを取得します。この作業は自社のみで行います。

2.導入する製品を選ぶ

次に、導入する製品を選びます。ここではカテゴリだけでなく、具体的にどの製品を導入するかまで絞り込みましょう。

選び方については、このあとに記載している「カタログから対象製品を選ぶ方法」をご覧ください。

3.販売事業者に問い合わせる

導入する製品が決まったら、販売事業者に問い合わせを行います。問い合わせ先は、中小企業省力化投資補助金カタログ型のサイト内「販売事業者検索」から探します。

販売事業者によって、

- 問い合わせフォームから連絡できる場合

- 電話による問い合わせが必要な場合

などさまざまです。

同じ製品でも複数の販売事業者が登録している場合があるため、営業範囲や各企業のWebサイトなどを比較したうえで選びましょう。

販売事業者が決まったらいよいよ申請の準備に入ります。

4.申請を進める

申請は大きく以下の流れで行います。

- 選んだ販売事業者から「招待メール」が届く

- 招待メールに記載されているURLから、マイページを開設する

- 自社で各種情報を入力する

- 販売事業者が各種情報を入力する

- 双方確認し提出

この段階で特に重要になるのは、以下の3点です。

- 事業計画の策定

- 労働生産性の算出

- 必要書類の収集

販売事業者と連絡を取りながら申請を進めていきましょう。

2.一般型

- 申請前の準備を行う

- 3~5年の事業計画の策定

- 申請書の提出

- 書類・口頭審査

- 採択発表(以下採択後の流れ)

- 説明会に参加(オンライン)

- 交付申請・決定

- 機器・システムを導入する

- 実績報告・確定検査(交付額の決定)

- 補助金の振り込み

- 効果報告を行う

一般型では事業計画策定の段階からカタログ型とは流れが大きく異なります。他の一般的な補助金とほぼ同様です。

カタログから対象製品を選ぶ具体的な方法(カタログ注文型のみ)

カタログ注文型では、製品カタログに掲載されたものの中から、購入したい製品を選びます。

対象製品を見るには、「中小企業省力化投資補助金」の公式サイトで「製品カテゴリ」を参照・ダウンロードするほか、製品カタログ検索の機能もあります。

導入したい製品の種類が決まっている場合は、公式サイトの製品カタログ検索機能が便利です。

以下の方法で絞り込み〜製品の選定を行います。

- 「製品カタログ検索」にアクセスする

- 「製品カテゴリ」から目的の機器の種類を選択し、検索する

- 一覧表示された機器の中から目的のものを選択する

- リンク先で製品を選ぶ

さらに各機器の「省力化効果」の欄は、どのような工程でどれくらい省力化できるかが具体的に記載されているため事業計画策定の時に役立つ情報です。

【知っておけば困らない】中小企業省力化投資補助金を申請する時の6つの注意点

中小企業省力化投資補助金を申請する時は以下の5つの点にご注意ください。

- 導入する製品の保険への加入が必要になる場合がある

- 申請マイページ開設は販売事業者の招待メール経由でのみ可能

- 実質無料などの謳い文句は不正受給に繋がる可能性がある

- 複数種類の申請は受付準備中(カタログ注文型のみ)

- 製品の置き換えは一定の条件を満たした時のみ可能(カタログ注文型のみ)

- 原則相見積もりを取らなければならない(一般型のみ)

注意点を事前におさえておけば、申請までのつまずきが減ります。スムーズに申請するためにもそれぞれ見ていきましょう。

1.導入する製品の保険への加入が必要になる場合がある

製品の保険加入については、カタログ注文型では一定の条件を満たす時に、一般型では必須になります。

カタログ注文型では、従業員が6名以上で補助額が500万円以上になる場合は保険への加入が必須と定められています。

保険の期間は補助金の交付を受けてから3年間(効果報告期間が終わるまで)です。

あくまでも参照するのは「補助額」な点に注意が必要です。例えば、500万円の製品を購入した場合、補助額は250万円なため保険加入は任意です。

しかしながら、金額が大きい機材については保険への加入をおすすめします。

次に、一般型では保険または共済に必ず加入しなければなりません。

保険内容にも指定があり、以下の2点を満たすものでなければなりません。

- 風水害等の自然災害を含む損害を補償するもの

- 付保割合(補償の割合)が50%以上のもの

また、保険料・保険加入金は補助金の対象外なため、申請時に計上しないようご留意ください。

2.申請マイページは販売事業者の招待メールからしかアクセスできない

自社側で準備できるのは、GビズIDプライムアカウントの取得までです。申請マイページの登録は販売事業者からの招待メール内にあるURLのみから可能にです。

マイページ開設後は、中小企業省力化投資補助金のホームページからログインできるようになります。

一般型については申請様式が2025年3月上旬に公開予定です。現在補助金事務局で準備中ですので、続報をお待ちください。

3.実質無料などの謳い文句は不正受給に繋がる可能性がある

中小企業省力化投資補助金では、購入者の自己負担額を(補助金以外で)減額や無償とするような販売方法は、補助金交付の目的に反すると公募要領に記載されています。

仮に「当社で購入いただければ50%のポイント還元+補助金で50%OFFになるので、実質無料です!」のような謳い文句がある販売事業者を使用した場合、「補助金の不正受給」ということになってしまいます。

この補助金と似た仕組みであるIT導入補助金では、上記のような不正受給問題が報じられています。販売事業者を選ぶ際には製品カタログに記載されている通りの金額であるかを確認しましょう。

参考:NHK「IT導入補助金で不正受給横行 “実質無料”営業で資金環流」

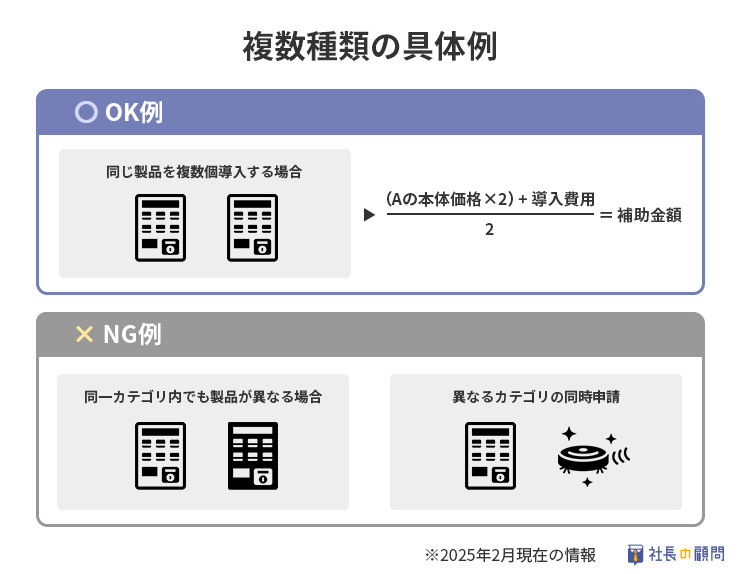

4.複数種類の申請は受付準備中(カタログ注文型のみ)

2025年2月現在、複数種類の製品申請は受付準備中であり、できない状態です。例えば、券売機と清掃ロボットの同時導入はできません。

また、同一カテゴリ内でも券売機Aと券売機Bなど製品が異なる場合は同時導入ができません。反対に、券売機Aを2台など同一製品であれば複数個の申請が可能です。

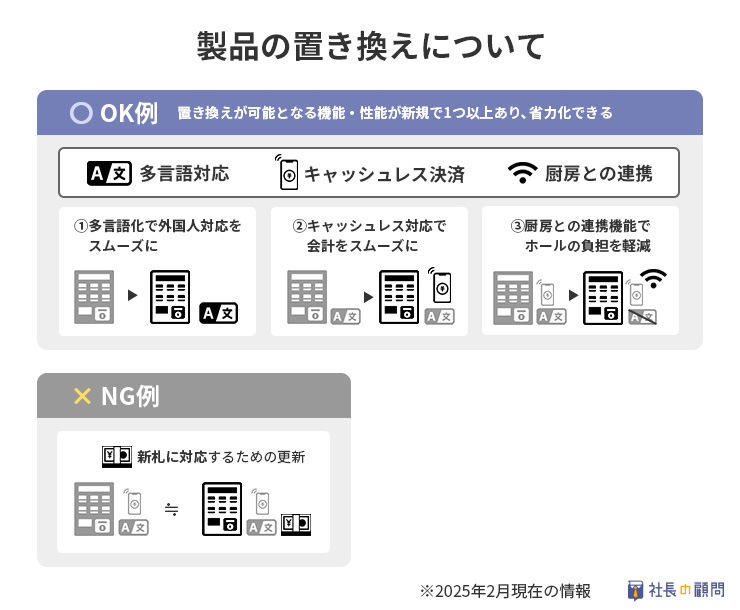

5.今ある機械の更新は一定の条件を満たした時のみ可能(カタログ注文型のみ)

今ある製品と同一カテゴリからの更新・置き換えは、以下2つの条件を満たすと可能です。

- 公式ページに「置き換えが可能となる機能・性能」が記載されている製品

- 置き換え後の製品が既存製品と比較して「置き換えが可能となる機能・性能」を新規で1つ以上有していること

「置き換えが可能となる機能・性能」がある製品は、個別製品のページにその旨のの記載があります。

上記の券売機の例であれば、以下のようなパターンで置き換えの可否が判断されます。

つまり、機能・性能ABCのうちどれか1つでも新規機能を持つ製品であれば置き換え可能ということです。

また、置き換えを行うのであれば置き換えによってどのような部分が省力化できるかを具体的に示す必要があります。既存の機能と見比べながら、効率化できる部分を明確にしましょう。

6.原則相見積もりを取らなければならない(一般型のみ)

一般型の場合、原則として2者以上の相見積もりを取らなければなりません。この相見積もりは同一条件で取ることを求められるため、新品かつ適正価格の製品同士を比較しましょう。

相見積もりは申請の準備段階で行っておくとスムーズです。ただし、実際に契約・購入するのは、採択された後でなければなりません。

採択前に契約・製品を購入した場合、補助金の対象外になってしまうためタイミングに注意しましょう。

また、発注内容の性質上相見積もりが困難な場合はその理由を書面で提出すると申請が可能になる場合があります。こうした場合は事前に事務局に問い合わせると確実です。

中小企業省力化投資補助金でよくあるQ&A

ここでは中小企業省力化投資補助金でよくある質問をまとめました。申請前の疑問を先回りしてお答えしているので、ぜひ参考にしてください。

Q.補助金自体の予算はどれくらい?無くなったらどうなる?

2025年の中小企業省力化投資補助金の予算は「3,000億円」で組まれています。他の補助金と比べても予算が多く、一回の申請あたりの金額が大きくなりにくいことから、かなり余裕があるといえます。

また、カタログの掲載製品以外にもカスタマイズ機器やソフトと本体を合わせた形式の製品の補助も予定されており、今後ますますの拡充が予測されます。

ただし、予算が尽きてしまった場合は公募が終了することもありますので、可能な限り早い段階での申請がおすすめです。

参考:中小企業庁「中小企業省力化投資補助事業」

Q.セミナーなどはある?

中小企業省力化投資補助金は新しい補助金ということもあり、精力的にセミナー(説明会)が実施されています。

地域ごとに行われているため、以下のページをご参照いただき、日次と開催場所をご確認ください。

Q.わかりやすいチラシなどはある?

中小企業省力化投資補助金のチラシや活用事例集は公式ページで公開されています。社内での提案や情報共有が必要な際に役立ちますのでぜひご覧ください。

Q.対象製品が0件と表示されるのはなぜ?

カテゴリーは登録されているものの、対象製品が準備中であるためです。今後製品が登録され次第、対象製品が掲載されるので定期的にに確認を行いましょう。

Q.労働生産性の向上目標が達成できなかった場合はどうなる?

最終的な判断は補助金事務局に委ねられますが、補助金を使い導入した製品を有効に活用し、それでも達成できなかった場合のペナルティは明記されていません。

ただし、製品を未使用のまま放置していた場合や、故意または事業主の過失により目標が達成できなかった場合は、補助金の返還を求められる可能性が明記されています。

また、一般型でも労働生産性に関するペナルティはありません。しかし、一般型では給与支給総額や最低賃金の条件があり、これらを達成できないと補助金の返還を求められます。

カタログ注文型では必要な製品のみを、一般型では従業員の賃金状況も含め無理のない導入を検討しましょう。

補助金対象の商品・業種は随時追加されているため都度チェックがおすすめ

中小企業省力化投資補助金は一般型が新設され、リニューアルされたばかりの制度で、積極的に更新が行われています。更新の時期に決まりはなく、多い時は1ヶ月に数度更新されることもあるほどです。

例えば、2024年12月段階と2025年2月段階では以下のように更新がされています。

| 2024年12月 | 2025年2月 | |

| 登録製品数 | 293製品 | 428製品 |

| カテゴリー数 | 47カテゴリー | 68カテゴリー |

対象業種も拡大されており、飲食業でしか導入できなかった「券売機」が生活関連サービス業、娯楽業でも申請可能になるなど拡充されています。

弊社ライターがセミナーに参加してお話をうかがったところ「これからもカテゴリーや対象業種を増やして、多くの方に使っていただきたい。この補助金は使われてこそ意味がある」と熱いメッセージをいただきました。

そのお言葉通りどんどんと対象範囲が拡大されています。言い換えると、今対象にならないからといって、諦めてしまうとチャンスを逃す恐れがあるということです。

しかし、業務を行う傍らで補助金の情報収集を行うのは大変なことです。もし「社内で調べる時間がない」とお困りでしたら、私たち「社長の顧問」にご相談ください。

社内で調べる時間がない場合は「社長の顧問」へご相談ください

中小企業省力化投資補助金は補助金の中でも更新頻度が高いことが特徴です。

「自社で調べる時間はないけれど、チャンスは逃したくない...」とお考えの方は、ぜひ「社長の顧問」にご相談ください。

社長の顧問は助成金・補助金の情報提供サービスです。貴社専任のコンシェルジュがつき、貴社に合う助成金・補助金のご提案をさせていただきます。

常に最新の情報を収集しているため、事前にどのような省力化を行いたいかをお聞かせいただければ、中小企業省力化投資補助金で対象となる製品が出てきた際に社長の顧問からご連絡させていただきます。

言い換えると、月額11,000円で助成金・補助金を調べるスタッフを雇うイメージです。ぜひこの機会に社長の顧問をご検討ください。

まとめ:中小企業省力化投資補助金で人手不足に終止符を打とう!

中小企業省力化投資補助金は、中小企業でいま人手不足に悩む事業者にたいして補助する制度です。2つの申請枠があり「カタログ注文型」と「一般型」に分かれます。

カタログ注文型では、カタログに掲載されている商品をおよそ半額で導入できる、申請が比較的簡単といったメリットがあります。

一般型では、自社用にカスタマイズする製品を導入でき、事業規模によっては約66%補助される、上限額が高いなどのメリットがあります。

特にカタログ注文型の申請は販売事業者と共同で行い、事業計画の策定なども比較的簡単なことから、はじめて申請する方でも取り組みやすい制度です。ぜひこの機会に補助金を活用しながら製品を導入してみませんか?