通年雇用助成金で季節労働者を継続雇用!対象地域・業種がすぐ分かる

2025年9月15日

目次[開く]

通年雇用助成金とは?

通年雇用助成金とは、季節の影響を受ける事業を行う事業主が主に対象となる助成金です。

積雪や寒冷によって期間を限定して雇用している従業員(季節労働者といいます)を、1年通して雇用することで申請することができます。

また、他の事業主の元で夏場活躍する季節労働者を積極的に雇用する事業主も、この助成金の対象となります。

ただし、季節の影響を受ける労働者に対する助成金であるため、申請できる事業主の業種や地域は制限されています。業種や地域など詳しい対象条件は、以下で詳しく解説します。

【対象事業主の条件】地域と業種で制限がある

通年雇用助成金を申請する事業主は、いくつかの条件を満たす必要があります。

通年雇用助成金の対象となる事業主は、2種類に分けられます。

- 季節の影響を受ける事業を行う事業主

- 季節労働者を新たに雇用する事業主

どちらの事業主なのかによって条件が異なるため、申請する前に確認をしましょう。

ここからは、必要な条件を2つの種類の事業主にそれぞれ分けて見ていきます。

1.季節の影響を受ける事業を行う事業主の条件

季節の影響を受ける事業を行う事業主は、以下の7条件すべてを満たせば通年雇用助成金の対象になります。

【季節の影響を受ける事業を行う対象事業主の条件】

- 指定地域に事業所がある

- 指定業種の事業を行っている

- 冬場に事業規模の縮小を余儀なくされている

- 対象労働者を冬場も雇用し、その後も継続雇用を見込める

- 助成金申請に必要な書類を整備・保管し、労働局に提出できる

- 受給要件となる取り組みを実施している

- 雇用保険適用事業主である

6番に記載している「受給要件となる取り組み」の内容によって、対象事業主の条件がさらに追加される場合があります。

指定地域一覧

通年雇用助成金の対象事業主の条件のひとつである「指定地域」は、以下の1道11県になります。

北海道・青森県・岩手県・秋田県は、全市町村が指定地域になっており、それ以外の県は一部が指定地域になります。

| 都道府県名 | 具体的地域名 |

| 北海道 | 全市町村 |

| 青森県 | 全市町村 |

| 岩手県 | 全市町村 |

| 宮城県 | 加美郡/玉造郡/栗原郡の一部 |

| 秋田県 | 全市町村 |

| 山形県 | 米沢市/鶴岡市/酒田市/新庄市ほか |

| 福島県 | 会津若松市の一部/郡山市の一部ほか |

| 新潟県 | 長岡市/柏崎市/新発田市ほか |

| 富山県 | 上新川郡の一部/中新川郡の一部ほか |

| 石川県 | 小松市の一部/江沼郡の一部ほか |

| 福井県 | 大野市/勝山市/大野郡ほか |

| 長野県 | 中野市/大町市/飯山市ほか |

| 岐阜県 | 高山市/郡上郡の一部ほか |

詳しい指定地域は、厚生労働省の通年雇用助成金制度をご確認ください。

指定業種一覧

通年雇用助成金の「指定業種」とは、以下の業種を指しています。

- 林業

- 採石業/採取業(砂・砂利・玉石)

- 建設業

- 水産食品製造業

- 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食品の製造業

- 一般製材業

- セメント製品製造業

- 建設用粘土製品の製造業(陶磁器製を除く)

- 特定貨物自動車運送業

- 農業(畜産農業及び畜産サービス業を除く)

- 建設現場にて据付作業を行う以下の業種

- 造作材建設業(建具除く)

- 建具製造業

- 鉄骨製造業

- 建設用金属製品製造業(鉄骨除く)

- 金属製サッシ・ドア・製造業

- 鉄骨系プレハブ住宅製造業

- 建築用金属製品製造業(サッシ・ドア・建築用金物除く)

- 畳製造業

通年雇用助成金は、冬場に事業縮小を余儀なくされる事業主に対する助成金であるため、季節による影響が少ない業種は指定されていません。

2.季節労働者を新たに雇用する事業主の条件

次に、季節の影響を受ける労働者を新たに雇用する事業主ならば、以下の3つの条件を満たす必要があります。

【季節の影響を受ける労働者を新たに雇用する対象事業主の条件】

- 指定地域に事業所がある

- 指定業種ではない事業を行っている

- 季節の影響を受ける労働者をトライアル雇用している(季節トライアル雇用)

季節トライアル雇用については「通年雇用助成金を申請できる7つの取り組み」にて詳しく解説しますので、そちらをご覧ください。

どちらの事業主にも共通して確認すべきなのは、「指定地域」と「指定業種」です。以下で地域と業種を一覧でご紹介します。

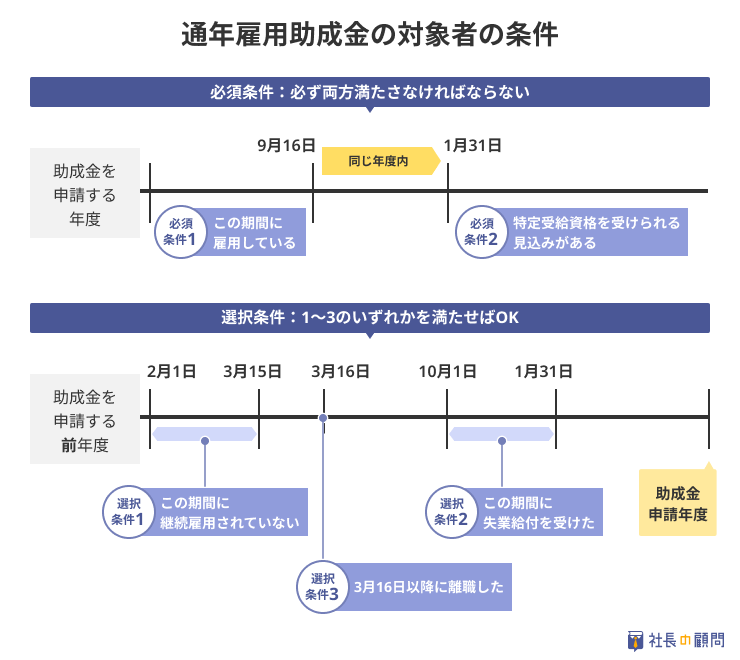

【対象労働者の条件】雇用期間と特定受給資格がポイント

通年雇用助成金の対象となる労働者は、期間限定で働く季節労働者です。

季節労働者でも、以下の2つの条件があります。

- 助成金を申請する年度(該当年度)の9月16日以前から雇用している

- 該当年度の1月31日に特定受給資格を得られる見込みがある

また、以下のいずれかの条件を満たす必要もあります。

- 該当年度の前年度(以下、前年度)の2月1日から3月15日まで継続雇用されていなかった

- 前年度の10月1日から1月31日の間で失業給付を受けたことがある

- 前年度に助成金申請対象労働者となったが、前年度の3月16日以降に離職した

※ここでいう申請対象労働者とは、通年雇用届を提出した労働者を言います(通年雇用届を提出したが、3月16日以降離職し、支給申請を提出していない労働者も申請対象労働者とみなします)。

ただし、対象となる労働者の条件も、取り組みの内容によって異なってきます。

特に「業務転換」の取り組みを実施する場合は、3か月以上の継続雇用など追加の条件が含まれてきます。

季節労働者とは?通年雇用との違いを知ろう

季節労働者とは、季節的業務(例えば、農業や建設業など)に定められた期間従事する労働者を指しています。

4か月を超え、かつ1年未満の雇用で、さらに週の所定労働時間が30時間以上の場合、雇用保険の被保険者種類である「短期雇用特例被保険者」に該当します。

この短期雇用特例被保険者に該当している人が失業した場合に、以下の条件をすべて満たしていると特例一時金の受給対象となります。

- 離職日以前1年間の期間で、11日以上働いた月または労働時間が80時間以上の月が6か月以上ある

- 離職時に失業状態である

この特例一時金の受給対象であることが、通年雇用助成金の対象労働者となる条件の一つになっています。

また、通年雇用とは期間の定めがなく季節を問わずに働くことができる雇用を指していることから、4か月超1年未満の雇用と期間の定めがない雇用という雇用期間が違う点が大きな違いといえます。

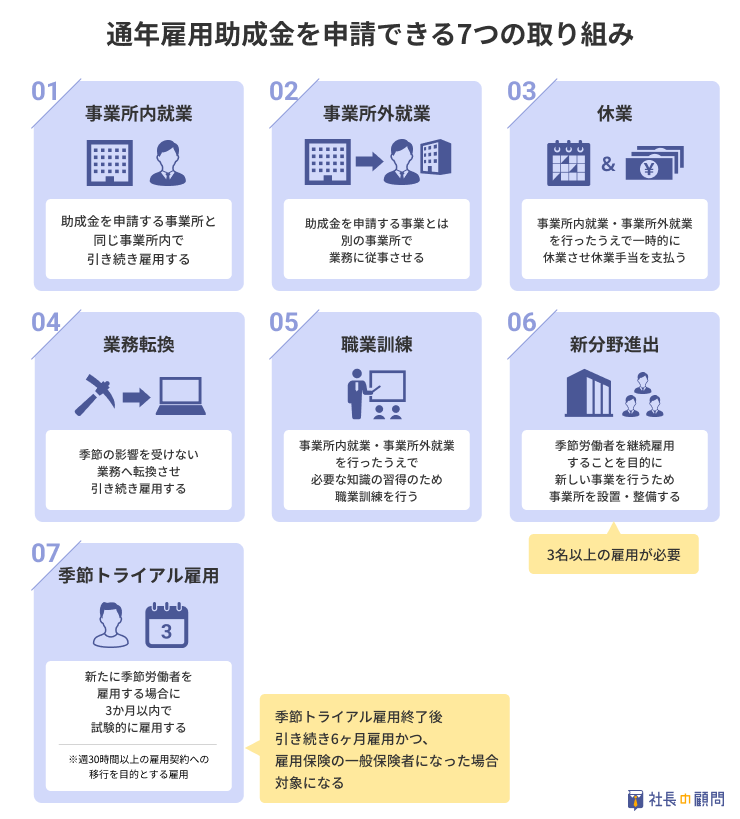

通年雇用助成金を申請できる7つの取り組み

通年雇用助成金では、主に以下の7つの取り組みが対象になります。

それぞれの取り組みの詳しい内容を知ることで、自分の事業所に合った方法で季節労働者の通年雇用を促すことができるようになります。

1.事業所内就業

事業所内就業とは、助成金の支給対象事業所で、冬場も業務に従事させることを指します。

例えば、季節労働者が指定地域内のA事業所で勤務していた場合、助成金の対象期間となる12月16日以降もA事業所で勤務を行っている状態になります。

取り組みの条件としては、以下が求められます。

- 同じ支給対象事業所で勤務すること

- 該当年度の12月16日以降も勤務していること

- 該当年度の翌年の12月15日までは少なくとも継続雇用が見込まれていること

この期間中、指定業種以外の事業を行ってもかまわないとされています。また事業主が対象期間の間は指定地域外に移動して指定業種の事業を行う場合、地域は違えど事業所内就業と認められる場合があります。

事業所内就業の支給回数や受給額については、こちらから確認できます。

2.事業所外就業

事業所外就業とは、特定の期間の間、以下のような支給対象事業所ではない事業所での業務に従事させることを指します。

- 配置転換

- 労働者派遣

- 在籍出向

- 就業機会確保事業

これらの事業所外就業を行う場合の取り組みの条件は、事業所内就業と同じです。

しかしながら、

- 対象労働者の同意を得る

- 支給申請時には対象事業所で季節業務に従事する

- 労働組合等との「配置転換協定」や「出向協定」や事業主同士での建設業労働者就業機会確保契約を行う

という条件があることも注意が必要です。

事業所外就業の支給回数や受給額については、こちらから確認できます。

3.休業

休業とは、助成金の対象期間の間、事業所内就業や事業所外就業を行ったものの、一時的に休業させ休業手当を支払うことを指します。

通年雇用助成金では、部分休業と呼ばれる休業が1日に満たない休みについては、支給の対象外となります。また疾病や有給休暇、出向や配置転換を行っている場合も休業には該当しません。

また対象となる休業とは、申請年度の12月16日から1月15日までの賃金締切日の翌日から、4か月後の賃金締切日までに休業手当の支払いをしている休業日を対象としています。

(ただし、労働基準法第26条に違反しない休業手当の支給、翌1月15日までの賃金締切日の翌日から60日分までの休業日などの条件があります。)

休業助成の支給回数や受給額、休業手当については、こちらから確認できます。

4.業務転換

業務転換とは、季節の影響を受ける業務から、影響を受けない業務に転換することを指しています。

該当年度の翌年度の12月15日までは少なくとも継続雇用を見込み、なおかつ季節的な業務に復職させない見込みであることが必要です。

例えば、建設業の現場作業で雇用していたものの、経理のスキルがあることから、事務員として業務転換させる場合などです。

また、業務転換を行う場合は、労働組合との協定の締結や労働者の同意を得るなどの取り組みも併せて必要になります。

業務転換の支給回数や受給額については、こちらから確認できます。

5.職業訓練

職業訓練は、事業所内就業や事業所外就業で継続雇用を行いつつ、必要な知識の習得のために職業訓練を実施することを指しています。

職業訓練の内容は、以下の要件すべてに当てはまる必要があります。

- 訓練時間が10時間以上の職業訓練

- 業務の過程外で行われる職業訓練

- 職業訓練指導員免許を有する人やその他該当する職業訓練の科目等の専門指導員や講師などが行う職業訓練

- 職業に必要な知識や技能を習得させるために適切であり、キャリア形成の促進に値する職業訓練

また、事業主自らが運営する職業訓練、または施設に委託して行う職業訓練のどちらかに該当する必要があります。

通信制の職業訓練は対象とならず、施設に委託する場合は委託契約がないと職業訓練と認められないとされています。

職業訓練の支給回数や受給額については、こちらから確認できます。

6.新分野進出

新分野進出とは、季節労働者を継続雇用することを目的に、新しい事業のための事業所を設置・整備し、対象労働者を3人以上継続雇用することを指しています。

他の取り組みとは違い、対象労働者を3名以上雇用すると人数制限が加えられています。

新事業は指定業種以外の業種で、設置・整備した事業所は雇用保険の適用事業所となる必要があります。

また雇用拡大のための施設ではないもの、例えば福利厚生のための施設や事業主の自宅などは対象にはなりません。

新分野進出の支給回数や受給額については、こちらから確認できます。

7.季節トライアル雇用(季節労働者を新規雇用する場合のみ)

季節労働者を雇用する事業主は、対象の労働者に対して「季節トライアル雇用」を行う必要があります。

季節トライアル雇用とは、通年雇用の条件である期間の定めのない週30時間以上の雇用契約へ移行することを目的に、3か月以内という期限を設けて試験的に雇用することを指しています。

季節トライアル雇用が終了してからも引き続き6か月以上雇用されて、雇用保険の一般被保険者等の被保険者資格を労働者に与える場合に、通年雇用助成金の対象となります。

1人当たり最大71万円!通年雇用助成金の受給金額

通年雇用助成金は、季節労働者を継続雇用するためにさまざまな取り組みに対して助成を行っており、取り組みによって受け取れる金額も異なってきます。

そこでここからは、通年雇用助成金で受け取れる金額を取り組みごとに解説します。

1.事業所内就業の支給回数・受給額

事業所内就業の場合、1人当たり最大71万円を受給することができます。

また初めて助成金の対象となった労働者(新規継続労働者)が、翌年・翌々年も継続雇用されている場合、2回目・3回目の助成金対象者として助成を受けることができます。

その際、1回目は労働者の賃金の2/3(上限71万円)が助成されますが、2回目・3回目は、賃金の1/2(上限54万円)と助成額が下がる点に注意が必要です。

| 申請回数 | 同じ申請対象労働者について3回を限度 ※ただし離職等があった場合の特例制度あり |

| 受給額 | ・新規継続労働者(=1回目の申請対象労働者) ・継続労働者・再継続労働者 |

2.事業所外就業の支給回数・受給額

事業所外就業の場合も事業所内就業と同様に、3回を限度に最大71万円支給されます。

| 申請回数 | 同じ申請対象労働者について3回を限度 |

| 受給額 | ・新規継続労働者(=1回目の申請対象労働者) ・継続労働者・再継続労働者 |

また、指定地域外へ移動して就労させた場合、移動就労経費助成がプラスされます。

往復の交通費や長距離移動での途中の宿泊費や荷物の運送代が対象となり、移動距離によって助成上限額が異なります。(この移動就労経費助成は、事業所内就業や業務転換でも対象になります。)

3.休業助成の支給回数・受給額

休業を行う場合、事業所内就業や事業所外就業を行っていることが前提になります。

事業所内就業や事業所外就業は、対象労働者に対して3回申請することができます。その3回の申請のうち、2回までは休業助成を選択して申請することができるのです。

その際、休業助成を2回連続で申請しなければならないという条件はありません。3回の申請のうち、1回だけ休業助成を申請しても問題なく、1回目は休業、2回目は事業所内就業、3回目は休業を選択しても問題ありません。

ただし、2回目の休業助成の場合は、助成額が変更になるため注意が必要です。

| 申請回数 | 申請回数3回のうち、2回を限度 |

| 受給額 | 1回目:休業手当(上限60日まで) 2回目:休業手当(上限60日まで) |

休業手当と対象期間の賃金の計算方法

休業手当とは、会社の都合によって休業している場合に、事業所から支給される手当を指しています。休業手当額は、平均賃金の60%以上を支払うこと労働基準法第26条で決められています。

この通年雇用助成金では、賃金を支払う対象期間と休業期間が決められています。

- 賃金を支払う対象期間:申請年度の12月16日から翌年の3月15日

- 休業期間:申請年度の1月1日から4月30日

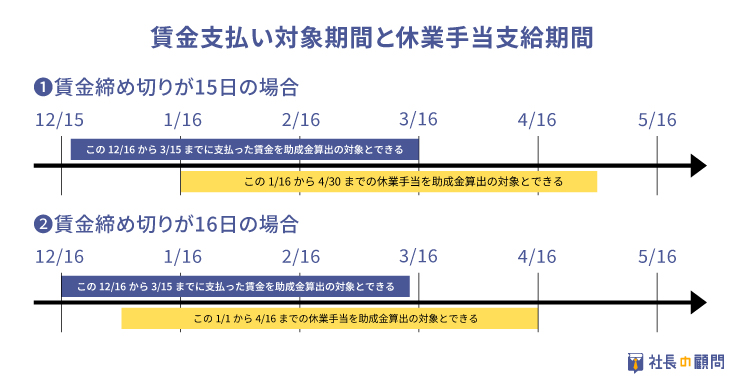

また休業期間のうち、休業手当の対象となる期間は、申請年度12月16日から1月15日の賃金締め切り日翌日から4か月後の賃金締め切りまでの全日休業日となっています。

賃金締め切り日が15日以前なのか16日以後なのかによって、どの期間の賃金や休業手当が助成金支給額算出の対象となるかが変わってきます。

4.業務転換の支給回数・受給額

業務転換は、業務転換を行った1回限りの支給になります。

| 申請回数 | 申請対象労働者1人につき1回限り |

| 受給額 | 業務転換開始日から起算して、6か月の期間に支払った賃金の1/3額(上限71万円) |

5.職業訓練の支給回数・受給額

職業訓練は、どのような訓練を行ったかによって金額が異なります。

申請の回数に制限がないため、季節労働者のスキルアップに長く使えますが、申請自体は1年に1度のみとなっている点に注意が必要です。

| 申請回数 | 回数制限なし ※ただし、1年度につき申請は1度のみ(複数名分を同時に申請可能) |

| 受給額 | 季節的業務に関する訓練 季節的業務外に関する訓練 |

職業訓練の対象費用例

職業訓練の対象となる項目は、以下のように決められています。

- 職業訓練を担当する指導員または講師の謝礼・手当(1人つき1時間3万円を限度)

- 職業訓練に必要な施設や設備を借上げた費用

- 職業訓練で使う教科書や教材費

これらの合計金額を対象費用とすることができます。また助成金の対象ではない労働者も一緒に受講する職業訓練の場合も、対象者数や日数を乗じて算出された費用を対象費用とすることもできます。

6.新分野進出の支給回数・受給額

新分野進出は、指定業種以外の新事業を行うために設置・整備した不動産や動産にかかった経費に対して助成されます。

| 申請回数 | 3回を限度 |

| 受給額 | 設置・整備に要した費用の1/10額 (上限500万円) |

助成される費用としては、以下のようなものが対象となります。

- 不動産(土地を除く)または動産の新設・増設工事費用(1契約20万円以上)

- 不動産(土地を除く)または動産の購入費用(20万円以上)

- 不動産(土地を除く)または動産の貸借費用(1契約20万円以上・契約期間1年以上で反復更新が見込まれるもの)

新分野進出では、2回目・3回目ともに1/10額と割合が変動しないことが特徴です。

※動産とは、機械・装置・工具・器具・備品・車両・船舶・航空機・運搬器具等を指しており、商品は含まれません。また、無形固定資産の権利取得は設置・整備に該当しません。

※それぞれ1契約20万円未満のものは、この助成の対象とはなりません。

7.季節トライアル雇用の支給回数・受給額

季節トライアル雇用の場合は、1人につき1回限り支払った賃金額に対して助成されます。

| 申請回数 | 1人につき1回限り |

| 受給額 | 常用雇用に移行してから6か月間で支払った賃金の1/2額(上限71万円) |

あくまでも同一申請対象労働者1人につき1回限りなため、対象者が2人いた場合はそれぞれ1回ずつ申請が可能です。

注意!季節労働者全員が対象にならない場合がある

通年雇用助成金は季節労働者が対象ですが、全員が助成金の対象とはならない場合があります。算定式と呼ばれる式に当てはめ、算出された人数しか対象にならないため、対象外となる場合が出てきます。

【算定式】

対象労働者の数

=申請時の対象労働者数ー(基礎数ー申請年度の3月15日現在の継続労働者の数)

ここの基礎数というのは、常用労働者の数の増減の基礎となる数値で、通年雇用助成金を初めて申請した申請年度の常用労働者の数を基本に、それ以降で通年雇用助成金の対象となった継続雇用労働者数を加えて算出されます。

例えば、

- 申請時の対象労働者数:9名

- 基礎数:35名

- 継続労働者数:30名

上記の人数だった場合、対象労働者数は5名となるため、5人だけが通年雇用助成金の対象となり、残り4名は対象外となります。

通年雇用助成金を初めて申請してから3年間は、基礎数が増えてはいきません。

しかし、それ以降になると通年雇用助成金を利用した継続雇用労働者の数が増えていく、つまりは基礎数が増えていくことから、退職者が出てくると継続労働者数が小さくなり対象労働者数が減ってしまいます。

また、基礎数よりも申請年度3月15日現在の継続労働者の数が多い場合は、マイナスの値になりますが、その場合は0として計算を行うとされています。

取り組みごとに違う!通年雇用助成金の申請方法

通常雇用助成金を申請する場合、大まかに以下のような流れで申請を行います。

- 季節労働者の継続雇用

- 継続雇用のための取り組みの実施

- 通年雇用届などの書類提出

- 支給申請書の提出

- 支給・不支給の通知

ただし取り組みによって大きく異なる流れもあります。ここからは特に流れが違ってくる「通年雇用届などの書類の提出」と「支給申請書の提出」について、詳しく解説します。

通年雇用届などの書類提出期間

通年雇用届など労働局に最初に書類を提出する際、申請する提出期限が決められている場合が多いです。また取り組みによっては、提出期限が全く異なる場合があります。

以下に取り組みごとに最初の提出書類の提出期限をまとめました。

| 取り組み内容 | 通年雇用届等の提出期間 |

| 1.事業所内就業 | 申請年度の12月16日~翌年1月31日(通年雇用届) |

| 2.事業所外就業 | 申請年度の12月16日~翌年1月31日(通年雇用届) ※移動就労経費助成も同様 |

| 3.休業 | 申請年度の12月16日~翌年1月31日(通年雇用届) |

| 4.業務転換 | 業務転換の開始日から起算して1か月以内(通年雇用届) |

| 5.職業訓練 | 職業訓練開始日の前日まで(実施計画書) |

| 6.新分野進出 | 対象労働者を雇い入れた後から、設置・整備した施設の引き渡しの前まで(計画書) |

| 7.季節トライアル雇用 | 通年雇用届等の提出は不要 |

※( )は提出書類の種類です

また、提出する書類も異なることから、どのような取り組みを行うかと合わせて、スケジュールと必要な書類も確認しておくことをおすすめします。

支給申請書の提出期間

支給申請書の提出も申請の提出期限などが取り組みによって異なります。

| 取り組み内容 | 支給申請書の提出期間 |

| 1.事業所内就業 | 申請年度の3月16日~翌年度6月15日 |

| 2.事業所外就業 | 申請年度の3月16日~翌年度6月15日 ※移動就労経費助成も同様 |

| 3.休業 | 休業の最後の賃金月の賃金締日の翌日~翌年度6月15日 |

| 4.業務転換 | 業務転換開始から6か月を経過した日(=経過日)が申請年度の3月15日以前の場合 経過日が申請年度の3月16日以降の場合 |

| 5.職業訓練 | 申請年度の3月16日~翌年度6月15日 |

| 6.新分野進出 | 設置・整備にかかった費用を完了した上で、対象労働者を雇い入れた日から18か月以内 |

| 7.季節トライアル雇用 | トライアル雇用終了日後の賃金締切日の翌日から6か月後の賃金締め切り日の翌日から2か月以内 |

通年雇用助成金でよくある3つの注意点

通年雇用助成金は、事業所の所在地や業種が限定されている助成金ですが、それら以外にも申請する際は注意しなければならない点があります。

特に以下の3つのは事前に知っておくべき注意点です。

- 季節の影響を受けない業務の労働者は対象外

- 出稼ぎ就労を常態とする労働者は対象外

- 返還請求されるケースがある

ここからは、これら3つの注意点をより詳しく解説します。

季節の影響を受けない業務の労働者は対象外になる

通年雇用助成金では、季節の影響を受けない業務を行っている労働者が対象外となります。

具体的には、以下の業務に従事している労働者が対象外です。

- 事務員

- 設計士

- 役員や部長・課長などの主要役職者

- 業務の管理監督の立場に就く者

上記の労働者は、季節的業務に従事していないとされ、この助成金の申請対象労働者にはなれません。

ただし、現場監督や現場の事務員などは、季節的業務に従事していると考えられることから、申請対象労働者としてカウントすることができます。

出稼ぎ就労を常態する労働者は対象外になる

冬の期間、遠方へ出稼ぎ就労をしに行くことが当たり前となっている労働者も対象外です。

出稼ぎ就労を当たり前に行っているなら、冬の期間も継続して雇用されたとしても出稼ぎに行ってしまう可能性があり、通年雇用助成金の目的にそぐわないと考えられているため、対象外となっています。

公共職業安定所(ハローワーク)が、労働者の過去2年の状況やその他の事情などから出稼ぎ就労が常態かしているかどうか判断します。

ただし、今までは出稼ぎ就労が常態化していても、今後は通年雇用されることを労働者が希望している場合は、通年雇用助成金の申請対象労働者とすることができます。

返還請求される場合がある

通年雇用助成金では、不正行為等による返還以外に、申請対象労働者を継続雇用予定期限より前に雇用しなくなった場合も返還請求されます。

継続雇用予定期限とは、申請年度の翌年度の12月15日を指しています。(業務転換の場合、開始日が3月16日以降なら翌々年度の12月15日、つまりは開始日の翌年12月15日になります。)

この場合、継続雇用予定期限前に雇用しなくなった労働者は、雇用されていなかったものとして考えられます。そのため、支給対象労働者を改めて選択したときに対象から除かれる労働者が出てくるため、その分の助成金の返還を求められます。

ただし、天災や労働者の死亡、労働者側の自己都合退職などやむを得ない事情の場合は免除される場合もあります。

通年雇用労働者を増やすことでの事業主側のメリット

通年雇用の労働者を増やすことは、事業主からみたら負担が増えることですが、以下のようなことができる可能性が大いにあります。

- 夏季の主事業の準備や営業先の拡大

- 夏季の主事業に向けた人材の確保

- 冬季に対応している別業務の規模拡大

- 業務に関する技術やスキルの訓練

- 他事業の展開準備

労働者側からすると、通常業務とは異なる業務を行う必要が出てくる場合もありますが、継続的に業務があることで、雇用の安定性を感じモチベーションの向上にもつながります。

また事業主側からみても、季節に囚われずに事業を進め、売上の拡大につなげることができるようになり、労働者の賃金負担以上にメリットを感じられます。

これらの理由から、労働者の通年雇用は、事業を拡大していく上でとても良い効果をもたらす可能性があり、通年雇用助成金はそのきっかけをもたらす助成金なのです。

【社長の顧問会員限定】通年雇用助成金のクリア条件達成率はどれくらいですか?

社長の顧問にご登録いただいている方は、マイページ内の「助成金・補助金」ページにてクリア条件達成率をご覧いただけます。

ページ下部にあるクリア条件を確認することで、クリア条件達成率がUPします。制度によっては弊社限定の「ボーナス特典」をご利用いただけるものもありますので、ぜひ内容をご確認ください。

※クリア条件達成率はあくまで受給の目安です、受給を確約するものではないためあらかじめご了承ください

【まだ登録されていないなら】ぜひ一度無料診断を!

「うちの会社でも使えるのかな?」

そう感じた方は、まずは無料診断をご利用ください!

無料診断では、簡単な質問に答えるだけで、自社が申請できる可能性のある助成金・補助金を自動診断できます。制度名がわからなくても大丈夫ですので、以下のページから気軽に診断してみましょう!

従業員の通年雇用で事業の拡大を積極的に進めよう!

季節による影響が強い事業を行っていると、冬場の雇用は控えたいと考えるものです。

ただ年々季節労働者は減少傾向にあることから、次の夏に季節労働者が想定以上に集まらないという自体になってしまう可能性もあります。

季節労働者の動向は、正社員やその他(パート・アルバイトなど)に比べ、「減少傾向」は大きく上回る一方、正社員に比べ、「増加傾向」は大きく下回っている。

もし季節労働者を通年雇用に切り替え、冬場も雇用を続けたなら、冬の間に販路の拡大や別事業の推進などを進めることができ、雪が解けてから一気に主軸の事業を進めることができるようになります。

しかしながら従業員の通年雇用で懸念されるのが、賃金です。

負担が増えることは事業主としては頭を抱えることですが、この通年雇用助成金を使えば、1人の季節労働者に対して3年間助成金を受け取ることができ、賃金の負担を軽減することが可能です。

冬場は事業ができないから雇用しないのは仕方がない…という考えから、冬場も雇用してみたらどんなことができるかという考えに一度切り替えてみてはいかがでしょうか。