助成金をもらえない原因はこの7つ!失敗を防ぐための注意点と成功のコツ

2025年8月5日

目次[開く]

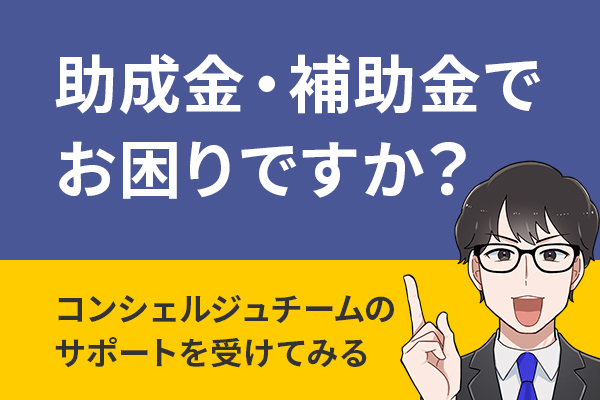

助成金をもらえない!主な7つの原因

助成金をもらえない原因は、主に以下の7つです。

それぞれの原因を見ていきましょう。

1.提出書類に不備があった

提出書類に不備があり、期日までに再提出できない場合、助成金は不支給となります。

具体的な不備には、例えば以下のようなものがあります。

- 申請書類に記載漏れがある

- 提出書類が不足している

- 就業規則の内容が助成金の条件を満たしていない

- データで提出した書類にパスワードをかけている

必要書類は申請する助成金の制度ごとに異なります。

特に、就業規則に不備があった場合修正に時間がかかり、助成金申請の再提出期限に間に合わないこともあります。

ご自身で申請される場合は、申請前に助成金の公募要領を読み込み、就業規則の中身を含め受給条件を満たしているかの把握が重要です。そのうえで、期日を確認し現実的に申請できるスケジュールかを判断しましょう。

2.雇用保険を滞納しており支払っていない

助成金の多くは、雇用保険の加入と適切な納付を条件としています。過去に滞納があり今現在も支払っていない場合、支給対象外になります。

ただし、滞納があった場合でも、支給申請日の翌日から2か月以内に納付した場合、助成金の申請ができるようになります。

まずは過去に雇用保険料の滞納があったかを確認し、あった場合は助成金申請前に追納の準備をしておきましょう。

3.過去1年以内に労働関係法令の違反がある

労働基準法や最低賃金法に違反した企業は、1年間助成金の対象外となります。

例えば、未払い残業代や36協定に関する違反があるなどの場合は、違反から1年経過しないと助成金の申請ができません。

4.雇用保険の被保険者がいない

従業員を雇用していない、または雇用保険の対象外の者しかいない場合、助成金の支給対象にはなりません。

例えば、従業員がアルバイト・パートのみで週20時間未満の所定労働時間しかない場合や、業務委託として業務を行っている場合などは、雇用保険の加入条件を満たさず助成金も申請ができません。

5.一定期間内に解雇を行った

雇用に関する助成金では、一定期間内に解雇を行った場合、助成金を申請できないケースがあります。

ここでいう解雇とは、会社(事業主)都合によって従業員を退職させることです。

解雇してはいけない対象者と期間は、助成金の制度により異なります。例えば、助成金の対象者を解雇してしまうともらえない場合や、雇用する被保険者を一人でも解雇したらもらえない場合などがあります。

なぜこのような制限があるかというと「助成金を使うためだけに従業員を雇用したり解雇したりすることを防ぐ」ためです。助成金の申請前後で解雇を検討している場合は特に支給条件を細かく確認しましょう。

ただし、懲戒解雇は例外的に助成金の支給対象になります。懲戒解雇は従業員が故意・重過失によって事業所の信用失墜や損害を与えた結果であることから、事業主の責任にはならないためです。

6.過去に不正受給を行った

助成金を不正に受給した場合、最長で5年間助成金の受給ができなくなります。

よくあるケースでは「実際には雇用していないのに雇用したと書類を作成した」「休業していないにもかかわらず、休業したと書類を作成した」などのケースが多く見受けられます。

また、不正受給には意図的なものだけでなく、管理不足により発生したものもあるためご注意ください。

過去の事例では、「従業員に休業手当を支払った事実を確認することができない」として不正受給になったケースがあります。

7.助成金の受給対象者がいない

助成金の受給対象となる従業員がいない場合は、制度を整えても受給はできません。

助成金では制度ごとに受給条件が定められており、中には「60歳以上で1年以上継続して雇用されている従業員」のような条件が定められているものもあります。

助成金の内容や趣旨を詳しく理解しないまま申請を進めてしまうと、対象者がいないのに制度だけを整えてしまうといったことにもなりかねません。

助成金の制度の中でも特に受給対象者については正しく理解し、申請準備にとりかかりましょう。

助成金がもらえない原因を解消する5つの解決策

助成金をもらうには、以下の点に注意しましょう。

- 不安があるなら専門家に依頼する

- 助成金の制度を正しく理解する

- 提出書類・就業規則に不備がないかを確認する

- 過去の状況を確認する

- 従業員の雇用状況と勤務状況を把握する

それぞれのポイントをおさえておくことで助成金の獲得に繋がります。

1.不安があるなら専門家に依頼する

助成金の申請手続きには専門的な知識が必要です。社労士など助成金のプロに依頼することで、制度の最新情報をもとに適切な助言を受けられます。

書類作成や手続きのサポートを受けることで、不備のリスクを減らし、確実な受給に近付きます。

2.助成金の制度を正しく理解する

助成金は種類ごとに目的や条件が異なります。公募要領を読み込み、対象要件や使用用途を正確に把握することが重要です。

不適切な申請を避け、制度の趣旨に合った内容で計画を立てましょう。

例えば、以下の3つの助成金には制度の目的があります。このように多くの助成金には制度の目的が明記されています。

| 助成金名 | 目的 |

| キャリアアップ助成金 | 非正規社員(アルバイト等)の処遇改善 |

| 両立支援等助成金 | 育児・介護・不妊治療などへの柔軟な対応 |

| 人材開発支援助成金 | 従業員のスキルアップ |

それぞれの目的をおさえると、助成金の理解がしやすくなるため、最初はリーフレットなどから目的を把握するところから始めましょう。

3.提出書類・就業規則に不備がないかを確認する

助成金の申請では、提出書類の不備や就業規則に誤りがあると、受給できません。

提出前に、書類の内容が正確であることを確認しましょう。特に、就業規則が助成金の条件に合致しているか、労働時間や給与体系などに問題がないかをチェックすることが重要です。記載漏れや誤字脱字もリスクとなるため、専門家に事前確認を依頼することをお勧めします。

就業規則の作成・変更を代行依頼する場合は社労士の独占業務である点にもご注意ください。

一度提出した書類は再提出の指示が無い限り差し替えができないため、記載漏れや就業規則の不備を事前に徹底的に確認しましょう。専門家のチェックを受けることも有効です。

4.過去の状況を確認する

解雇の状況や労働関係法令の違反履歴、雇用保険の滞納の有無は助成金申請の可否を分ける影響を与える重要なポイントです。

特に、担当者や代表者が変わった場合、過去の状況を知らずに申請準備をしていたが、結局申請できなかったということもあります。

過去1年間に労働関係法令の違反があった場合、処分内容の確認が重要です。例えば、労働基準監督署から是正勧告を受けただけであれば申請が可能、重たい処分を受けた場合は申請が不可能など、処分内容により受給の可否が分かれます。

助成金の申請準備を始める前には、社内の情報を確認するとともに、必要に応じて労働基準監督署やハローワークに問い合わせましょう。

5.従業員の雇用状況と勤務状況を把握する

特に雇用保険に加入しているか否かは、助成金の受給可否に直結します。まずは雇用保険に加入している従業員がいるかどうかを把握しましょう。

さらに、従業員の勤務状況の把握不足は労働関係法令違反に繋がるケースもあります。例えば、残業時間や休日出勤などは36協定で定めた時間以内でおさえなければなりません。

そもそも36協定を結んでいなければ時間外労働が認められず、知らず知らずのうちに労働関係法令に違反していたというケースも珍しくありません。

適切に勤務状況を把握・管理できれば、従業員の解雇や退職のリスクを減らせます。

従業員の雇用保険加入の有無と、勤務状況の実態の把握は助成金を申請する前に必ず確認しておきましょう。

ここに注意!助成金申請でよくある落とし穴

助成金申請でよくある落とし穴は以下の3つです。

- 申請代行は社労士しかできない

- 助成金を複数申請した場合でも1種類の受給になる場合がある

- 申請には時間がかかる

事前に注意点を確認しておくことで、失敗を避けられます。それぞれ見ていきましょう。

1.申請代行は社労士しかできない

厚労省が出している助成金の申請は自社で行うか、社会保険労務士(社労士)に代行を依頼するかの2択になります。

代行先が社労士に限定される理由は、法律で定められているためです。社労士以外への申請代行は違法になるためご注意ください。

信頼できる社労士に依頼することで、法令遵守を守りつつ、受給成功率を高めることができます。

助成金の申請では、労務管理や就業規則の整備が必要となる場合が多く、これらの分野に精通した社労士が適切な助言や手続き面でのサポートを受け、スムーズに申請できるようになります。

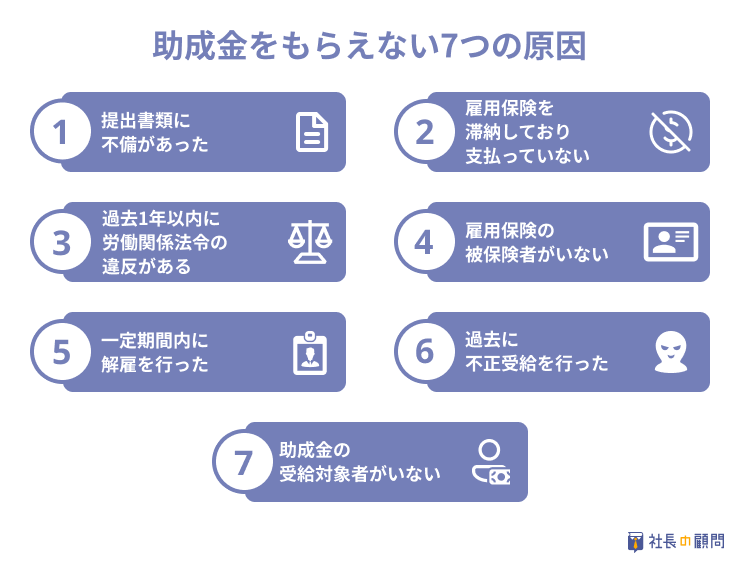

2.助成金を複数申請した場合でも1種類の受給になる場合がある

助成金には「併給調整」というルールがあり、調整が入ると受給はできません。

併給調整とは、同じ条件で複数の助成金を受給できないようにするためのルールです。

例えば、トライアル雇用助成金と特定求職者雇用開発助成金では、どちらにも従業員を雇用する時に助成金を受け取れるコースがあります。

この場合、1人の従業員を雇用する場合は片方の助成金しか受け取れないということになります。

厚生労働省から出ている助成金の多くは、「併給調整早見ツール」で確認できます。

参考:厚生労働省「併給調整早見ツール」

※Excelデータがダウンロードされます

3.申請には時間がかかる

助成金の申請は就業規則の変更や書類集め、申請書類の記入など多くの手間があります。

就業規則の変更だけを見ても、数週間〜数ヶ月かかるケースもあり、早めの段階からの準備が重要です。

まれにある助成金を申請できないケース

珍しいケースですが、以下のようなケースでも助成金は受給できません。

- 性風俗店やキャバクラを営業している

- 暴力団と関係がある

- 助成金支給決定の段階で倒産している

上記のように一部業種では助成金を申請できません。飲食業として法人登記している場合でも、接待を伴う場合などは助成金の対象外になるためご注意ください。

また、助成金は受給時期に会社が存在していることが条件です。申請後に倒産してしまった場合は受給できないため、助成金のみをあてにした経営には大きなリスクが伴います。あくまで補助的な資金繰りの一貫として活用しましょう。

助成金をもらえない状況を無くすためのサブスクサービス

細かい前提条件を知らないまま進めてしまうと「準備したのに助成金をもらえなかった」と徒労に終わってしまうケースもあります。

しかし、いざ専門家を探そうとしても「数が多過ぎてどこに頼めばいいかわからない」「そもそも助成金の申請代行を行っていないと断られた」など新たな課題が現れます。

これらの課題を、自社の人的リソースを使うことなく解決し、スムーズに申請できるとしたら、いかがでしょうか?

社長の顧問は、そんなお望みを叶えるサービスです。

貴社専任のコンシェルジュが1名つき、助成金・補助金情報をお伝えするとともに、ご入用であれば社労士へのマッチングも行わせていただきます。

情報収集と社労士探しの時間をまるっと削減し、受給の可能性を高めながらスムーズな申請を実現するサービスですので、助成金の申請をご検討中の方はぜひご相談ください。

まとめ

助成金は受給条件が細かく定められており、全ての条件を満たさないと受給することはできません。条件には、現在の状況だけでなく、過去の労働関係法令の遵守状況や解雇履歴が含まれる場合もあります。

そのため、申請を行う前に受給条件をしっかり確認し、就業規則や必要な書類を正しく整えることが大切です。準備を万全にすることで「助成金をもらえなかった」という未来を回避できます。

申請に不安を感じる場合や手続きに時間を割くのが難しい場合は、専門家の力を借りることで、申請をスムーズに進められるだけでなく、受給成功の可能性も高まります。

助成金の活用は、事業の成長を後押しするチャンスです。返済不要の資金繰りとして、この機会にぜひ助成金の申請をご検討ください。

「助成金・補助金の知識」

の記事

助成金は何でこんなにめんどくさいんだ!その正体と解決方法をご紹介

「助成金を申請するために色々調べたけれど、結局分からなくなって諦めた」 「助成金申請はめんどくさいと聞いて、二の足を踏んでいる」 「いろいろとやってみたけど、助成金申請が進まず途方に暮れている」 そんな人も多いのではないでしょうか。 数ある助成金の中から1つを選ぶのは大変で、申請作業はもっと大変です。 そこでこの記事では、「めんどくさい」と感じてしまう要因を見極めて、一歩前に踏み出すための解決方法をご紹介します。 助成金はめんどくさいのではないか?と一歩踏み出せていない人や、踏み出した道が険しくなって抜け出せない人は、この記事をきっかけに進んでいただければ幸いです。

2025年12月9日

【店舗運営に活かせる助成金】膨らむ理想を支援制度で現実に!

店舗運営を始める際に、「改装費が足りない」 「設備投資の資金を確保したい」 「かっこいいウェブサイトを安価で作成したい」 など、資金面の課題に直面することは少なくありません。 こうした費用を抑えつつ、理想の店舗づくりを実現するために、助成金や補助金の活用を検討してみてはいかがでしょうか? ただし、助成金や補助金にはさまざまな種類があり、自社に適したものを見極めるだけでも大変です。また、申請手続きが複雑で、後払いが基本といったハードルもあります。 準備不足のまま進めると、受給できないケースも多いため、事前の情報収集が欠かせません。 本記事では、店舗運営に役立つ助成金・補助金の種類、申請時の注意点を詳しく解説します。資金の負担を抑えながら、理想の店舗を実現するために、ぜひ参考にしてください。

2025年8月5日

2025年育児・介護休業法改正:6つのキーワードで分かりやすく解説

2025年4月から段階的に施行される育児・介護休業法の改正は、柔軟な働き方を促進し、離職防止を図るため、事業主に新たな対応が求められます。 本記事では、改正内容を11のポイントに整理し、企業が準備すべき具体策を6つのキーワードでわかりやすく解説します。 施行日までにしっかりと対応を進め、働きやすい環境づくりを目指しましょう。 また、法改正への対応にあわせて活用できる助成金についても紹介していますので、ぜひご覧ください。

2025年8月5日

助成金申請の落とし穴?提出先を間違えないための申請初心者向けガイド

助成金を申請する際、提出先や手続きの方法を正確に把握していますか? 助成金の申請窓口は、種類や地域によって異なるため、事前の確認が不可欠です。 助成金は1種類でも、申請書類は複数あり、書類によって提出する先が変わることもあります。 本記事では、助成金の提出先や窓口ごとの特徴、提出方法を具体的に解説するとともに、申請手続きをスムーズに進めるコツもお伝えします。 初心者でも安心して活用できる情報を掲載していますので、ぜひお読みください。

2025年12月9日