【初心者向け】助成金を申請する5つのデメリットと解決ガイド

2025年8月5日

目次[開く]

【まずは理解】助成金とは?補助金とは全く別物

助成金とは、主に雇用保険の被保険者(従業員)を対象とした取り組みを行う際に受給できる制度です。

取り組みとは、助成金ごとに異なりますが、テレワークを導入したり、アルバイト・パートに賞与を支給したりと、従業員にとってより働きやすい職場にする仕組みづくりが挙げられます。

厚生労働省から出ているものが主流であり、返済不要かつ金額も数十万円を超えることも多いため資金繰りとしても有効な手段です。

よく混同される言葉に補助金があります。補助金は従業員に対する取り組みではなく事業に対して補助される制度であり、別物であるとご認識おきください。原則として、受給要件を満たせば支給されるというのも、補助金との大きな違いです。

返済不要の資金繰りができると聞くと魅力的ですが、デメリットもあります。

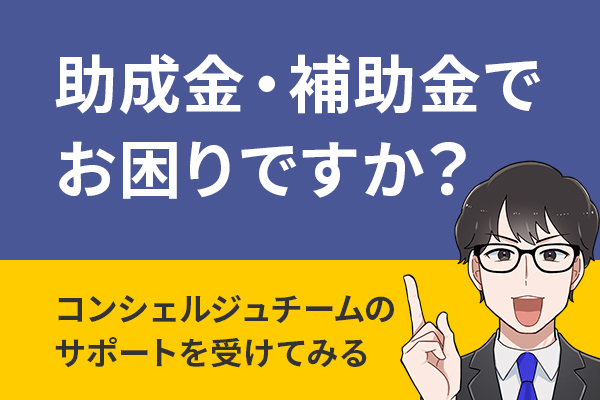

助成金を申請に伴う5つのデメリット

返済不要な資金調達が可能な助成金ですが、申請には以下のようなデメリットもあります。

- 申請には手間と時間がかかる

- 適切に申請しないと不正受給になるリスクがある

- 一度導入した制度は廃止しにくい

- 助成金は最後のステップで受け取れるため一旦の手出しが必要

- 受け取った助成金は課税対象になる

これらデメリットの詳細を理解した上で、助成金の申請をするべきか判断する方が会社にとってマイナスになることはありません。ここから5つのデメリットがどういうものかをより詳しくご紹介します。

ぜひ申請をご検討される前にデメリットにも目を向けていただければ幸いです。

1.申請には手間と時間がかかる

助成金の申請には、手間と時間がかかります。

まず申請する際には、就業規則を新規作成、または変更をしなければならないケースが多くあります。

就業規則の新規作成・変更が必要な場合、

- 就業規則の新規作成は1〜2ヶ月ほど

- 就業規則の変更は1ヶ月ほど

この程度の時間がかかることが多いです。

つまり、就業規則が関わってくる助成金を申請するなら、申請希望日の2ヶ月以上前から動き出さなければ間に合わないということです。

さらに、申請に必要な書類も幅広く、10種類を超えることも珍しくありません。書類の記載のためには社内の状況を細部まで把握する必要もあり、記入に時間がかかります。

上記のように、助成金の申請は準備の段階で多くの時間を要します。そのため申請すると決めたなら、早め早めの段階で準備を進めていきましょう。

2.適切に申請しないと不正受給になるリスクがある

助成金は適切に申請しないと不正受給になり、ペナルティが発生します。具体的には助成金全額に加えてペナルティ金額を上乗せしての返還や、会社名の公表などです。

不正受給と見なされてしまうと、助成金の返還が求められるだけでなく、会社名が公表されることもあります。

厚労省の注意喚起として、以下のような内容が記載されています。

「代表者が行った場合だけでなく、役員、従業員、社会保険労務士、代理人等、支給申請・書類作成に関わった者が行った場合でも、事業主の不正受給に該当します!」

引用:厚生労働省「「雇用関係助成金」を 正しく申請していますか?」

申請代行を依頼する場合でも、最終的には自社の責任になるため、必ず写しを受け取って確認することが大切です。

もちろん、書類の改ざんや事実と異なる情報を記載しての申請は厳しく罰せられるため、社内の現状を確実に把握してから申請を行いましょう。

3.一度導入したルールは廃止しにくい

一度導入したルールは、後から廃止しにくい点がデメリットとして挙げられます。ここでいうルールとは、就業規則に書き込む規則のことです。

例えば、アルバイトへの賞与・退職金制度を導入し、助成金を受給したとします。しかし、受給後に経営が苦しくなったからといって、その制度を簡単に廃止するのは難しいです。

制度上は、就業規則を変更すれば廃止は可能です。しかし従業員にとって不利益となる変更は同意がないと認められにくいです。

急に「賞与や退職金をなくします」と言われて、素直に納得する従業員はほとんどいないでしょう。

だからこそ制度を導入する前に、自社の経営状況や将来的な継続性をしっかりと見極め、本当に自社に合った制度なのか慎重に判断することが重要です。

4.助成金は最後のステップで受け取れるため一旦の手出しが必要

助成金は、申請のための取り組みを行った後で受け取ることができる点にも注意が必要です。

仮に40万円をもらえる助成金だったとしても、就業規則の変更や制度の導入に10万円がかかった場合、最初に自己負担で支払っておく必要があります。

最終的な金額としては助成金で賄えるためプラスになりますが、一旦支払いのための費用が必要なものとご認識おきください。地域によっては支給申請から受け取りまで、半年以上かかることもあります。

5.受け取った助成金は課税対象になる

受け取った助成金は収入として見なされます。そのため、「法人税(個人事業主なら所得税)」の課税対象になる点もデメリットです。

法人税などの仕組み上、受け取る金額が大きくなるほど税率が上がります。数百万円の受給になった場合はその分税金も多くかかるとご認識おきください。

【プロに質問】助成金・補助金コンシェルジュに訊いた3つのデメリット

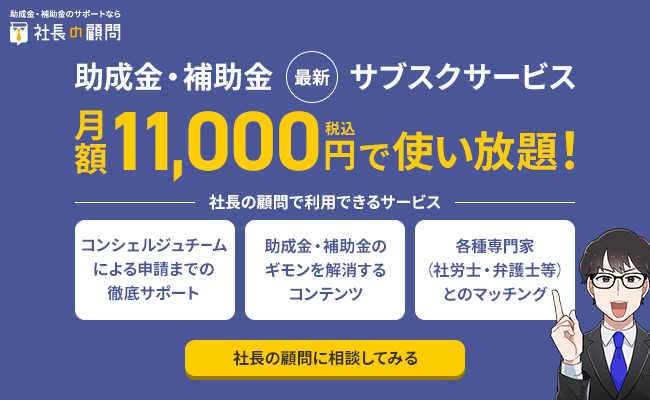

弊社サービス「社長の顧問」にて、実際にお客様に助成金・補助金を提案するプロである「コンシェルジュ」に、助成金のデメリットを質問しました。

実際のお客様のお話を伺ったうえで、大きなデメリットは以下の3つとのことです。

- 人事労務管理が大変になる

- 申請期間が長く会社の状況が変わることがある

- 書類の種類が多岐にわたりそれぞれを理解するのが困難

生の声をもとにした情報なので、それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.人事労務管理が大変になる

導入する制度によっては、今現在の人事労務管理業務に加えて、さらに多くの管理が必要になります。

例えば、助成金の中には以下のような制度を導入することで受給できるものがあります。

| 助成金名 | 導入する制度 |

| 1.キャリアアップ助成金(賃金規定共通化コース) | 賃金テーブルなどの制度を導入 |

| 2.両立支援等助成金(育児休業支援コース) | 育児休業を導入 |

上記1.キャリアアップ助成金(賃金規定共通化コース)であれば、賃金テーブルの導入が必要ですが、導入した場合は各従業員に等級を設定しなければなりません。

2.両立支援等助成金(育児休業支援コース)の場合は、育児休業を導入して助成金を貰うなら、いつ・誰が育児休業を取るかに加えて、育児休業前に個別面談を行ったか、休業中の仕事は他の従業員に任せるかなども記録する必要があります。

助成金を選定する時は受給金額や導入すべき制度だけでなく、その制度を導入するとどういった手間が発生するかまでイメージを膨らませましょう。

2.受給までの期間が長く会社が繁忙期に差し掛かることがある

上記デメリットでもご紹介していますが、助成金の中には申請から受給までに時間がかかるものがあり、書類提出が複数回に分かれるものがあります。

そのため申請を検討している段階ではリソースに余裕があったものの、準備を進めるうちに繁忙期になってしまい、助成金申請どころではなくなるといったケースも少なくないです。

例えば、キャリアアップ助成金(正社員化コース)では、アルバイト・パートの従業員を正社員にしてから6ヶ月雇用し続けて1回目の申請をすることができます。その後、さらに6ヶ月雇用して2回目の申請が必要になります。

このように申請まで6か月以上かかることもあり、会社か繁忙期に入ってしまい申請のための時間が取れなくなってしまうということもあるのです。

助成金申請を行うには、全体でどれくらいの期間がかかるかを確認することが大切です。もしも繁忙期に差し掛かりそうな場合は、専門家に代行依頼をするのも1つの手です。

3.書類の種類が多岐にわたりそれぞれを理解するのが困難

助成金の申請にはとにかく多くの書類が必要です。各書類の記載量はそれほど多くありませんが、それぞれ異なる方向性を持っています。

例えば、

- 会社情報を記載する書類

- 従業員の情報を記載する書類

- その制度を利用するための計画書

などです。

しかも同じ助成金であっても、Aのコースを申請する場合には必要だが、Bのコースを申請する場合は不要など、申請するコースによって必要になる書類も異なります。

パンフレットを読み解き、必要な書類を選定してから社内の情報収集を行うには時間がかかります。代表自身が事業を行いつつ助成金の時間を確保するのは大変なことです。

言い換えるなら、事務員など集中して対応できる従業員がいるならば、それほど困難な作業ではありませんので、申請前にぜひ社内のリソースを確認してみてください。

【リスクなしで手に入れる】助成金のデメリットを回避する5つのポイント

助成金のデメリットを回避するには、以下のようなポイントを押さえましょう。

- 自社の課題と合致する制度を選ぶ

- パンフレットを読み込み制度を正しく理解する

- 助成金ファーストで考えない

- 助成金がなければ資金ショートしてしまう計画は避ける

- 専門家に依頼する

それぞれのポイントをおさえておくことで、失敗を回避できます。

1.自社の課題と合致する制度を選ぶ

自社の課題と合致する制度を選ぶことで、助成金と自社のミスマッチを防げます。

助成金とのミスマッチを起こしてしまうと、

- 努力して準備したけれど申請できなかった

- 制度を無理に導入したせいで社員から不満の声が挙がった

などの問題に繋がりかねません。

そのため、まずは自社の課題を明確にしましょう。

例えば、

- 残業や休日出勤をしている従業員が多い

- 育児や介護を理由に退職する従業員がときどきいる

- 定年退職する従業員が多く、シニア人材の技術が一気に失われてしまう

など、自社が抱えている課題を明確にします。

助成金は、多くの企業が抱える課題を解決する目的で公募されています。そのため、自社の課題に合致する助成金を見つけられれば、課題を解決しながら受給もできる一石二鳥の未来が待っています。

助成金ごとに目的が設定されているため、一例を見てみましょう。

| 助成金名 | 目的 |

| 働き方改革推進支援助成金 | 残業や休日出勤を減らし、働き方改革を推進させる |

| 両立支援等助成金 | 育児・介護と仕事の両立を推進させる |

| 65歳超雇用推進助成金 | 高齢者雇用や定年延長などで、シニア人材の活躍の場を設ける |

助成金の目的を理解するためには、助成金ごとに公開されている「リーフレット」の参照をおすすめします。

リーフレットはチラシのようなもので、その助成金がどういった目的か、いくら受給できるかなどが見やすくまとまっており、概要を理解するのにピッタリです。

2.パンフレットを読み込み制度を正しく理解する

多くの助成金にはリーフレット以外に、パンフレットが用意されている場合もあります。

まず、リーフレットで助成金ごとの概要をおさえ、自社に合いそうなものを絞り込みましょう。絞り込んだ後にパンフレットを確認すると、スムーズに内容を理解できます。

このパンフレットは、その助成金を申請するための説明書のようなもので、以下のような内容が記載されています。

- 対象となる従業員や導入すべき制度は何か

- 受給金額はいくらか、また条件によって金額が変わるか

- 申請はどういった流れで行うか

- 必要書類はどのようなものがあるか

※助成金によってはパンフレットが用意されておらず、サイトページに直接記載されているものもあります。

3.助成金ファーストで考えない

助成金を受け取ることを前提(=助成金ファースト)で申請をしてしまうと、自社の状況に合わない制度を導入してしまう恐れがあります。

例えば「テレワークを導入すると助成金がもらえるらしいから、導入しよう」と考えたとします。しかし実際には外回りが多く、テレワークが現実的でない場合、従業員から不満が出るうえに助成金の条件を満たせず受給できません。

本来、助成金は自社の課題解決を助けてくれるものです。自社の課題を明確にしたうえで、その解決のために助成金を探せば、本当に会社も従業員にも必要で、かつ受給の可能性が高い助成金の申請を行えるようになります。

助成金はあくまでも自社で抱えた課題の解決を後押しするものと考えましょう。

4.助成金がなければ資金繰りが困難になる計画は避ける

資金計画を立てる際は、助成金を前提とするのではなく、あくまで自費で行える範囲で計画を立てましょう。

助成金をもらえることを前提に資金繰りしてしまうと「一旦の持ち出し」に対応できないことにもなりかねません。

助成金は多いものだと100万円以上もらえる魅力的な制度です。返済も不要なため、積極的に活用したい制度でもあります。

しかし、助成金を前提に制度導入や事業を行ってしまうと、最悪の場合、資金難に繋がり、事業が立ち行かなくなる可能性もあります。

あくまでも現実的な範囲で計画を立てていきましょう。

5.専門家に依頼する

コストはかかりますが、専門家に依頼すると、助成金の調査や選択の手間を短縮できます。

就業規則の変更や厚労省の助成金の申請代行を担当する専門家は、社会保険労務士(社労士)になります。専門家への依頼は社労士に依頼しましょう。

具体的には、社労士に代行依頼をすると以下の恩恵を受けられます。

- 必要書類や社内の情報収集は指定されたもののみ対応すればOK

- 助成金申請に必要な就業規則の変更もワンストップでできる

- 現行法に沿っていない部分を確認できる

また、助成金の申請代行は「成功報酬型」で受け付けている事務所が多いです。着手金がなく成功報酬のみの場合なら、万が一申請できなかったとしても費用は発生しません。金銭的なリスクを回避したい人におすすめです。

しかし、助成金の申請代行は全ての事務所が対応しているわけではありません。社労士事務所を選定する際はそもそも助成金の申請代行を行っているか、料金体系はどうかを確認しましょう。

【恩恵は大きい】助成金を申請する5つのメリット

助成金を申請すると、以下のようなメリットを得られます。

- 返済不要・使い道が自由な資金を得られる

- 制度によって従業員の定着率向上やスキルアップに繋がる

- 競争力が向上する

- 毎年制度の見直しがあり新たに活用できる可能性がある

- 取引先や金融機関など外部からの信用に繋がる可能性がある

それぞれのメリットを知っておくと、受給のイメージをつけやすくなります。

1.返済不要・使い道が自由な資金を得られる

助成金は返済不要、かつ使い道が自由です。

助成金を活用すれば、使った経費の補填はもちろん、新たな機材の導入や頑張る従業員へのボーナス支給など、自社の状況に応じてさらなる成長につなげることができます。

事業の生産性向上の面でも、従業員のモチベーションアップの面でも助成金が役立ちますので、積極的に活用していきましょう。

2.制度によって従業員の定着率向上やスキルアップに繋がる

助成金は従業員の雇用状況を改善するための取り組みを条件にしていることが多いため、定着率の向上やスキルアップにつながる可能性があります。

例えば、育児休業を導入する助成金なら育児と仕事の両立を図れる職場になります。そうすると、育児を理由に退職する従業員が減り、働きやすい職場として定着率の向上が期待できます。

別の助成金では、従業員がセミナー・訓練を受講する時に受給できるものがあり、社内人材のスキルアップが可能です。

従業員の働く環境を整えつつ、人材育成にも繋げられる点は助成金の大きなメリットといえます。

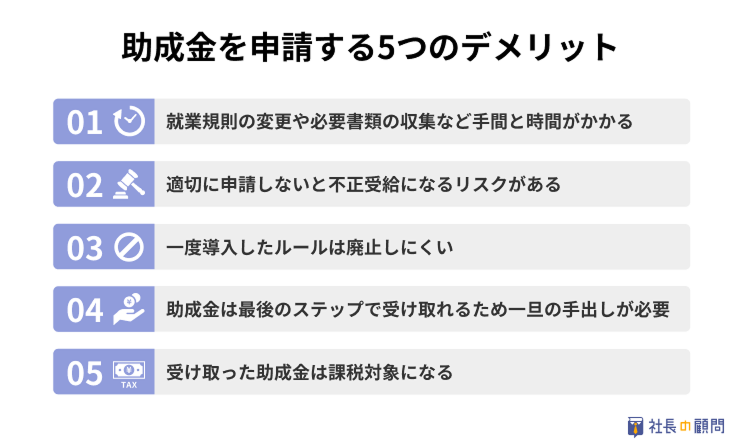

3.競争力が向上する

資金繰りの改善や社内の人材定着・スキルアップは、企業の競争力の向上に繋がります。

さらに、生産性向上の設備を導入する際に使える助成金もあるため、効率化の設備を安く導入することで、他社との差をますます広げ競争力を向上させることもできます。

上記のように足踏みしているとしたら、助成金が役立ちます。言い換えると、助成金を知らないだけで事業成長のチャンスを逃していることになります。

4.毎年制度の見直しがあり新たに活用できる可能性がある

助成金は毎年制度が見直されています。新しい助成金が出たり、既存の助成金がより使いやすくなったりといった変更も珍しくありません。

例えば、働き方改革を推進させるために新しい助成金が生まれるなど、国の施策を推進するためにもらえる助成金も増えることがあります。

さらに、毎年10月に更新される最低賃金ですが、最低賃金引上げとともに生産性向上の取り組みができる助成金もあるなど、上手に活用すれば負担を軽減できるチャンスがあります。

5.取引先や金融機関など外部からの信用に繋がる可能性がある

助成金を申請するには、現行法に沿った運営を行い、雇用保険料や残業代などを適切に支払っている必要があります。

言い換えると、国の助成金を受給できたということは、法令を遵守した健全な企業であるという証明にもなります。

これは、取引先や金融機関との取引において「この企業は信頼できるのか?」という不安を払拭する有効なカードの一つです。

上記のように、助成金のメリットは受け取る時だけでなく、受給後も続きます。

参考:J-Net21「公的支援の受け方 | 経営ハンドブック」

自社で助成金を申請するかを判断する3つのポイント

自社で助成金を申請するかは、以下のポイントを見ながら決めていきましょう。

- 自社が申請可能かを確認する

- 受給後の具体的なイメージを描く

- 社内リソースを確認する

それぞれのポイントをおさえておくことで「準備をしたのに申請できない」といった状態を防げます。

1.自社が申請可能かを確認する

まず確認すべきは、自社が助成金の支給対象となるかどうかです。

たとえば、過去に雇用保険の滞納があったり、1年以内に労働関係法令の違反があった場合は、助成金を受け取ることができません。

せっかく時間をかけて助成金を調べても、最終的に申請できないという事態を避けるためにも、事前に自社の状況を把握しておきましょう。

確認すべきポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。助成金の情報収集を始める前に、ぜひ参考にしてください。

参考:助成金をもらえない原因はこの7つ!失敗を防ぐための注意点と成功のコツ

2.受給後の具体的なイメージを描く

助成金を申請しようとすると、つい受給をゴールと捉えてしまいがちですが、受給は過程です。

助成金の活用は従業員の就労環境を整えたり、賃金をアップさせたりと変化を生みます。その変化が従業員や会社にどういった影響を及ぼすかのイメージをつけておきましょう。

具体的には、受給した助成金を何に使うかだけでなく、導入した制度が従業員にどう影響するか、事業がどう好転するかも考えることが大切です。

3.社内リソースを確認する

先述した通り助成金の申請には手間と時間がかかります。社内の人材で助成金に詳しい従業員や、事務員など専門に対応できる人がいる場合は自社での申請でも問題ありません。

また、申請に必要な全体の期間を見通したうえで、代表自身が申請のための時間を捻出できる場合も、自社のみで申請できるケースが多いです。

反対に、事業が忙しくパンフレットを読み解く時間が確保できそうにない、社内に詳しい従業員がいないなどの場合は専門家への依頼も1つの手です。

助成金受給のために本業がおろそかになってしまっては本末転倒ですので、申請〜運用の手間を考慮し、無理がない場合にのみ申請を行いましょう。

【初めての方にオススメ】人気の助成金3選

ここからは、初めて申請される方に人気の高い助成金を紹介します。

- キャリアアップ助成金(正社員化コース):40万円

- 業務改善助成金:最大600万円

- 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与等コース):30万円

ここでは、具体的にそれぞれどういった助成金かの概要を見ていきましょう。

1.キャリアアップ助成金(正社員化コース):40万円/人

キャリアアップ助成金の正社員化コースでは、アルバイト・パートの従業員を正社員にする時に40万円受給できます。

この制度のポイントは、1人につき40万円な点です。例えば、アルバイト3名を全員正社員にする場合、120万円を受給できます。

受給額が大きく、多くの企業が経験する「正社員化」を要件としているため、特に人気の高いコースです。

細部条件については以下の記事で解説しておりますので、アルバイト・パートの従業員を多く雇用されている方はぜひご覧ください。

参考:キャリアアップ助成金とは?使える場面(コース)と、もらえる金額をわかりやすく解説

2.業務改善助成金:最大600万円

業務改善助成金は、従業員の最低賃金を引き上げるとともに、業務効率化の取り組みを行うことでもらえる助成金です。

かかった経費の75%(3/4)が助成されるため、100万円の設備導入をした場合は25万円で活用可能です。

毎年10月に更新される都道府県の最低賃金UPの前に行えば、お得に設備を導入しつつ、法律の遵守も叶えられるといった有益な制度です。

導入したい設備がある、もっとスムーズに業務を回したいといった課題を抱えている方に特に人気があります。

以下の記事では、具体的な事例も紹介しているのでイメージをつけるためにぜひご覧ください。

参考:業務改善助成金とは?設備投資事例と注意点をゼロからわかりやすく解説

3.人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与等コース):30万円

人材開発支援助成金は従業員のスキルアップを推進する助成金です。その中に「教育訓練休暇付与等コース」というものがあります。

このコースは、従業員が自主的に訓練を受給する際、特別な有給休暇を付与することで受給できるコースです。

訓練は無料のものも対象になるため、数日分の有給で30万円を受給しながら、従業員のスキルアップを図ることができます。

自社で研修を行えるほどの時間的な余裕は無いけれど、従業員のスキルアップは応援したい、といった方にとって人気のコースです。

人材開発支援助成金について詳しくは以下の記事で解説しています。定額で受け放題の訓練で使えるコースも紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

参考:【すぐ診断できる】人材開発支援助成金とは?対象訓練や事例も解説

まとめ:助成金のデメリットを回避しながら社内環境を整えよう!

助成金の最大のデメリットは時間と手間がかかることです。助成金の申請は早くとも1〜2ヶ月の準備期間がかかり、必要な申請書類も10種類近くなることもあります。

ただし、デメリットを回避し助成金を申請できれば、返済不要の資金を確保できるだけでなく、人材の定着や社内のスキルアップも期待でき、結果として競合他社との差別化に繋がります。

ぜひこの機会に、助成金の申請を検討してみませんか?

*弊社サービス「社長の顧問」もぜひご検討ください*

「助成金の制度を調べる時間がない」

「どの専門家に依頼すれば良いかわからない」

などお困りのことがございましたら、社長の顧問がサポートいたします。

社長の顧問では、貴社に合った適切な助成金のご提案や専門家のマッチングを行っています。

適切な制度の選択と社労士への申請代行依頼を行えば、投資したコスト以上のリターンを得られます。貴社の発展のため、ぜひお手伝いさせてください。

「助成金・補助金の知識」

の記事

助成金は何でこんなにめんどくさいんだ!その正体と解決方法をご紹介

「助成金を申請するために色々調べたけれど、結局分からなくなって諦めた」 「助成金申請はめんどくさいと聞いて、二の足を踏んでいる」 「いろいろとやってみたけど、助成金申請が進まず途方に暮れている」 そんな人も多いのではないでしょうか。 数ある助成金の中から1つを選ぶのは大変で、申請作業はもっと大変です。 そこでこの記事では、「めんどくさい」と感じてしまう要因を見極めて、一歩前に踏み出すための解決方法をご紹介します。 助成金はめんどくさいのではないか?と一歩踏み出せていない人や、踏み出した道が険しくなって抜け出せない人は、この記事をきっかけに進んでいただければ幸いです。

2025年12月9日

【店舗運営に活かせる助成金】膨らむ理想を支援制度で現実に!

店舗運営を始める際に、「改装費が足りない」 「設備投資の資金を確保したい」 「かっこいいウェブサイトを安価で作成したい」 など、資金面の課題に直面することは少なくありません。 こうした費用を抑えつつ、理想の店舗づくりを実現するために、助成金や補助金の活用を検討してみてはいかがでしょうか? ただし、助成金や補助金にはさまざまな種類があり、自社に適したものを見極めるだけでも大変です。また、申請手続きが複雑で、後払いが基本といったハードルもあります。 準備不足のまま進めると、受給できないケースも多いため、事前の情報収集が欠かせません。 本記事では、店舗運営に役立つ助成金・補助金の種類、申請時の注意点を詳しく解説します。資金の負担を抑えながら、理想の店舗を実現するために、ぜひ参考にしてください。

2025年8月5日

2025年育児・介護休業法改正:6つのキーワードで分かりやすく解説

2025年4月から段階的に施行される育児・介護休業法の改正は、柔軟な働き方を促進し、離職防止を図るため、事業主に新たな対応が求められます。 本記事では、改正内容を11のポイントに整理し、企業が準備すべき具体策を6つのキーワードでわかりやすく解説します。 施行日までにしっかりと対応を進め、働きやすい環境づくりを目指しましょう。 また、法改正への対応にあわせて活用できる助成金についても紹介していますので、ぜひご覧ください。

2025年8月5日

助成金申請の落とし穴?提出先を間違えないための申請初心者向けガイド

助成金を申請する際、提出先や手続きの方法を正確に把握していますか? 助成金の申請窓口は、種類や地域によって異なるため、事前の確認が不可欠です。 助成金は1種類でも、申請書類は複数あり、書類によって提出する先が変わることもあります。 本記事では、助成金の提出先や窓口ごとの特徴、提出方法を具体的に解説するとともに、申請手続きをスムーズに進めるコツもお伝えします。 初心者でも安心して活用できる情報を掲載していますので、ぜひお読みください。

2025年12月9日