特定求職者雇用開発助成金とは? 就職困難者を採用して企業力を底上げ!

2025年6月16日

目次[開く]

特定求職者雇用開発助成金とは?

就職が困難な求職者を採用した事業主に対して、国が支給する助成金です。

雇用機会の拡大と安定した就業を支援することを目的としています。

対象者の事情に応じて5つのコースが設けられており、それぞれ受給条件が異なります。

この助成金制度は、時代の変化に合わせて毎年見直しが行われており、新しいコースの追加や廃止も少なくありません。

インターネットには古い情報も見受けられるため、この記事では令和7年度の最新情報に基づいて解説します。

特定求職者雇用開発助成金のコース別ガイド|対象者と支給額を整理

特定求職者雇用開発助成金は以下の5つのコースに分かれています。

- 特定就職困難者コース

- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

- 中高年層安定雇用支援コース

- 生活保護受給者等雇用開発コース

- 成長分野等人材確保・育成コース

それぞれのコースによって、対象となる求職者の条件が異なります。

また、各コースには「短時間」や「短時間労働者」という表記がありますが、これは「1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の従業員」を指します。

受給については、助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期・第2期・第3期・第4期)といい、支給対象期ごとに一定額が支給されます。

各コースの詳細な対象者や受給額については、以下で詳しくご紹介します。

1.特定就職困難者コース:高年齢者や母子家庭の母など

高年齢者や障害者など、就職が困難な方をハローワークや厚生労働大臣の許可を受けた民間職業紹介事業者の紹介により採用し、継続して雇用する事業主が対象となるコースです。

なお、正規雇用、無期雇用、有期雇用(※自動更新)での採用であることが支給の条件となります。

対象となる労働者は、次の通りです。

| 対象者 | 内容 |

| 1.高年齢者 | 雇入れ日時点の満年齢が60歳以上の者 |

| 2.母子家庭の母等、父子家庭の父 | 20歳未満の子もしくは一定の障害がある状態の子を扶養している配偶者のいない女子、精神もしくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者を扶養している女子 |

| 3.その他 | ウクライナ避難民、中国残留邦人等永住帰国者など |

| 4.障害者 | 身体障害者、知的障害者、精神障害者 |

| 5.重度障害者等 | 重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者 |

受給額は次の通りです。

*所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります。

申請方法などについて、詳しくは後述します。

2.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース:発達障害者・難治性疾患患者

障害者手帳を持たない発達障害や、難病のある方を雇い入れる事業主に対して助成し、雇用と職場定着を促進するためのコースです。

以下の2つの条件をともに満たしている求職者が対象です。

1. 障害者手帳を所持していない方であって、発達障害または難病のある方

▶発達障害の場合:発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者 (自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など)

▶難病の場合:難病がある方

2. 雇入れ日時点で満年齢が65歳未満である方

難病については、対象疾患が約350種類あります。

詳しくは厚生労働省のホームページにあるリーフレットでご確認ください。

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・ 難治性疾患患者雇用開発コース)」

1人当たりの受給額は次の通りです。

3.中高年層安定雇用支援コース:35歳から60歳未満の中高年層

35歳から60歳未満の中高年層が対象で、就職氷河期世代も含まれます。

このうち、就職の機会を逃し十分なキャリア形成ができなかったために、正規雇用での就職が困難な方の安定した雇用を促進することを目的としたコースです。

具体的な対象者は、次の全てを満たす方です。

- 雇入れの日において35歳から60歳未満である

- 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下である方

- 過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない

- 紹介の時点で安定した職に就いておらず、個別支援等の就労に向けた支援を受けていること

- 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

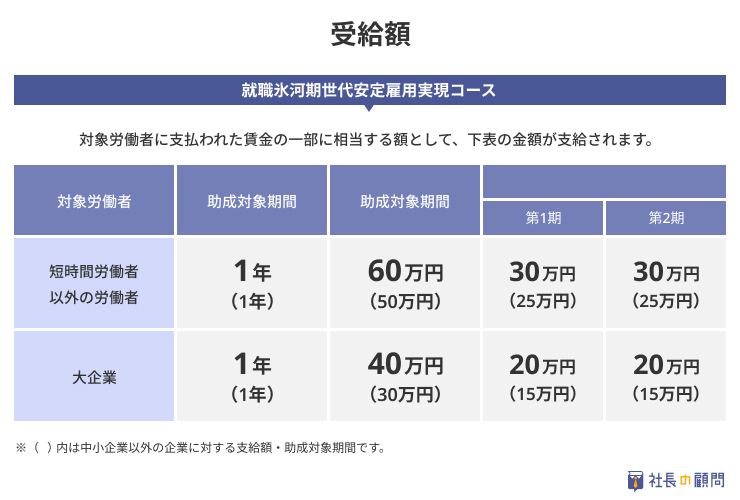

支給額は企業規模に応じて1人あたり下記の通りです。

企業規模 | 支給対象期間 | 支給額 | 支給総額 | |

第1期 | 第2期 | |||

大企業 | 1年 | 25万円 | 25万円 | 50万円 |

中小企業 | 1年 | 30万円 | 30万円 | 60万円 |

※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

中高年層安定雇用支援コースは、就職氷河期世代安定雇用実現コースが令和6年度で廃止となり、対象者などが拡充されて令和7年4月から新設されました。

4.生活保護受給者等雇用開発コース:生活保護受給者、生活困窮者

生活保護受給者や生活困窮者の方々の就職を促進するためのコースです。

対象となるのは、雇入れ日時点で3か月を超えて以下のいずれかの支援を受けている生活保護受給者または生活困窮者です。

これらの求職者をハローワーク等の紹介で継続雇用する事業主に、助成金が支給されます。

- ハローワークによる地方公共団体の支援要請に基づく支援

- 被保護者就労支援事業(地方公共団体実施)

- 生活困窮者自立相談支援事業による就労支援(地方公共団体実施)

※雇入れ日時点で満65歳以上の方は対象外です。

受給額は次の通りです

5.成長分野等人材確保・育成コース:他の4つのコースの対象者

本コースは、他の4コースの対象者が、特定の分野に従事したり、人材育成の対象となった場合に利用できます。

他のコースに比べて1.5倍の助成金が支給されるのが特長です。

また、2つの助成メニューが用意されており、それぞれ支給対象や要件が異なります。

1.成長分野メニュー

就職困難者(高年齢者、障害者など)を、ハローワーク等の紹介を通じて採用し、成長分野の業務に従事させる場合に支給されるメニューです。

対象となる成長分野の業務は、以下のいずれかに該当するものです。

- 「情報処理・通信技術者」または「その他の技術の職業(※データサイエンティストに限る)」に該当する業務

- 「研究・技術の職業」(※脱炭素・低炭素化に関する業務に限る)に該当する業務

これらの業務に従事させながら、人材育成や職場定着に取り組む事業主に対して、通常より高い水準の助成が行われます。

2.人材育成メニュー

こちらは、未経験の就職困難者を採用し、「人材開発支援助成金」を活用して計画的に人材育成を行い、さらに賃上げを実施した場合に対象となるメニューです。

参考:「人材開発支援助成金」について詳しく知りたい方はこちら

いずれのメニューも、デジタル分野・グリーン分野といった成長分野における人材の確保と育成を目的として設計されており、意欲ある就職困難者を長期的に戦力として育てたい企業にとって、有効な支援制度です。

成長分野メニュー及び人材育成メニューの対象となる求職者は、他の4つのコースの対象者に属する方です。

| 各コース | 各コースの対象者 |

| 特定就職困難者コース | 高年齢者や障害者、母子家庭の母など |

| 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | 発達障害者・難治性疾患患者 |

| 中高年層安定雇用支援コース | 35歳から60歳未満の中高年層など |

| 生活保護受給者等雇用開発コース | 生活保護受給者、生活困窮者 |

1人当たりの受給額は次の通りです。

ここまでは求職者側の対象と、事業主が受け取る助成金額について紹介してきました。

次に、事業主の条件や申請手順などについて解説していきます。

【全コース共通】対象事業主の申請条件

特定求職者雇用開発助成金には5つのコースが用意されています。

基本的に、事業主側の条件や要件は全コース共通となります。

ただし、個別に要件が指定されているものもありますので、詳しく紹介します。

【全コース共通】

事業主に関する要件として、すべての条件に該当する事業主が対象です。

- 雇用保険の適用事業主であること

- 対象労働者の賃金を支払っていること

- 労働保険料を滞納していないこと

- 採用日前後6か月間に事業主都合による解雇をしていないこと

- 採用日前後6か月間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる理由で離職した被保険者の数が、対象労働者の採用日における被保険者の6%を超えている場合(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く)

- 対象労働者の雇入れ日よりも前に本コース等の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていないこと

【個別コース】事業主の申請条件

コースによってはさらに以下の申請条件が加わります。ただし、比較的簡単に達成できる条件です。

1.3.4の以下3コースの追加条件

1.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

3.中高年層安定雇用支援コース

4.生活保護受給者等雇用開発コース

- 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していること(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)

※特定就職困難者コース及び成長分野等人材確保・育成コースにおいても、対 象労働者についての出勤状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類を整備し、保管すること等について事前に指導を行うこととされています。

成長分野等人材確保・育成コースの追加条件

成長分野等人材確保・育成コースは、以下の1~4のすべてに該当する事業主が対象です。

- 対象労働者種別に対応する特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと

- 対象労働者を、次のいずれかの成長分野の業務に従事させる事業主であること

・デジタル化関係業務

・グリーン化、カーボンニュートラル化関係業務

- 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発に関する取り組みを行うこと

- 2と3についての報告書を提出すること

「成長分野の業務に従事させる事業主」に該当するかどうかは、対象労働者に従事させる業務内容で判断します。具体的には、次の専門的な職業に関する業務が該当します。

| デジタル分野 | 職業分類表の「情報処理・通信技術者」、「その他の技術の職業(データサイエンティストに限る)」及び「デザイナー(ウェブデザイナー、グラフィックデザイナーに限る)」に該当する業務 |

| グリーン分野 | 職業分類表の「研究・技術の職業」に該当する業務(脱炭素・低炭素化などに関するものに限る) |

特定求職者雇用開発助成金の申請手順

申請手順は基本的に各コース共通です。流れは以下の通りです。

- ハローワークなどに求人を出す

- ハローワークなどからの紹介

- 対象者の雇入れ

- 助成金の第1期支給申請

支給申請書の内容の調査・確認/支給・不支給決定 - 助成金の受給(第1期)

- 助成金の第2期支給申請

支給申請書の内容の調査・確認/支給・不支給決定 - 助成金の受給(第2期)

以降は申請、調査、受給の繰り返し

申請様式は厚生労働省のホームページにテンプレートが掲載されておりますので、そちらを参考にしてください。なお、各都道府県労働局によって対応が異なりますが、要件に該当する方をハローワークを通じて採用した場合は、労働局から申請書類が郵送されて来ることがあります。

参考

特定就職困難者コース

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

中高年層安定雇用支援コース

生活保護受給者等雇用開発コース

成長分野等人材確保・育成コース

特定求職者雇用開発助成金の注意点とデメリット

特定求職者雇用開発助成金にはいくつかの注意点と、デメリットと成り得る要素があります。

事前に助成金申請のハードルを理解したうえで、申請の検討や準備を進めましょう。

1.申請手続きの回数が多い

特定求職者雇用開発助成金は、一括で支給されるのではなく、最大で6回に分けて支給されます。

支給対象期ごとに申請手続きが必要で、毎回期限が決められております。

毎回の提出期限に間に合うように申請書類を完成させておかなければいけないので、書類を用意するスケジュールには、余裕を持つように注意しましょう。

2.試用期間を設ける場合は対象外になる可能性がある

会社によっては正規雇用労働者として雇用する際に、試用期間を設けることがあります。

その場合、次のようなケースでは助成対象外になる可能性があります。

- 試用期間が第1期支給対象期間と重なる

- 試用期間と本採用後で雇用契約が別契約となっている

雇用契約の形態や期間の設定によっては助成対象から外れるため、契約内容は事前に確認しておきましょう。

3.雇い初めから助成金受給までの期間が長い

対象労働者を雇用し、約6か月の第1期支給申請期間を経て、支給申請を行った後に審査や調査があります。

審査には一定の時間がかかりますので、雇用してから1年後に支給される可能性もあり、ほかの助成金に比べると受給までの期間が長く定められています。

特定求職者雇用開発助成金のメリット

特定求職者雇用開発助成金は、他の助成金に比べて受給額が多いなどのメリットがあります。申請後の活用イメージをつかみながら、前向きに活用をご検討ください。

1.受給金額が大きい

特定求職者雇用開発助成金は、各コースとも支給額が手厚いのが大きな特徴です。

たとえば「成長分野等人材確保・育成コース」では、最大360万円の助成を受け取れる可能性があります。

また、受給した助成金には使い道の制限がないため、人件費の補填はもちろん、設備投資や事業運営資金など、幅広い用途に活用できます。

2.多様な人材の確保により、人材獲得が有利になる

就職困難者を採用し、職場に溶け込むことが出来れば、新たな人材獲得のチャンスが広がります。

職場に馴染むまでには、業務への理解や環境整備、社内コミュニケーションなど、一定の支援が必要ですが、

一度安定的な雇用が実現すれば、その経験は会社の強みになります。

たとえば、採用事例として求人時にアピールできたり、次の採用にも前向きな影響を与えることが期待できます。

さらに、多様な視点を持つ人材が加わることで、職場に新しいアイデアや活気が生まれることもあります。

3.トライアル雇用助成金との併用について

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、対象者の条件が重なるため、併用が可能です。

トライアル期間終了後に継続雇用した場合は、特定求職者雇用開発助成金の第2期分から受給できます。

トライアル雇用助成金の詳細については、以下の参考リンクをご覧ください。

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金」の制度を一部変更します」

また、特定求職者雇用開発助成金の支給対象期と重複する時期に、下記の助成金の受給を希望する場合、併給調整が行われます。

併給調整とは、一方の助成金のみ支給することを意味します。

下記の助成金との併用を検討する場合は、ハローワークや労働局の担当者に早めに確認するといいでしょう。

【厚生労働省の雇用関係助成金】

- 雇用調整助成金

- 早期再就職支援等助成金※中途採用拡大コース及びUIJターンコースを除く

- 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)

- 産業雇用安定助成金

- トライアル雇用助成金

- 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)※賃金助成

特定求職者を雇用するメリットと注意点

ここでは、助成金のメリット・デメリットではなく、特定求職者、いわゆる就職困難者を雇用する利点と注意点について解説します。

特定求職者を採用することは、助成金の支給対象となるだけでなく、職場全体の環境改善やチーム内の協力体制の強化といった好影響をもたらす可能性があります。

互いに配慮し合い、困難に直面したときにはサポートし合う文化が育つことで、必要以上に遠慮することなく業務に集中できる風土が整い、企業全体の活力や生産性の向上にもつながります。

一方で、就職困難者の体力、健康、精神面への不安は拭いきれません。

また、コミュニケーションが苦手な労働者への接し方についても、最初は苦労する可能性があります。

たとえば、車いすを利用する従業員がいる場合、狭いスペースでのトイレ移動や便座への移乗が難しいこともあり、介助が必要になることもあります。こうしたサポートをスムーズに行えるよう、事前に本人との面談や職場環境の確認を行い、必要な配慮やサポート体制を整えておくことが重要です。

特定求職者の雇用は、準備と理解をもって進めることで、企業にとって大きな力となる可能性を秘めています。

まとめ・就職困難者を雇用して企業力を底上げ!

特定求職者雇用開発助成金は、就職困難者を支援することで企業の人材確保を後押しする制度です。

コースの拡充や要件の緩和など、企業のニーズに即した改善が毎年行われており、活用しやすい制度へと進化しています。

この制度を活用すれば、多様な視点やスキルをもつ人材を採用することで、職場に新しい活気を生み出すことができます。さらに、職場環境の整備やチームの協力体制の強化にもつながり、長期的な成長と安定した経営の土台づくりにも貢献します。

貴社でも、就職困難者の採用を一つの選択肢として検討し、人材戦略の幅を広げながら企業力の向上を目指してみてください。